コロナ禍でなかなか旅に出られないので、自動車ライター・金子浩久が過去の旅写真をひもときながら、クルマでしか行けなかったとっておきの旅へご案内します。クルマの旅は自由度が大きいので、あちこち訪れながら、さまざまな人や自然、モノなどに触れることができるのが魅力。今回紹介するのは、ドイツからスイスまで1200kmのロードトリップ。その途中で驚きの体験をすることになったのでした……

新型パサートヴァリアントで雪の欧州1泊2日の旅

カーナビの進化が著しい。それを最初に感じたのは、2015年のことだった。

2月末から3月頭に掛けて、ドイツのデュッセルドルフからスイスのジュネーブまでフォルクスワーゲン・パサートヴァリアント(ステーションワゴン)で旅したことがあった。

新型パサートのテストドライブを兼ねながら、ジュネーブではモーターショーを取材することが目的だった。

ジュネーブまでは約1200kmある。途中、スイス・ファルス(Vals)のホテルで一泊予約を入れてある。デュッセルドルフからファルスまでの行程は700km弱。早朝に出発して、陽が暮れる前に着けたらいい。

歴代のパサートもそうだったけれども、車内や荷室は広く、それは新型でも著しい。日本人の平均的な体格ならば、十分以上のスペースを持っている。後席も広く、僕が座って頭上にも膝の前にも余るくらいだ。

インテリアでいちばん驚かされたのは、メーターパネルだ。物理的なメーターと針は存在せず、液晶パネルにヴァーチャルなメーターが映し出されている。これまでのメーターと同じような大きさと位置関係で映し出すことも可能だし、ハンドル上のボタンを押して、切り替えながらメーター表示を小型化し、間にナビゲーションの地図を映すことも可能だった。さらに、速度やエンジン回転数などは数字で端に映すだけで、全面的に地図を映し出すこともできた。

物理的な針のメーターというのは一つの機能しか持たないので、最近のクルマの多機能化と高機能化に対応しにくくなる。2021年に発表された日本の某車はスピードメーターとタコメーターに物理的な針を残したまま、背景画面だけの切り替えを行っているが、大きさが変わらないので見やすくなったとは言えず、機能も限られている。

2022年現在から2015年当時を思い出してみても、ヨーロッパ車は着々とドライバーインターフェイスのデジタル化を進めてきていた。ヨーロッパの自動車メーカーのEV化推進に関するニュースばかりが報じられているけれども、クルマ全体のデジタル化、とくにドライバーインターフェイスのデジタル化は今後のクルマに欠かせない重要な要素なので、日本車メーカーの早急なキャッチアップを望むばかりだ。

パサートヴァリアントのトランクスペースは驚異的な広さで、機内持ち込みができない中型のスーツケースふたつを飲み込み、空いたスペースに大きなカメラバッグとショルダーバッグ2個を収めても、まだ余裕があった。

すぐにアウトバーンに乗った。重たい荷物を載せて、3人も乗っているのに1.4リッターガソリン直噴ターボエンジンは過不足ない加速をする。最高出力は150馬力。最大で85kgも軽量化されている上に、上り勾配で加速が必要になっても賢い7速DSG(ツインクラッチ式トランスミッション)が素早くシフトダウンしてくれるから、かったるい想いをしなくて済む。

ドイツの高速道ではみんな制限速度を守って走っていた

デュッセルドルフからはアウトバーンをひたすら南下し、スイスとの国境を越えて東に進路を変え、山岳地帯に入っていく。その先がファルスになる。

アウトバーンは混んでいた。ケルンやコブレンツを過ぎ、フランクフルトが近くなると車線数も増えるが、交通量も増えていった。雨も止まない。120km/h制限の区間が多く、車間距離も詰る。時々、速度無制限区間が現れると、周囲のクルマは一斉に加速していく。

ドイツのアウトバーンでは、ドライバーはみんな制限速度をキチンと守ってそれ以下で走っている。日本のように、100km/h制限なのに、走行車線も追い越し車線も、軽自動車や大型トラックまでも120km/h前後で流れているなんていう馬鹿げたことはない。その代わり、速度無制限区間では狂ったように飛ばしていく。ただし、トラックはそこでも一番右側の走行車線から絶対に飛び出しては来ない。

ドイツでは法律によってすべてのトラックにETC搭載が義務付けられていて、走行した距離と所要時間によって当局によって速度が把握される仕組みになっているそうだ。それによって、厳しく速度超過が取り締まられている。

制限速度が細かく変わっていくのもアウトバーンの特徴だろう。速度無制限区間があるかと思うと、120km/h、100km/h、工事によって車線の数が少なくなっていくところでは60km/hや50km/hにまで下がる。それも丁寧に変わっていく。日本のように、100km/hからいきなり50km/hになどと乱暴なことはない。100km/h、80km/h、60km/h、50km/hと徐々に絞られていく。

つまり、速度制限にリアリティがあるのだ。本当に安全に走れる速度で制限されている。そこに嘘や思考停止はない。ドライバーと交通行政に信頼関係が生じている。合理的で納得できるから、ドライバーもすべてそれに従っている。日本とはエラい違いだ。

スイスの高速料金はステッカーで支払う方式

スイスとの国境では、パサートを停める必要も、パスポートを係官に見せることもなかった。スイスの高速道路はドイツと違って、乗用車の最高速度は130km/hと決められている。工事区間などはドイツのように100km/hや80km/hなどとキメ細かく制限されているが、上限は決まっている。

さらに、多くのスピード検知カメラが設営されていた。最初のサービスエリアの売店で「ヴィヌエット(Vignett)」のステッカーを購入し、フロントウインドガラスに貼った。これで高速道路代金を支払うのだ。ドイツは無料だったから必要ない。

ヴィヌエットはスイスの高速道路を走るのに必要な走行料金支払いステッカーで、たった1回でも100回でも料金は同じ40スイスフラン(約5000円)。

ドイツのように通行料金が無料に越したことはないけれども、こんなステッカー一枚で料金の支払いができるのだったら、日本もそうした方がいい。あの大袈裟な機械と複雑な仕組みは利用者の利便とは正反対のことをやっているとしか思えない。

こうして外国をクルマで旅していると、日本の良いところも悪いところも嫌が応に見えて来る。そこが面白い。

高速道路を降りる前に、サービスエリアで早めに給油した。ここまでで、12.8km/l。2022年の水準からすると優秀とは言えないかもしれないが、大量の荷物とともにハイスピードで快適に移動できたので優れた値だと納得できた。

雪山のトンネルにシャッターが!

高速道路を降り、一般道を小一時間走っていくと次第に回りは山に囲まれていった。ところどころに雪も積もっている。山道を上がっていくと道に雪が増えていき、すぐに路面を覆った。

しばらく行くと、シャッター付きのトンネルがあった。シャッターの降りたトンネルなんて見たことがない。

諦めて、その場でUターンしようとしたら、地元のクルマらしいフォード・フィエスタが走ってきてシャッターの前で停まり、出てきたドライバーは慣れた手付きでシャッターの横の壁にあるボタンを押した。

シャッターはガラガラと音を立てて上がって、フィエスタはトンネルの中に入っていった。しばらくすると、自動的にシャッターは閉まった。

「なぁんだ。雪や風が吹き込まないようにシャッターが閉まるようになっているんだ!」

思い込みで消極的になってしまうと旅の楽しみを損なってしまう。打開策を探すために、何でもトライしてみるべきなのだ。

僕らもそれにならって、ボタンを押してトンネルの向こう側に向かった。トンネルの向こう側には、さらに雪が積もっていた。道は狭く、積雪量は増えていた。僕らはホテルにチェックインした。

著名建築家が設計した温泉ホテル

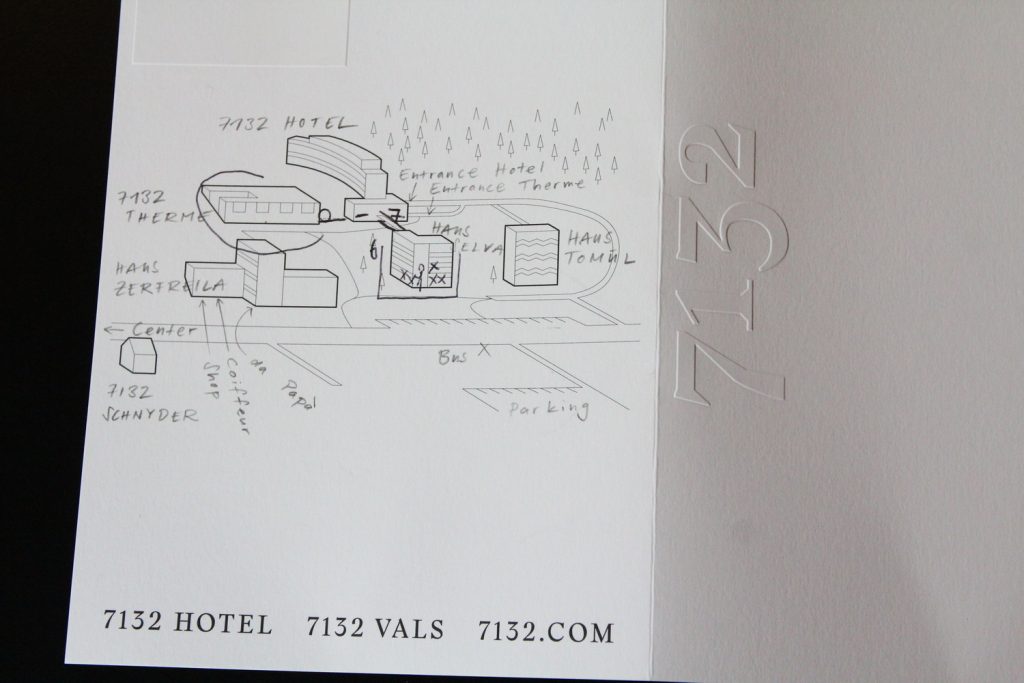

7132ホテル。

なんとも素っ気ない名前のホテルだけれども、ここは知る人ぞ知るカリスマティックな魅力を備えたホテルだった。湧き水と温泉で有名なところで、Valsnerというブランドのミネラルウォーターの産地だった。Valsnerなら、僕も飲んだ憶えがある。

チェックインして、さっそく温泉に入った。宿泊棟から長い渡り廊下を2本渡って温泉に辿り着くのは日本の温泉旅館のようだ。しかし、ここの温泉は日本とエラく違っていた。天井が高く広大な温泉の中は、ローマ皇帝が入っていたような石造りの大きな風呂にいくつも仕切られている。デザインは超モダンでカッコいい。温泉も熱いのから温い、透明なものから濁ったものまでバリエーションが豊富だ。外にも出られるようになっていて、そこは巨大な露天風呂。競泳プールよりも横幅が広いカタチで、打たせ湯のようなものもあって気持ちいい。

すでに陽が暮れていて、立ち上る湯気が柔らかなライトにうっすらと照らされている。端の方ではカップルが寄り添っている。もちろん、水着姿だ。

クールなモダン建築の温泉だが、ロマンチックな雰囲気が満点だ。できれば、もっと滞在したいところだが、翌朝早くに僕らはチェックアウトして、再びジュネーブを目指さなければならない。

ちなみに、この原稿を書くためにホテルのホームページを確認してみたら、なんと、このホテルは建築界の権威あるプリツカー賞を2009年に受賞したスイス人建築家ペーター・ズントーが設計し、1996年に竣工した有名なものだった。そんなことも知らずに、ただただお湯に浸かってリラックスしていたが、超モダンな場内の様子に圧倒されたことは良く憶えている。

突然カーナビがおかしな指示をしはじめた

一夜明けても、天気は相変わらず悪かった。曇っていて、近くの山肌がようやく見えるだけ。低いところに雲が漂っていて、その途切れ途切れの向こうに山が続いている。雲と雪ばかりなので、水墨画とまでは言わないけれども、ヨーロッパの山里にしては珍しく全体がモノクロームの色調になっている。これはこれで風情があるとも言えた。

ホテルのエントランスにパサートを停め、荷物を積み込み、カーナビの目的地にジュネーブで宿泊するホテルを設定して出発した。

スイスに限らず、冬のヨーロッパでは道路の除雪が行き届いており、積雪の心配もなかった。幸い、降雪の勢いもそれほどでもない。安心して走り出し、ナビゲーションに導かれるまま、Sedrunという小さな駅に着いた。

「なぜ、この駅に来たのだろう!? ジュネーブはもっともっと先だよね?」

「ウェイポイント(通過地点)に、この駅を設定したのですか?」

仕事仲間も、カーナビにこの駅に導かれたことを訝しんでいる。

線路が真横にあって、列車が停まっている。その向かい側はゲレンデに通じているようだ。板をかついだスキーヤーが歩いていて、スキーリゾートのポスターも見える。駅と列車とスキー場の位置関係が、新潟県の越後中里スキー場と同じだ。

カーナビは、駅の端まで行ってUターンするように指示している。しかし、音声で「make U turn」(Uターンせよ)とは言わないし、画面の“U”の文字も違って見える。弧が大きい。画面を拡大してみると、目の前の鉄道の線路の上を走ることになっている。

列車を見ると、客車の後ろに無蓋貨車が4両つなげられていて、僕らのように走ってきたクルマが次々とホームから貨車に乗り移り、ドライバーは客車に乗車していっている。

「わかった! ここから僕らにクルマごと列車に乗れっていうことですよ!!」

パサートを小さな駅舎の前に駐めて、中に入って駅員に訊ねた。

「峠道が冬季閉鎖になるから、代わりにクルマを乗せて峠の向こうのAndermattという駅まで行けるようになっているみたいですよ。春になって道路が開通すると、運行を止めると書いてありますね」

柔軟な発想に驚かされた。また、その情報を漏らすことなくすくい上げてリコメンドしてくれたパサートのカーナビに感心して、感謝した。そんな体験はなかなかできることではないので、気持ちが昂ってきた。

と同時に、この時が自分が初めてカーナビというものに信頼感を抱いた瞬間だった。それまでは半信半疑で、地図を併用していたりした。自分が道を間違えたとしても、カーナビのせいにしていたくらいだった。地図に鉄道の線路が描かれていても、地図は「クルマごと、その鉄道に乗れ」とはリコメンドしてくれない。カーナビは信頼するに足るどころか、自分では思い付かない方法を教えてくれるまでに進化したのだった。

matterhorn gottard bahn(マッターホルン・ゴッタード鉄道)というこの鉄道会社は、スイスの山岳地でさまざまな山岳鉄道を運営していて、ここSedrumから西へ向かうAndermattまでの路線もそのうちの一本だった。

幸いに、15分後に出発する列車に乗ることができるというのでチケットを購入した。注意書きが、ドイツ語、フランス語、イタリア語の三つで記されてある。

クルマを列車に載せるのは、ホームの後端からだった。駅舎の横になだらかな傾斜の導入路が繋がっていって、そこを上がっていく。何かのゲートのようなものがあるのかと思われたが、何もないままに駅前の道路から同じ路面のままホームがつながっていた。

列車の先頭車両には運転手と職員が乗っている車両で、それに客車が繋がっている。続いて、クルマを載せるための蓋のない車台だけの車両が4両続いている。それらの1両目と2両目には、すでに3台のクルマが載せられていた。僕らも、駅員の指示に従いながら、積み込みに入る。

車両はホームより5センチぐらい高く、間に隙間もある。車両のボディ側面板が外側に倒れ、ホームに少し被さるようにして繋がっている。ホームに乗り上げたパサートを、列車の進行方向と同じ向きに整えた後に、その側面版を踏みながら、斜めに渡って積み込んでいく。

切り返しながら真っ直ぐにして、前方に進み、前のクルマにあまり接近させずに停車させると、見るからに頑丈そうな金属製の輪止めで職員がタイヤを固定した。

僕らの後からも続々とクルマは載せられ、全部で11台が列車に固定された。

反対側の路線に入ってきた列車は、すべて客車だった。日常的な格好をしている乗客たちの中にはスキーヤーも混じっていた。スキー板をかつぎ、ヘルメットを被ってスキーブーツのままホームを歩いていた。この近くで滑るのか、それともAndermattで滑ってきたのか?

どちらにしても、駅から遠くないホテルや別荘などに宿泊しているのだろう。そうでなかったら、現代のプラスチック製のスキーブーツでアスファルトを長い距離は歩けない。

そのスキーヤーを見て思い出したのは、自分が小学生の時に従兄弟に連れていってもらった50年近く前のスキー旅行のことだった。従兄弟とその友人たちは筆者よりも10歳近く年長で、自分のスキー板もブーツも所有していた。ブーツは革とヒモで、板は木製だった。上越線に乗って越後湯沢まで行くのに、スキーブーツを履いて都内の自宅から私鉄と山手線を乗り継いで上野駅まで歩いてきていたのだ。当時は、スキーの技術も用具も現在のものとは違っていたので、それが可能だったし、当たり前だった。

列車に自分のクルマを乗せるのは、2003年の極東シベリアで経験したことがある。ブラゴベシチェンスクという、何もない村の駅でトヨタ・カルディナをシベリア鉄道の貨車に乗せて一昼夜揺られ、チタという街で降ろして走り続けた。

村と街をつなぐ舗装道路がなく、凸凹の泥道が何百kmも続いていたからだ。このマッターホルン・ゴッタード鉄道のようなシステマチックな運行システムや清潔な車両ではなかった。しかし、列車へのクルマの載せ方は変わらなかった。ただ、あの時は、載せた列車が箱型の有蓋車だった。

パサートヴァリアントを積み込み、客車に移動して座席に座ると、窓の下の細長いテーブルの全面に地図が印刷されていて、列車がどこを走るのかが示されていた。それによると、Andermattから先にも路線が延びていて、OberwaldやBrigなどを経て、Vispを経由し、最終的には有名なZermattに到達していた。Zermattからは、さらにGornergrat Bahnという別の路線が出ていて標高3089メートルのGornergratにまで行くことができる。

列車が走り出し、雪の中を進んでいった。車窓からは山々の中に点在する人家や建物なども眺めることができたが、ところによって吹雪が酷くなっていて、真っ白で何も見えなくなっていた。

スキー場が近くなると、斜面が開けてリフトに乗るスキーヤーなどが見えるのだが、ほとんどは雪の向こうに建物が小さく見えたりするだけだった。さぞや絶景だったのだろうが、残念ながら拝むことはできなかった。

日本にもこんな山岳鉄道があるといいんだけれど

Andermattという、大きなホテルが駅前にいくつも建つ駅でパサートを下ろし、一般道を10km弱走ったRealpというところで、再び列車に乗せた。今度はパサートに乗ったまま列車は動く。ほとんどトンネルだけの20分間だ。専用の入り口があって、日本の時間貸し駐車場のようなマシンで料金を支払い、チケットを受け取って乗車する、よりシンプルなスタイルだ。

鉄道に2本立て続けにパサートを乗せることになった。このことは事前には知らなかった。だが、カーナビは最短ルートとして示し、システムも整っていて、地元の利用者もたくさんいた。

つまり、僕らが日本で有料道路を利用したり、フェリーに乗船したりするのと同じように、社会資本のひとつとしてクルマを積み込める鉄道が存在しているわけだ。実際、ジュネーブへ高速道路と一般道を運転していくのよりも、大幅に走行距離を短くできた。冬こそ、ドライバーにはありがたいシステムだった。

山国スイスならではなのだろうが、山が多いことでは日本だってヒケを取っていない。日本でも、このようなシンプルな山岳鉄道にクルマを積めて移動することが普及したら良いと思った。

日本でも、30、40年前はカートレインが東京から九州まで走っていたらしい。日本はまだまだクルマをクルマらしく使い尽くせたり、多様な使い方ができる社会にはなっていない。

東京から九州まで行って、九州でクルマに乗りたいならば、新幹線か飛行機で向かってレンタカーを借りるという方法が圧倒的多数を占めている。「費用が変わらず、速いから」だ。大切な価値観だけれども、他の選択肢も用意されていても良いだろう。自宅から荷物を積んで、ドア・トゥ・ドアの移動こそクルマの最大の長所の一つだからだ。ビジネスユースも大事だが、プライベートユースの利便性こそ、今後に求めていきたい。選択肢の多さこそが、豊かなカーライフを支えるのだ。matterhorn gotthard bahnに乗って、そんなことを考えた。

偶然ではなくmatterhorn gotthard bahnに乗ることができたのは、カーナビの能力が向上したからだ。カーナビは地図と進路をただ示すだけでなく、鉄道に乗るという別の交通機関も活用することさえも提案できるまでになった。

鉄道の甲斐あってか、ジュネーブには明るいうちに到着することができた。駆け足でデュッセルドルフからレマン湖畔まで降りてきたようなものだが、クルマの旅は面白い。状況が目まぐるしく変わっていって、その渦中でハンドルを回しながら移動していく臨場感がヒリヒリと心地よい。天候には恵まれなかったが、白一面というのもまたヨーロッパのエレガンスのようなものを一層際立たせていたように思う。クルマで旅できる日は、いつ戻ってくるのだろうか。