FILE.120は、板橋区の志村城跡です。

第120座目「志村城跡」

今回の登山口は、都営三田線志村坂上駅です

志村坂上駅A1口登山口。

今回から、この連載「TOKYO山頂ガイド」では未踏の地となる板橋区方面になります。登山口(=最寄り駅)はこれまた1度も降りたことがない、都営三田線志村坂上駅です。駅名に「坂上」とあるくらいですから、きっと山や丘があるのではと期待が高まります。

ということで、さっそく志村坂上駅A1登山口から出発します。

地域の歴史が感じられるスポットを通る山行

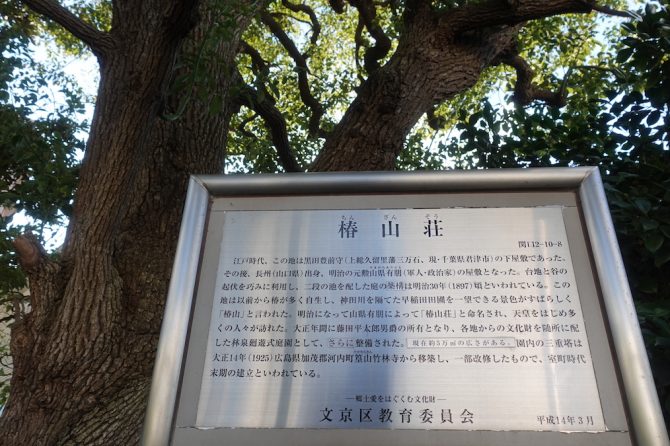

地下鉄の駅を出ると早くも2つのチェックポイントがありました。まず、A1出口の向かい側にある「志村一里塚」です。

この連載にもたびたび登場している一里塚ですが、あらためて説明します。1604(慶長9年)年、徳川家康が全国の街道整備のために築かせたもので、街道沿いの1里(約4km)ごとに配置されました。

一里塚は、当時の旅人にとって道のりの目安や休憩場所となっていたそうですが、風雨による劣化などによってその姿をどんどん消していきました。

志村の一里塚も存続の危機がありましたが、1933年からの中山道拡幅工事に際しても位置を変えず、周囲に石積みを施して保全されたそうです。現在、都内で当時の場所に残されている一里塚は志村と北区西ヶ原の2カ所だけで、国の史跡にも指定されています。

なお、志村一里塚は、江戸・日本橋から京都・三条大橋までを結ぶ中山道3番目の一里塚です。

志村一里塚。の案内板。

早速、貴重な一里塚に出会いましたが、その隣にも何やら趣のある建物が立っています。

この建物は「旧齋藤商店」で、ケヤキを主に扱う原木商として創業したそうです。中山道(なかせんどう)から新中山道(現・国道17号線)へと拡張工事が行われた1933(昭和8)年に、木造2階建てに新築したそうですが、その当時の姿を今も残しています。

近年は竹材を主に扱い、竹垣の設営や、箒(ほうき)や竹笈(たけおい・背負って荷物を運ぶための竹製のかご)などの竹製品や竹細工用の部材を販売をしていたそうです。

齋藤商店は、創業から133年たった2023年に惜しまれながら閉店。この建物は住居も兼ねていて、今後も維持していく予定だそうです。板橋区内の建築史における貴重な建造物として、2012(平成24)年には板橋区の有形文化財指定を受けたほどの貴重な建物です。

旧齋藤商店。

出発してすぐに2つの貴重な文化財に出会うとは思ってもみませんでした。

中山道を渡ると、大きくて立派な建物、TOPPAN板橋工場が見えてきました。そのTOPPANと反対側の裏通りに入ると、すぐに住宅街なりました。

TOPPAN板橋工場。

住宅街は特に書くことがない不毛地帯の可能性が高いので、城山通りへ回避しました。が、城山通りに出たはいいですが、特に何もなく過ぎていきます。トボトボと黙々と進んでいきます。

城山通りを道なりに進み、コナズ珈琲を過ぎた辺りから裏手に入ります。地図上ではもう一つのポイント、旧志村役場跡地があるはずだと期待して歩を進めたのですが…残念ながら工事中で何も見えません。万事休す。

そして、この旧志村役場跡の道を挟んだ隣が、今回の目的地である志村城跡だったのです。志村城は、城の分類でいうと山や丘を利用して建てられたお城、平山城です。

志村城跡を訪れたのは、ちょうど小学校の下校時間。城跡へ続く神社の参道脇には幼稚園もあり、送り迎えの父兄がたくさんいました。そうした中、動画用の360度カメラで撮影を続けます。父兄の冷たい視線をかいくぐり、必要最低限の撮影を終えるとさっさと神社の方へ退散(?)するのでした。

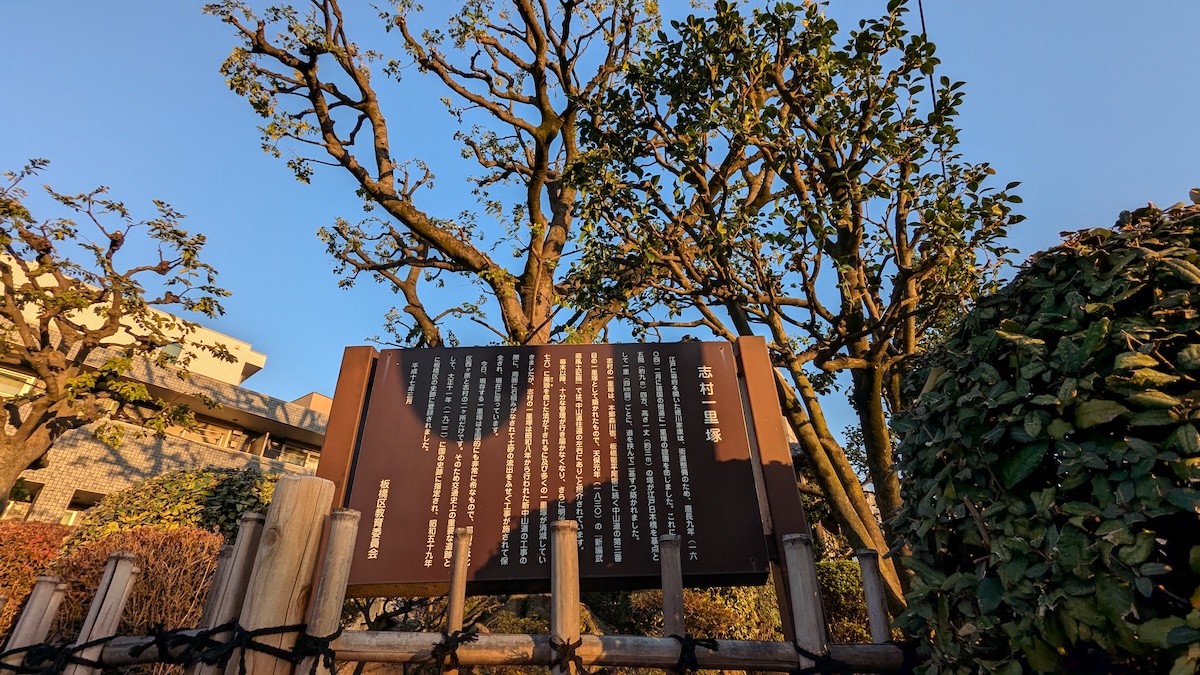

城跡のある城山熊野神社へ

城山熊野神社

1042(長久3年)年、この地の豪族だった志村将監(しむらしょうげん)が紀州熊野から勧進したと伝えられているそうです。また、1053年から1058年(天喜年間)に源義家が父頼義と共に奥州へ追討の際に武運長久(ぶうんちょうきゅう)の祈願をしたとか。

城山熊野神社。

志村城跡石碑

「新編武蔵国風土記稿」には、城山熊野神社の地に志村城があったという記述が残っているそうです。この地は11〜15世紀にかけ、豊嶋氏と呼ばれる武家が支配していました。

豊嶋氏の一族である志村氏が、この地に居館を構え築城し、地域を治めていたと考えられているそうです。志村城は1524(大永4年)年に北条氏綱(ほうじょううじつな)に攻められて落城。そのまま廃城になり、その後は志村地域7村の総鎮守となったそうです。

志村城跡石碑

ちなみに、豊嶋氏は熊野権現の勧請を積極的に行っていたそうです。それでここが熊野神社なのですね。創建の年数を見ると、一族の志村氏が城の中に神社を作っていたから城山熊野神社となったのかもしれません。

廃城となり、現在の神社は志村城の二の丸跡地につくられたそうです。案内板によると、古墳といわれる築山(=人の手でつくられた小山)の上に社殿が建てられたともあります。

志村城は平山城で、社殿は築山の上にある。まさに、ここは「山」で間違いありません。

歴史に山あり、山に歴史あり。とても勉強になる山行でした。

次回は、板橋区の板橋富士です。