まずは″推し鳥″を探せ!ビギナーだからこそ鳥の謎を解く楽しみがある

教えてくれた人

科学ジャーナリスト

柴田佳秀さん(下の写真右)

自然番組のディレクターとして国内外の生物を取材。野鳥を中心に身近な生き物の生態を伝える図鑑や書籍を執筆。都市に住む鳥がとくに好き。Xアカウントは@shibalabo。

野鳥は 身近な野生動物!編集・藤谷(写真左)が教えてもらいました。

「バードウォッチングを始めるなら冬がベスト。冬鳥が来ているので数も種類も多いんです」

そう話すのは、鳥見歴50年を数える柴田佳秀さん。

「冬になると高緯度地方や高山から日本の低地に鳥が来ます。ほら、そこにいるユリカモメ。

『都民の鳥』ですが、主な繁殖地はカムチャツカなんですよ」

ここからカムチャツカまでは約2600㎞。身近な鳥がそんな壮大な旅をしていたなんて!

「鳥の旅といえば、足輪を付けたオオソリハシシギを撮影したら、20日前にニュージーランドの南島にいた鳥だと判明したことも。小さな鳥が驚くような旅をしているものなんです」

しかし、それを知れるのは種名がわかってこそ。楽しめるまでは時間がかかりそう……。

「名前を覚えるのに近道はないけれど、目の前の鳥が何者か確かめるのは、ちょっとしたコツがあります。それを意識するだけでぐっと鳥見が楽しくなる」

姿形はもちろん、いた場所や行動からも鳥の正体にせまれる。ビギナーだからこそ謎を解く楽しみがある、と柴田さん。

「野鳥はいちばん身近な野生動物。家の近くを歩くだけで20〜30種類もの野生の生き物に出会えると思うとワクワクしませんか? そして、その鳥ごとに個別の物語がある。野鳥の観察は、いくつもの物語に出会う遊びです」

ユリカモメ

カムチャツカから来ました!

Lesson1 基本の服装と道具

真冬の鳥見スタイル

真冬の鳥見は 暖かく!

・頭部の放熱量は大きい。帽子で保温する。

・上半身は腰まで覆う厚手のダウンジャケットを。下半身はズボンの下に保温タイツをはく。

・風のある日は手袋を用意。

・保温力のあるトレッキングシューズを。

双眼鏡と図鑑は必須! 慣れたら望遠鏡もあると楽しい

双眼鏡

倍率が8〜10倍のものが使いやすい。精度が悪いと解像度が下がるだけでなく頭痛の原因に。最初から光学メーカーの製品を買いたい。

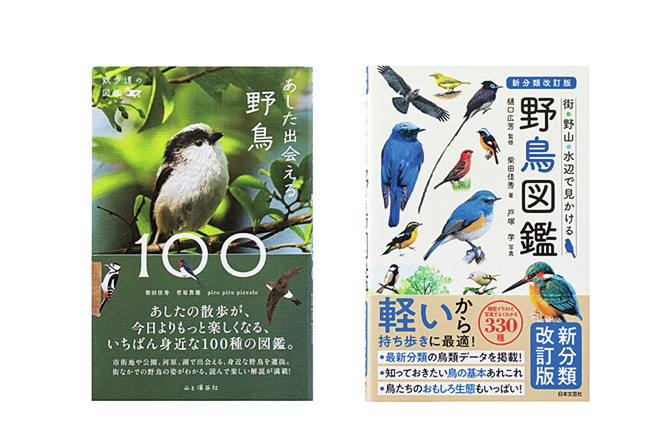

図鑑

ビギナーは遭遇率の高い鳥を厳選した入門図鑑(100種前後)と、ある程度の数(300種前後)を網羅した図鑑の2冊があるとよい。

望遠鏡

高倍率かつブレが少ない望遠鏡。価格は天井知らずだが、入門機(¥35,000程度)と軽量三脚のセットでも鳥見の楽しさが広がる。

Lesson2 目指せ双眼鏡マスター

基本の構え方

脇をしめておでこで保持!

双眼鏡を包み込むように持ち、接眼レンズのラバーを目の上の骨に軽く当てて脇をしめると視野がブレにくい。

肉眼でとらえたら……

↓

目を離さず視線の上に双眼鏡!

鳥を見つけたら視線をロック! 鳥から目を離さず、目と鳥の間に双眼鏡を差し入れると双眼鏡の視野に収められる。

見つからないときは幹からたどる

ここだよー!

入り組む枝にとまった鳥が双眼鏡の視野に入らないときは、肉眼でとまる枝と幹の位置関係を確認して幹➡分岐を右・左とたどる。

「入らねっす」 「幹から たどって!」

Lesson3 水辺・農耕地はここを見よう

ハヤブサ

鉄塔

高い視力を生かして獲物を狩る猛禽類は、鉄塔やビルの屋根などから獲物を探す。

モズ

ポール

ナワバリをもつ鳥や目で虫などを探す鳥はポールや枝先、フェンスの上などによくとまる。

カンムリカイツブリ

開水面

狩猟が盛んな地域では銃の弾が届かない岸から離れた水面に水鳥が集まることも。

アオサギ

杭

水の上に飛び出た杭は、サギやカモ、カモメなどの水鳥にとって絶好の休憩所。

ホオジロ

ヨシ原

ヨシ原は小鳥にとって餌場兼隠れ家。耳を澄ますと餌を探して茎を割る音が聞こえる。

あ、いた!

ポイントは「見晴らせる場所」と「すぐ隠れられる場所」。獲物やライバルを効率よく見つけられる場所や外敵の接近に気づける場所、敵が来たら隠れられる場所に多い。

Lesson4 見極めろシラサギブラザーズ。違いは細部に宿る

大きさ違いのよく似た白いサギ。ビギナーこそ、大きさよりも細部が見極めポイントに。

ダイサギ

嘴は夏は黒色で冬は黄色に。チュウサギより嘴が細長く見え、口角が目の後方まで伸びる。

チュウサギ

嘴は夏は黒色で冬は黄色に。ダイサギより嘴が太短く見え、口角が目の後ろに達しない。

コサギ

このなかでいちばん小型。浅い水辺に多く、黄色い足先で魚を追い出す。嘴は一年中黒色。

だーれだ?

鳥は近いと大きく、遠いと小さく見えるため、大きさで種を識別するのは意外と難しい。

Lesson5 いろんな情報から正体にせまる

姿形だけでなく、鳥類は種類ごとに姿勢や飛び方、歩き方が異なる。行動が識別のヒントになることもある。観察したポイントはメモにとろう。

体色・体型

いちばんの識別の要点。大きさ、模様、部位ごとのサイズ感に注目。

姿勢

直立、起き気味、前傾……と、鳥によっても基本の姿勢は異なる。

目やくちばしの色

種類によっては識別のポイントに。

鳴き声

「ジジジジ……」、「ジェージェー」、濁った声、澄んだ声など聴いたイメージをノートに書いておくとあとで参考に。

飛び方

飛んだときの軌跡が波状か直線的か。

歩き方

左右の足で歩くウォーキング、足をそろえて飛ぶホッピング。鳥によって歩き方が違う。

行動

尾を回す、地面と杭を行ったり来たり、枝に逆さにぶら下がる……など、行動も識別のポイントになる。

とまった場所

杭の上、枝の先、薮のなか、地面……。鳥ごとに好む場所が異なる。

足の色・形

カモ類などではわかりやすい識別ポイントになる。

茶色いカモは全部一緒! ……じゃない!

「あそこに見える頭が緑色のカモ、何ガモかわかりますか?」

と聞くのは柴田さん。

「わかります。マガモです!」

「では、その隣にいるのは?」

「カルガモ??? ですか?」

「いいえ、それもマガモです。カモ類のメスや幼鳥は地味かつどの種もよく似ている。でも、嘴などの細部を見ていくとだんだん違いが見えてきます」

マガモのメスとカルガモはよく似ているが、嘴を見れば一目瞭然。カルガモは根元が黒く、先端だけが黄色くなっている。

「カモの雌雄は一緒に群れていることが多い。オスの体色から図鑑を引いてメスの特徴を調べましょう。『地味なカモ』が見分けられるころにはほかの鳥を識別するコツも身につきます」

水辺から田んぼをたどるうちに、両側に林が迫ってきた。

「こんな地形を関東では谷戸と呼びます。視界が開けているので林を行き交う鳥が見やすい。木の実をつけた木や、林縁の鳥がとまりそうな枝をチェックしていきましょう」

観察の終わりに、柴田さんは見た鳥をスマホのアプリで記録した。紙のノートより過去の記録の検索が格段に楽だという。

「私のログは研究者が参照できる設定にしています。市民の観察記録でも、集まれば有用なデータベースができる。楽しみつつ野鳥に恩返しできるんです」

Lesson6 よく見るカモのメスで識別力を磨く

多くの野鳥はオスよりもメスのほうが地味。カモのメスは茶褐色で多種が同じ場所で入り交じるのでさらにややこしい。細部と体型で識別しよう!

マガモ

♂

♀

大きさも柄もカルガモに似るが、メスの上嘴の中央部は黒色で、嘴を縁取るように橙色が入る。オスの頭は金属光沢の緑色で黄色い嘴が目立つ。

カルガモ

♂(右)

♀(左)

メスは色と柄が淡く、オスは色が濃い傾向はあるが雌雄の見分けはベテランでも難しい。日本に来るカモで嘴の先端が黄色いのは本種だけ。

オナガガモ

♂

♀

雌雄ともにほかのカモと比べてほっそりしたシルエット。オスは胸から後頭部に入る白と長い尾がポイント。メスの嘴は青みがかった灰色〜黒色。

ヒドリガモ

♂

♀

雌雄ともにずんぐりむっくりしたシルエット。野外で見るとオスはおでこのクリーム色がよく目立つ。メスの嘴は灰色で、先端だけが黒色をしている。

コガモ

♂

♀

名前のとおり小型で、ほかのカモよりふたまわりほど小さい。オスの頭は茶褐色で目から後頭部にかけて緑の帯が入る。メスの嘴は黒色。

食事スタイルでタイプがわかる

潜水採食ガモ

ホシハジロなど主に小動物を食べるカモは完全に潜って採食できる。陸を歩くのは苦手。

水面採食ガモ

足が胴の前寄りにあるカモは歩くのは得意だが潜水は不得手。水面や浅場で植物を食べる。

Lesson7 図鑑を使いこなして素早く識別

入門者は見た鳥が何の仲間かもわからない。巻頭にイラスト一覧がある図鑑は見た鳥の見当が素早くつく。イラストが「いる環境」と「サイズ感」で分かれていると探しやすい。

イラスト

詳細

『街・野山・水辺で見かける野鳥図鑑』(日本文芸社)

Lesson8 林の鳥はここをチェック!

森のなかの開けた空間は野鳥の移動ルート。林を好む鳥は林が切れる林道や広場が見やすい。

キジ

谷戸

雑木林の間の谷に田んぼが広がる谷戸。林縁を鳥が移動し、イネの落穂を探す鳥が集まる。

ノスリ

立ち枯れ

田んぼや草原を見下ろす場所に立ち枯れした木や鉄塔があると、猛禽類が見張り台に使う。

ヤマガラ

アカハラ

「鳥を まちぶせ!」 「林道は 鳥もとおる」

薮が深い林では、林内を利用する鳥も道からのほうが探しやすい。

ツグミ

木の実

獲り残された果物や木の実は、冬の鳥たちにとって貴重な食料。「樹種によって好き嫌いがあるようで、美味しい順に無くなっていきます」と柴田さん。

Lesson9 シャイな鳥には静かに近づく

5分歩いたらちょっと止まる

警戒心が強い鳥や気配が小さい鳥に出会うコツは静かに歩いて音を聴くこと。少し歩いたら立ち止まり、鳥が落ち葉をめくる音や鳴き声に聞き耳を立てる。

バードウォッチャーは見た! ……物陰から。

「野鳥だって、ズンズン近づかれたら嫌。近寄りたいときは視線をはずしたり死角を利用する」と柴田さん。

「鳥は声で 見つける」 「足音は 小さく!」

望遠鏡の持ち方にも気をつけよう

猟期に入ると、狩猟鳥に指定されているカモやキジは人を意識するようになる。「特に猟区の近くでは銃に似た黒い棒状のものを嫌がるので、三脚を運ぶときは体の前に抱いて人の影と一体にする」

GOOD

NG

Lesson10 見た野鳥はスマホで記録

柴田さんはバードリサーチが提供する「フィールドノート」というアプリで見た鳥と日時と場所を記録する。「スマホと望遠鏡(スコープ)で撮影する"スマスコ"も便利。市販のアダプターで簡単に望遠撮影ができます」

※構成/藤原祥弘 撮影/矢島慎一・柴田佳秀(野鳥)

(BE-PAL 2025年2月号より)