FILE.121は、板橋区の板橋富士です。

第121座目「板橋富士」

今回の登山口は、JR十条駅です

JR十条駅登山口。

今回の目的地は板橋区にある、その名も「板橋富士」。登山口(=最寄り駅)は北区のJR十条駅です。板橋富士の本来の最寄り駅は都営三田線板橋区役所前駅ですが、その周辺は記事を書く身にとって鬼門の住宅街=特筆すべきことがなさそうなエリアです。

そこで、事前に地図をチェックし、JR十条駅からの方が楽しい道のりになのではと思い、登山口に選びました。もっとも、この辺りは板橋区と北区の境目のようで、JR十条駅からでもそれほど遠いわけではありません。

ごちゃごちゃした駅前を抜け、まずは本郷赤羽通りを目指して進んでいきます。

川沿いに書くべきことあり(助かった!)

学校が多く立ち並ぶ区域を歩いていきます。学校以外に目立ったものもなく、やはり住宅街だったかとボヤキが入ります。

帝京大学医学部付属病院からは、石神井川方面に下っていきますが、特に気を引くものも目立ったものはありません。この時点で、すでに目的地までの道のりの半分を過ぎています。

焦って周囲をキョロキョロしながら歩きますが、客観的に見ると完全に不審人物です。地図上では何かありそうな道のりだったのですが、やはり実際に歩いてみないと分かりません。

加賀桜橋を渡って北園女子学生会館の前に来ると、石神井川沿いに道があります。抜けの良い通りに出られ、内心ホッとしました。

石神井川。きっと春には桜がキレイだろうな。

すると、パッと見は可愛らしい、でもよく見ると無邪気に可愛らしいともいっていられない内容の看板がありました。ミツバチの巣への注意を促す案内です。

僕は山形に住んでいて、自宅周辺でも日常的にミツバチの巣を見かけますが、やはり都会では珍しいのでしょうか。危ないと思って勝手に駆除する人もいそうなので、こんな看板があるのかもしれません。

ミツバチの巣に関する案内板。

さてさて、期待した石井神川の道も、加賀二丁目緑の広場がある以外は、特に何も見当たりません。ただボンヤリと川沿いを歩くだけで時間が過ぎていきます。 はたして、こんな道のりをどう書けば1回分の記事になるのだろうか…。

しかし、この何もない道、実は「武蔵野の路」という散策路でした。武蔵野の路は、各地域の自然・歴史・文化にふれながら東京をまわる20以上のコースで構成されていて、石神井川コースはその中の1つだそうです。

「武蔵野の路」の石神井川コースは、西武池袋線練馬高野台駅が起点の約17kmの散策路です。

さらに石神井川沿いに歩き進めていくと、番場橋を少し過ぎたところに「石神井川緑道ふれあい橋」が見えてきました。この橋を渡ると、川沿いから少し離れて全長200mくらい緑道があります。緑道というよりは、縦長の公園のような感じですが。

あとで調べてみたら、この辺りの石神井川沿いの道は「石神井川緑道」とも呼ばれ、やはり桜の見どころとなっているようです。

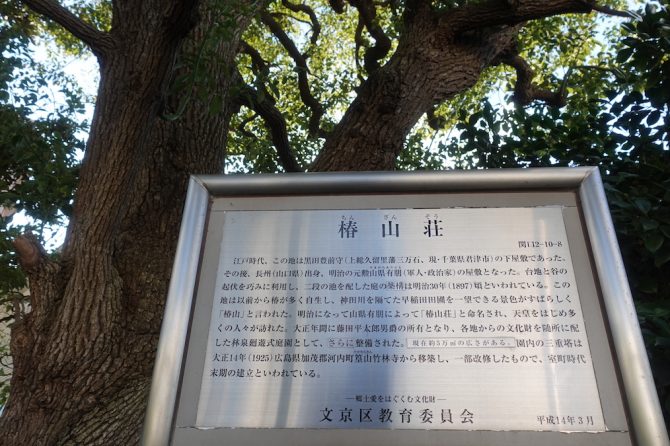

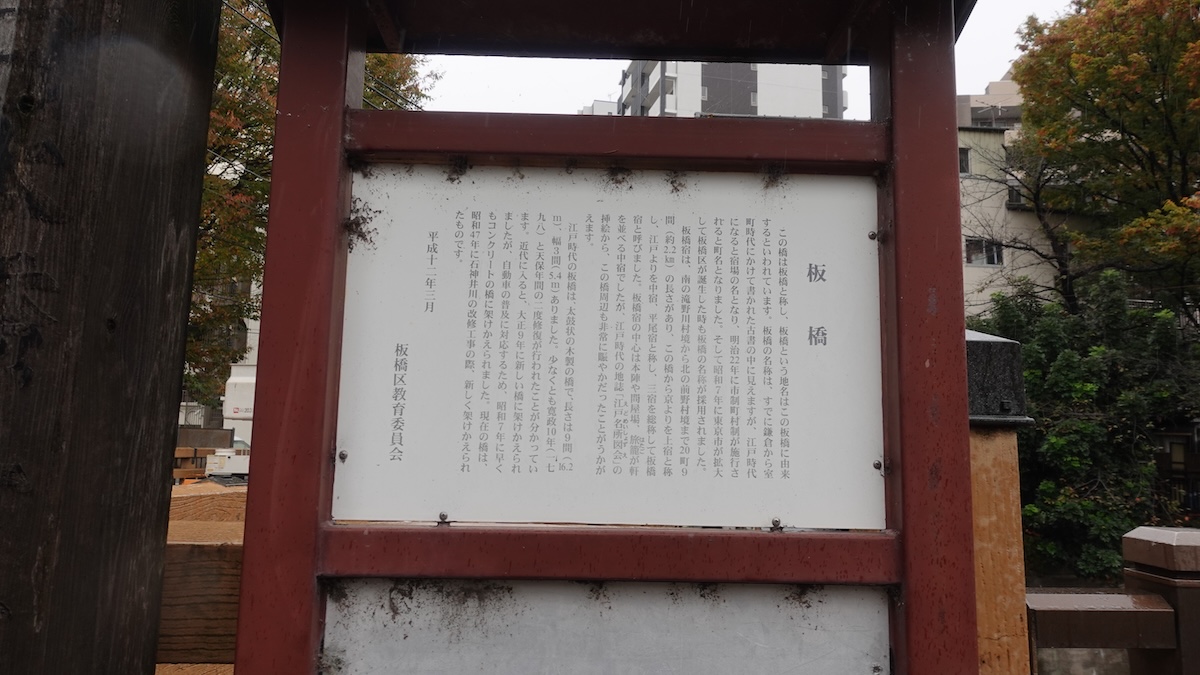

さらに、進むと旧中山道にぶつかります。そこにかかる橋は、その名も「板橋」。なんと、地名の板橋の由来になった橋だそう。板橋という名称は鎌倉〜室町時代にさかのぼるほど古いものだそうです。

現在の板橋。

現在の板橋の脇にある、板橋区の由来が書かれた案内板。

旧中山道に入ると仲宿のゲートが見えてきました。板橋区の商店街の中で、もっとも早い時期に誕生した商店街のひとつといわれる「仲宿商店街」です。仲宿は、旧中山道の最初の宿場町「板橋宿」の中心地で、江戸時代から商店が軒を並べて建っていたそうです。

仲宿商店街。

その仲宿商店街を抜け、首都高速道路5号池袋線の下を通ると、今回の目的地である板橋富士がある氷川町氷川神社が見えてきました。結局ここまでの道のりで書けることがそれなりにあったことにホッとしながら、鳥居をくぐります。

800年以上親しまれている氷川神社へ

氷川町氷川神社

こちらの氷川神社は、1206(元久3)年ごろ、この地区を領有していた豊島経泰(つねやす)が、現在の埼玉県さいたま市の氷川神社より素盞男命、稲田姫命の分霊して社を建てたのが起源とされるそうです。

石神井川畔の景勝の地ということでこの場所が選ばれたとか。豊島氏が衰退したあとも地元民が板橋宿の鎮守として信仰されてきました。ただ、残念ながら1889(明治22)年の火災によって社とともに起源を裏付ける史料なども焼失してしまったそうです。

石畳の長い参道。

板橋富士

入口横の案内板によると、1847(弘化4)年に奉納石碑が、1855(安政2)年に塚頂部の石祠が建てられています。そうしたことから、氷川神社の富士塚は少なくとも19世紀中ごろには築造れていたものと考えられるそうです。

富士塚を造成したのは、冨士講中興の祖である伊藤身禄の高弟、板橋宿の永田長四郎を講祖とする永田講中。当時の富士塚は、麓から山頂にかけて登山道が設けられていたそうです。その後、昭和2(1927)年から行われた中山道の道路拡張工事によって富士塚の東部分の一部が削られ、土留めされた状態になりました。

なお、この富士塚は地域の富士山登拝講の歴史や民間信仰などについて考察を行う上で貴重な史跡であるとして、平成24年度に板橋区の登録文化財となっています。

板橋富士。

無事に山行を終えての帰途、氷川神社の参道入口に隣に駄菓子屋があったので入ってみました。

店内には、女性の店主さんがいらっしゃいました。あいさつがてら「こちらは古くからやってるんですか」と尋ねると、そこから長い立ち話が始まりました(以下、いろいろ端折ってお店の歴史などをまとめます)。

この駄菓子屋さん、意外にも開業したのはつい最近だそうです。(2025年1月時点でグーグルマップには載っていません)。以前は店主のお父さんがお米屋さんをされていたのですが、お父さんが亡くなったため閉店。

あらためて駄菓子屋としてオープンしたそうです。店内には、まだところどころにお米屋さんだったころの名残がありました。

開業から日が浅いにもかかわらず、すでに近所の子どもたちの待ち合わせ場所になっているほか、夜は知り合いが集まって駄菓子をつまみにお酒を飲むこともあるそうです。

氷川神社参道入口にある駄菓子屋さん。

高齢化や後継者不足、物価の上昇などで廃業する駄菓子屋さんも増えていると聞きます。そうした中、大人も子どもも気軽に立ち寄れる駄菓子屋さんの存在は、地域にとって貴重だと思います。そして、こういった場所は地域の方のさまざまなかかわりや支えがあって成り立つのだと感じました。

一通りお話を伺い、ふと店内を見回すと自分が育った山形とはやや品ぞろえの違う駄菓子がたくさんあって心踊ります。あれこれ迷いつつ、女性の店主さんに「大人買いだね」といわれながら600円分の駄菓子を購入しました。

考えてみれば、小さいころに駄菓子屋で使うお金は100円以下でした。100円でも、十分ぜいたくに感じいたものです…。

板橋区のミニチュア富士山を訪れたら、駄菓子屋さんで思いがけず意義深い話を伺うことができました。何だか、東京都内の山行の味わい深さをまた一つ教わった気分です。

次回は、板橋区の加賀公園の築山です。