左から「ピルスナー」「つくばスチーム」「スタウト」。「つくばスチーム」は、つくば市内のブルワリーとコラボによるスチーム・ビール(アメリカ・カリフォルニア生まれのビール)。

学園都市つくばに、ドイツ人の生物化学博士が経営するブルワリーTwin Peaks Mountain Brewing(ツインピークス・マウンテン・ブルーイング)がある。“ツインピークス”の由来は、あのドラマではなく、2つの頂をもつ筑波山。ドイツビールといえば、1516年に発令した「ビール純粋令」が有名だが、ツインピークスにはどんなビールが?

アメリカのクラフトビールに魅了されたドイツの博士

クラフトビールブルワリーの多くは、エールビールを主力にしている。日本に限った話ではない。小規模なブルワリーの特徴である。

エールとラガーの、製造法のもっとも大きな違いは発酵時の温度だ。エールは常温で発酵させて熟成期間は2週間くらい。一方、ラガーは低温で発酵させて熟成期間は2ヶ月くらいかかる。「ラガー」とは貯蔵という意味で、エールに比べて醸造に時間がかかる。その分、タンクの回転率が低い。というわけで、コストが高くなり、小規模なブルワリーではちょっと扱いにくい。

ツインピークス・マウンテン・ブルーイング(以下、ツインピークス)はラガーを主力にしたブルワリーである。2022年に設立され、2023年から醸造を開始している。

オーナーのカーステン・ボイクマンさんは1994年に日本にやってきた。製薬会社で長いこと新薬プロジェクトに就き、数年前にその薬が製品化された。

カーステン・ボイクマン生物化学博士。1994年に来日。製薬会社で新薬の開発に従事。2022年にツインピークス・マウンテン・ブルーイングをオープン。ビールと猫が好き。

「新薬開発の世界では、ほとんどのプロジェクトが途中で終了し、製品化までこぎつけられるのは非常に少ない」とのこと。その大プロジェクトをやり終えて、ボイクマンさんの心にぽっかりと隙間ができた。「次に情熱を向けるプロジェクトがもう会社にはなかったんです。私はもともとチャレンジすることが大好きな人間ですから」

その持てあましたチャレンジ魂がクラフトビールに向かった。ドイツでは16歳からビールが飲める。ボイクマンさんにとって数十年のつきあいになる。

実は、「ドイツにはクラフトビールという言葉はありません」(ボイクマンさん)。ドイツには今でも町ごとにローカルの醸造所があり、その土地に合ったビールが造られている。醸造所ごとに町ごとに異なるビールが造られ、それがふるさとの味になる。それをわざわざ「クラフトビール」とは呼ばない。

そんなビール観が、アメリカのクラフトビールを飲んで、変わった。

2000年、ボイクマンさんはアメリカのテキサス大学で研究生活を送っていた。その時はアメリカのビールが特においしいとは思わなかった。それが2010年代になると、日本から出張でアメリカを訪れるたび、行く先々ですばらしくおいしいクラフトビールと出会うようになった。

主流はIPAだったが、その他にも数え切れないスタイルが生まれ、活気づいていた。ラガーの国から来たボイクマンさんは、多種多様なクラフトビールの世界に魅了された。

ドイツの「ビール純粋令」に忠実なラガーを造る

ボイクマンさんは製薬会社を退社後、沖縄・那覇市にあるドイツ人が経営するブルワリー、ウォルフブロイで修業し、ドイツ・ミュンヘンの醸造学校「ドゥーメンス・アカデミー」に入学して醸造技術を身に着けた。元より生物化学博士。酵母の働きについては詳しい。

アメリカで出会い、今や日本でも盛り上がっている多種多様なビールスタイル。ボイクマンさんもIPAをはじめさまざまなスタイルを学んできた。しかし、ツインピークスの主役はあくまでもラガー。「自分のブルワリーではビール純粋令に従った伝統的なラガーを造る」と決めていた。

ドイツの「ビール純粋令」とは1516年に制定された規格で、「水、ホップ、麦芽だけがビール醸造に用いることができる」と定めたもの。その他のものは砂糖や米、コーンも含めて使用できない。ちなみにビール醸造には酵母が必要だが、1516年当時は発見されていなかったので、純粋令にその記載はない。

500年以上も前に発布された純粋令に則ったビール造りは、ドイツで今も脈々と受け継がれている。(といっても「法律」ではない。ドイツでも他の添加物、原料を使用したビールが造られている。)

「私たちの醸造タンクのサイズは800リットルですが、煮沸釜は1000リットルあります。なぜかわかりますか? 煮沸する時に泡がすごくたくさん出るからです。泡を抑える添加物を入れないので」

ボイクマンさんの言う「泡を抑える添加物」はもちろん食品添加物で、使用が認められているものだが、純粋令に忠実に従ってそれすら加えない。徹底している。

ごまかしのきかないラガーは“裸のビール”

ラガービールは日本の大手ビールメーカーの主力製品でもある。透き通った黄金色をしている。こだわるのはその透明度だとボイクマンさんは言う。

「うちのビールは濾過しないので酵母が残っています。それが完全に沈殿しないと透明度が下がります」

無ろ過で造られるクラフトビールは数多い。酵母を少し残すことで味わいや深みが増すのがいいところだが、酵母は透明ではない。つまり無ろ過でありながら透明度を追求するのはハードルが高い。それでもボイクマンさんは透明度にこだわる。長い時間、低温度で熟成させるのだ

「ビールは味が一番ですけど、見た目、泡、香り、喉ごし、後味、みんな大事。それにビールのコンペティションでは透明度が低いと減点対象になりますからね」

2025年1月現在、ボイクマンさんはディプロム ビアソムリエ(ドイツの醸造学校ドゥーメンスが主催するビール専門家の資格。ドゥーメンスと提携し、日本でも取得が可能)の講座を受講中。テイスティング技術やフードペアリングの研究にも余念がない。

「ピルスナーやヘレスは間違いが隠せないビール」とボルクマンさんは言う。「色は透明で味はストレートです。何か間違いがあればすぐにわかる。だから醸造家たちはラガービールを“裸のビール”と呼びます」

ピルスナーはチェコ・ピルゼン生まれのラガーだが、ドイツのスタイルもある。ヘレスは明るい色をした南ドイツのラガーだ。一方、近年人気の、ホップがどっさり入ったIPAは、いくつもの風味が絡み合い、しかも香りは強い。HAZY IPA(ヘイジー)は文字通り濁っている。よほど鼻の利く専門家でなければちょっとした違いはわからない。善し悪しではなく、それが特徴だ。

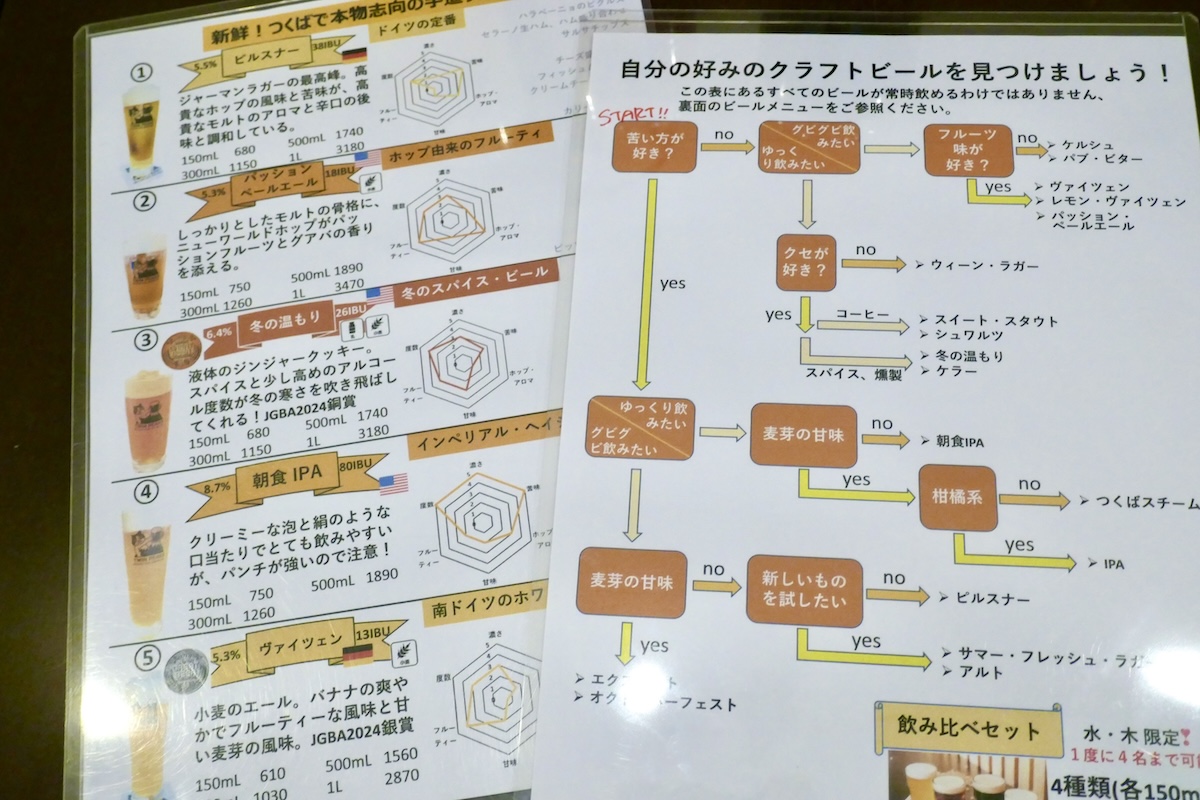

ツインピークスではヴァイツェンやケルシュなどラガー以外のドイツビールや、IPAやスタウトなど、ドイツビール以外もいろいろ造っている。ブルワリー併設のレストランでは、常に8〜10種類のビールがタップにつながっている。伝統的なビール、最先端のビール、いろんな特徴がボイクマン博士の頭の中でミックスされて新たなレシピが生まれる。

「ピルスナー」「パッション・ペール・エール」などの丸いサインの色はビールの液色を表している。左から2つめの「博士の冬の温もり」(アンバーエール)はややスパイシーでアルコール度高め。ジャパン・グレート・ビア・アワーズ2024で銅賞を獲得した。

タップ以外のビールは瓶で注文できる。「博士のピルスナー」「博士のケラー」「博士のIPA」など博士だらけ。ラベルに描かれているのは山の動物たち。中には幻の動物もいるらしい。

ビールのレシピづくりは、それ自体が研究であり、挑戦だと話すボイクマンさん。そして同じくらい大事にしているのが“再現性”だと語る。

「おいしいビールができたら、次も同じおいしいビールでないといけません。お客さんが次に来てまた飲んでくれたとき、味が変わっていたらダメです。特にラガーは味の変化がすぐにわかるビールですからね」

小規模なクラフトブルワリーでは、毎回、同じ味にそろえるのは難しいと聞く。ビールは酵母菌が発酵してできる。酵母が毎度同じように働く環境を維持することがいかに難しいか。生物化学博士のボイクマンさんはよく知っている。

つくばのビールコミュニティの拠点に

ボイクマンさんは毎月、ツインピークスのレストランでビール好きが集まる会「シュタムティッシュ」を開いている。ドイツ語で「常連客のテーブル」という意味だ。学園都市だけに、近隣には多くの外国人が暮らす。だれでも参加できるが、ドイツ語や英語でも話せるのが特徴だ。

これとは別に、「ビアクラブ」も開催してきた(現在休止中、春から再開予定)。こちらは、さしずめ「ボイクマン博士のビール講座」という趣で、ビールの歴史や文化、種類や造り方などをレクチャーしている。ビールマニアから醸造家を目指している人まで、さまざまな人が訪れるという。

レストランの壁に描かれたビールの醸造ステップと、店長の栄前田愛香さん。イラストは栄前田さんの手によるもの。

日本に住んで20年以上。つくばに家を構え、家族と愛猫と暮らすボイクマンさんは、すでに筑波山麓に根を張っている。そしてツインピークスのレストランを、つくばのビールコミュニティの拠点にしたいという思いがある。つくばには他にもブルワリーとビールバーがある。日本で有数の研究・学園都市のイメージが強いが、ビール好きにとっても魅惑の街になるのではないか。

「研究者は好奇心が強いですから、新しいビールには興味津々。あれこれ質問されますから、私も一生懸命、説明します。大手のビールとクラフトビールとの違いもしっかり説明しますよ(笑)」

その説明を筆者にもしてもらった。日本にはクラフトビールの定義は特にない。

「アメリカのクラフトビールの定義が基本になります。まず、会社の独立性。小規模であること。伝統的な手法で、手づくりであること。もうひとつ、私が大事と思っていることは勤勉さと情熱です。力を尽くしてベストのものを造ること。おいしいビールができたら、もっとレベルアップを目指す。ずっと自分の腕を磨き続けなければいけません」

まさにクラフトマンシップである。職人魂である。ツインピークス・マウンテン・ブルーイングのミッションにこう書かれている。抜粋する。

“私たちの存在意義は、勤勉さ、情熱、自由を大切にするすべての人に、印象に残るクラフトビール体験を一杯一杯のビールごとに提供することにあります。”

これを読んでからビールを飲むといっそうおいしく感じられる。ビールへの愛を感じる。それはメニュー盤にも表われている。

クラフトビール初心者が楽しめるように工夫されたビールチャートと好みのビールを見つけるYes/Noシート。「お客さんからよく、おすすめのビールは何ですか?と聞かれますが、その人の好みによっておすすめは変わります。好みまではわからないから」。 料理とのペアリングも書かれている。クラフトビール愛を分けてあげたい気持ちが伝わってくる。

現在、日本にドイツ人がオーナー兼醸造家のブルワリーは3か所ある。ひとつは、ボルクマンさんの修行先である沖縄県のウォルフブロイ。もうひとつは静岡県のバイエルンマイスタービール。そして茨城県のツインピークス・マウンテン・ブルーイングだ。

「将来、日本でいちばんおいしいドイツビールを造ること」がボルクマンさんの目標だ。ビールへの愛がほとばしるツインピークス・マウンテン・ブルーイングである。

Twin Peaks Mountain Brewing 茨城県つくば市東新井18-8

Twin Peaks Mountain Brewing 茨城県つくば市東新井18-8

https://twinpeaksmountain.com