早春ならではの特別な春の使者を愛でよう

冬枯れの寂しげな山も、3月上旬ごろから白やピンクに染まりはじめ、色を取り戻してくる。日々変化する山肌を眺めるだけでも楽しいが、実際に山歩きをすれば、早春ならではの特別な春の使者が待っている。

「葉を落とした明るい広葉樹の林では、スプリング・エフェメラル(春の妖精)と呼ばれる多年草が見られます。今回紹介するアズマイチゲ、ニリンソウなどがそれに当たります。木々の葉が開いて林内に日が当たらなくなると見られなくなるので、期間が短く、春だけの楽しみなんです」と林さん。

遠くから目立つ樹木の花を見に行くのもいいし、足元を彩り春の訪れを告げる草花を探すのもいい。ゆるゆると登れる低山へ、春を見つけに行きませんか。

春の山は日々、 表情が変化します。

教えてくれた人 植物図鑑作家 林 将之さん

1976年山口県生まれ。国内外の自然や環境問題を見て回り、植物図鑑や記事、SNS等で発信。デビュー作『葉で見わける樹木』(小学館)は累計12万部超えのベストセラー。

【お題その1】春山を彩る"色"の正体を見に行こう!

Qこのピンク色はなんの花?

答えは……

ピンク:野生のサクラの代表種・ヤマザクラ

3月中旬〜

花は淡紅色から白色、若葉は赤茶色。開花と葉が出るのがほぼ同時で、遠くからだと全体がピンク色に見える。身近な里山や山地で普通に見られる。東北地方南部~九州に分布。寒冷地では花の色が濃いオオヤマザクラが育つ。

白:早春を告げる白い花・コブシ

3月下旬〜

モクレンの仲間で山林に生える落葉高木。高さは15mほど。葉が出るよりも先に芳香のある白い花が咲く。花弁は6枚、花径は6~10㎝と大きい。開花期は全体が白く見え、遠くからでも目立つ。北海道~九州の山地に分布。東日本に多い。

黄緑:雑木林を構成する基本樹種・コナラ

4月上旬〜

花は枝の下に垂れ下がるように咲き、葉と同時に開く。若葉は最初、銀白色の毛をかぶり、木全体が白っぽく見えるが、しだいに黄緑色に変わる。落葉高木で高さ約15m。北海道~九州に分布。

紅紫:山の斜面を明るく彩る・ミツバツツジ

4月下旬〜

葉より早く花径3~4㎝の紅紫色の花をつける。名のとおり葉は枝先に3枚ずつ輪生する。高さ2m前後。関東~九州の山地の尾根に点々と見られることが多い。

黄色:花は穂状に垂れ下がる・キブシ

3月中旬〜

早春を告げる花木のひとつ。花は淡黄色で、長さ10㎝前後の穂になって垂れさがる。里山から山地の林縁で見られる。高さは2~4m。北海道南部~九州に分布。

【お題その2】 草花編:足元に咲く花を探してみよう!

春の訪れを告げる花・アズマイチゲ

3月中旬〜

早春、山地の明るい林などで見られる多年草。花径は3~4㎝で、茎の先に白い花を一輪だけつける。北日本に多く、関東以西では絶滅危惧種に指定されている県が多い。小さな葉が3枚セットでつくのも特徴。高さ10~15㎝。

春に咲くリンドウ・フデリンドウ

3月中旬〜

日当たりの良い山野で見られる。茎の先に青紫色の花を数個つける。花は日が差すと開き、陰ると閉じる。高さ約5㎝。葉は柄がなく対生する。全国に分布。

スミレ界のスタンダード・タチツボスミレ

3月上旬〜

日本で見られる60種類ほどのスミレのなかでもっともポピュラー。花は淡紫色で、花径は2㎝前後。ハート形の葉が特徴。高さは約15㎝。道端から山地に生え、全国に分布。

瑠璃色の花が美しい・ヤマルリソウ

3月中旬〜

山地に咲く多年草で、少し薄暗い林縁や道端で見られる。花はごく淡い青紫色で直径約1㎝。大きめの葉が根元近くから生え、放射状に広がっている。福島県以南~九州に分布。

ヘビイチゴの親せき・ミツバツチグリ

3月下旬〜

日当たりの良い丘陵地に多い。ヘビイチゴを大きくした印象で、茎は地上近くを這って伸び、先端に花径1~1.5㎝の黄色い花をつける。葉は3枚ひと組。高さは15~30㎝。全国に分布。

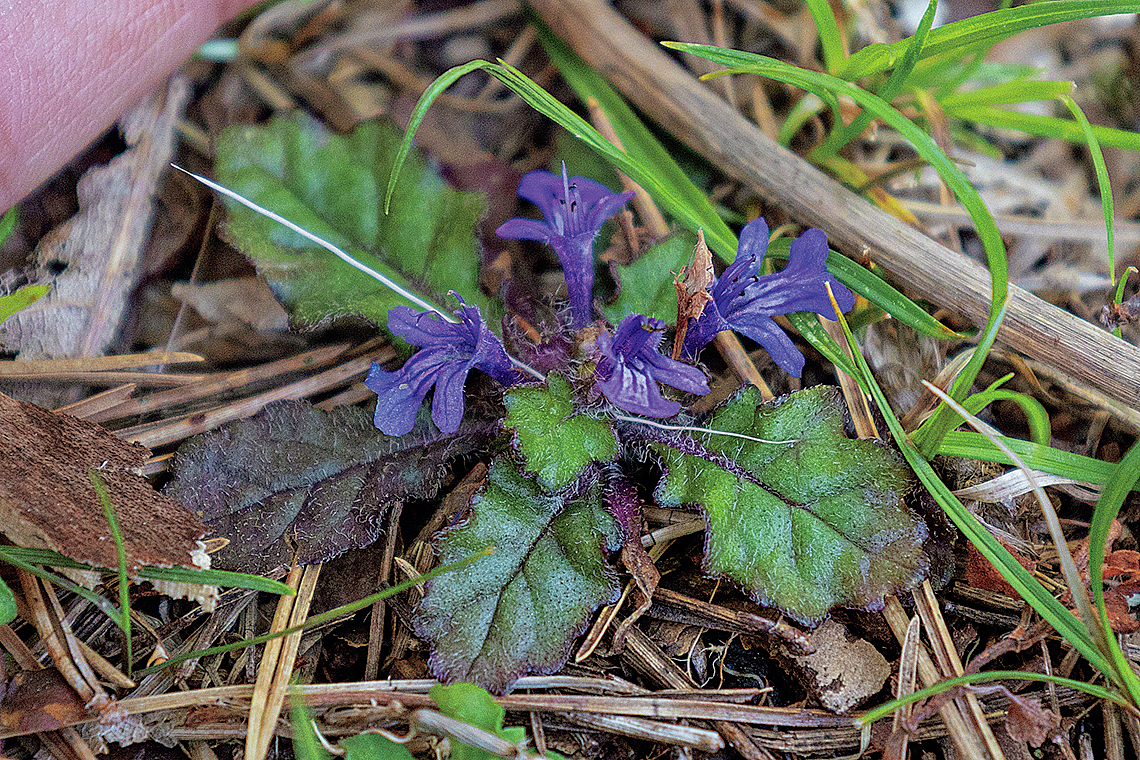

へばりつくように生える・キランソウ

3月上旬〜

日当たりの良い場所に多い。茎は地面を這うように四方に広がり、葉の脇に濃紫色の花をつける。地面にはりつく様子から別名「地獄の釜のふた」。高さ2~5㎝。本州、四国、九州に分布。

群落を作る春の妖精・ニリンソウ

3月下旬〜

広葉樹の林内や湿った場所などに群落を作って生える多年草。葉の中心から2本の花柄を出して白い花を咲かせることが多いが、1本や3本の場合も。高さ15~25㎝。全国に分布。

春山の“先頭”に咲く!・セントウソウ

3月上旬〜

セリ科の多年草。ほかの花が咲いていない早春に咲くので、よく目につく。花弁は5枚で、花径は2~3㎜と小さい。草丈は10〜20㎝ほど。沢沿いに多い。北海道~九州に分布。

見つけられたらラッキー! 地域特有の樹木の花

和紙の原材料にもなる・ミツマタ

3月中旬〜

西日本の里山

昔からスギ林内などで栽培され、一部が野生化。花は黄色で直径3㎝ほどの球状。名のとおり枝がほぼ3つに分かれる。中国原産。

白い花がよく目立つ・ザイフリボク

3月下旬〜

中部以西

高さ約10mの落葉高木。枝先に白色の花が10輪ほど集まって咲く。5枚ある花弁は細長く、長さ1~1.5㎝。別名シデザクラ。

夏に落葉する珍しい木・オニシバリ

2月上旬〜

関東に多い

林内に生える落葉低木で、高さ約1m。8㎜ほどの黄緑色の花を数輪つける。秋に葉が出て、冬〜春に葉を茂らせる珍しい生態。

10㎝ほどの白い花が特徴・タムシバ

4月中旬〜

おもに日本海側

コブシに似るが、コブシと異なり花の下に葉がない。日本海側のブナ林では低木状。枝をかむとミントに似た風味がある。

※見ごろはお題1・2は関東、コラムは見られる地域を基準としています。

※枝を折ったり野草を掘り採るのはNG。風景とともに花を観賞しましょう。

※構成/松村由美子 写真提供/林 将之 取材協力/川内野姿子、齋藤佳秀、傳 リカ、広沢 毅

(BE-PAL 2025年4月号より)

お花見低山ハイクに行きたくなったら… 内容たっぷりのビーパル4月号をお見逃しなく!

※一部地域では発売日が異なります。

※電子版には特別付録が付きません。