伝説的な猟師、デルス・ウザラの卓越した知恵と技能

若いころ、世界中を旅して溜め込んだ見聞。その旅土産は数十年たった今も、しっかりと私の自然暮らしの中に息づいている。なかでも幾度となく訪れたシベリアで学んだ知識は、アウトドアライフの大切な支柱となった。

そもそも、私がシベリアにはまったきっかけは、学生の頃に読んだロシア人探検家、ウラディーミル・アルセーニエフ(1872~1930)の極東探検記。アルセーニエフは博物学者であり、シベリア植物の種を書物にまとめた最初の人物でもある。

多くの紀行書を残し、なかでもタイガ(針葉樹林帯の森)の伝説的な猟師、デルス・ウザラとの旅記録に基づいた小説『デルス・ウザラ』は、黒澤明監督によって映画化され、日本でも脚光を浴びた。

ウラディーミル・アルセーニエフ著『デルス・ウザラ』の初版本(1923年)の表紙。

物語は、未開の地であった極東地域の地図製作をするため探検隊を率いることになったアルセーニエフと、隊のガイドを務めたデルス・ウザラとの交流を、シベリアの広大な風景描写のなかに描いている。

左がアルセーニエフ、その隣が探検隊のガイドを務めたデルス・ウザラ。

極寒の厳しい自然のなかで生き抜いてきたデルス・ウザラの卓越した知恵と技能、自然と一体となって暮らす彼の人間的魅力にアルセーニエフは惹かれていく。

デルス・ウザラは、北東アジア地域に住むツングース系の少数民族、ゴドリ族(現・ナナイ族)。タイガ(針葉樹林帯の森)に住み、狩猟を生業としていた。

デルスは生き物も自然現象もすべて「人」として考えていた。「焚き火」も同様。湿気をおびて爆ぜる”薪”に向かって「いつもパチパチ叫んで燃えて、悪い人!」と叱り、乾燥した質のよい薪のことを「静かで良い人」と尊んだ。

風を読み、湿度を感じ、密林に響く音を聞いて気象を予測する。夜の様々な音に耳をすませ、小川や風や枯れ草が何を呟き、それらの声がどんな意味(天候の変化など)を持つのかを知っていた。

『デルス・ウザラ』の舞台となったビキン川流域を訪れたときの写真。川沿いの家はナナイ族の丸太小屋で、養蜂を行なっていた。(写真/茶山浩)

ロシアハバロフスク地方・沿岸地方を流れるウスリー川の支流「ビキン川」と、タイガ(針葉樹林帯の森)。

『デルス・ウザラ』の中で、印象的なシーンがある。探検隊が猟師たちが使用する小屋に泊まったとき、デルスが薪とシラカンバ(白樺)の皮とマッチ、ひとつまみの塩と少量の米を小屋の中に吊るす。アルセーニエフが意味を尋ねると、デルスはこう答える。

「誰か、別の人来る。乾いた薪、見つける。マッチ見つける。食い物見つける。人、死なない」

自分のためでなく他人のために行なう、このシベリアの掟は、今でもこの地に暮らす人々の中にしっかりと息づいている(第5回「シベリアの薪積みの奥義」をお読みください)

ナナイ族の長老とデルス談義。「デルス・ウザラは私たちのヒーロー。彼の精神を受け継ぎ、タイガを守っていきたい」とのこと。(写真/茶山浩)

目的に応じて薪の置き方を変えるのがシベリア流

アルセーニエフとデルスが旅の中で何よりも重んじたのが「焚き火」である。

薪の並べ方にもこだわりがある。料理をするための焚き火、動物を追い払うための焚き火、猟をするための焚き火、極寒の野営のための焚き火…。目的に応じて薪の置き方を変えるのがシベリア流だ。

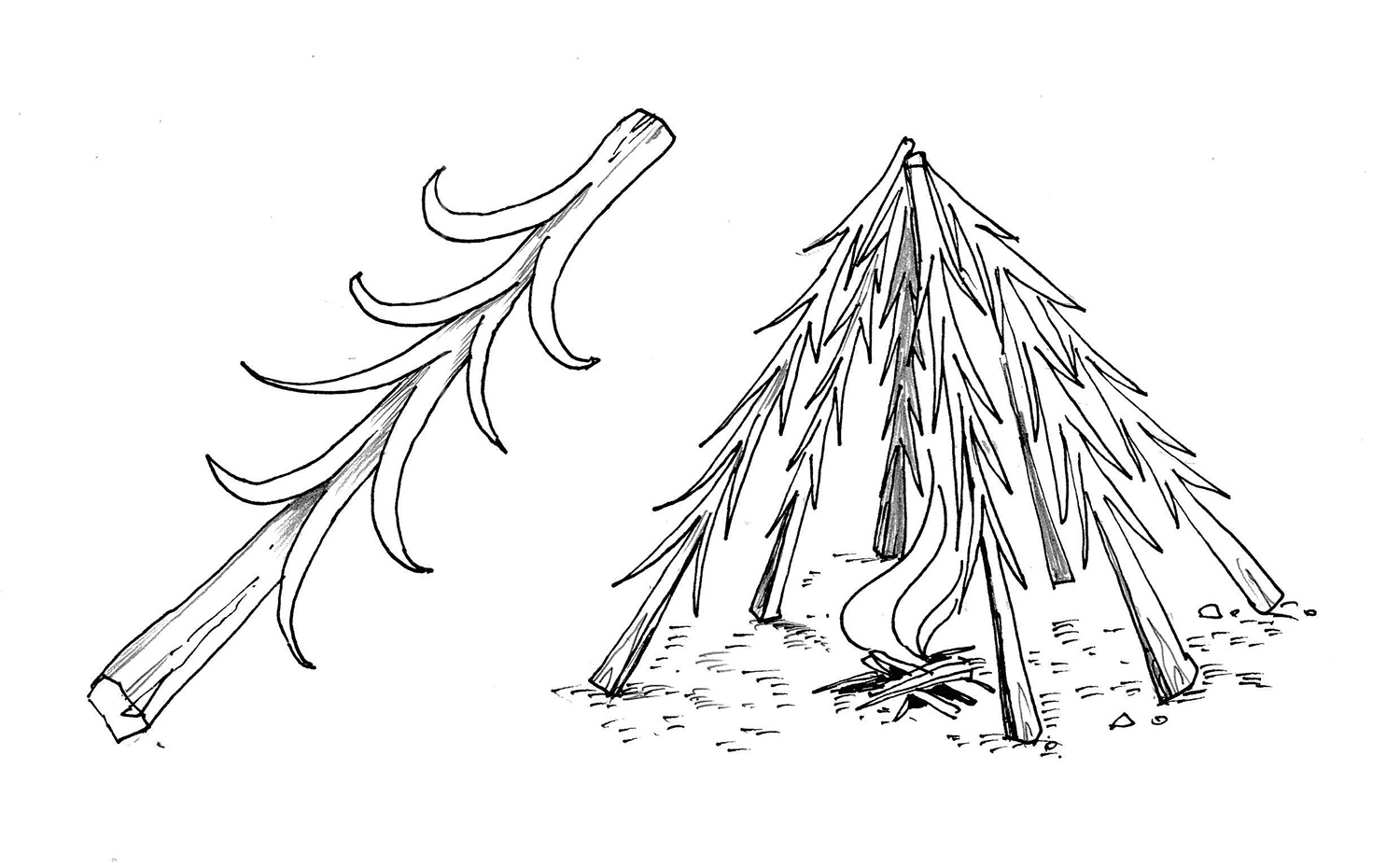

「ロウソク」と呼ばれる焚き付け用の焚き火。アルセニエフのメモによれば、デルスは焚火の前に座りながら、いつも枝をナイフで削いで、図のような薪を作り、火を起こすときや、火を大きくしたいときに使っていたそうだ。

「小屋」と呼ばれている焚き火。高く炎が上がるが鎮火も早い。周囲を明るくさせたいときや、動物を追い払うときなどに利用する。

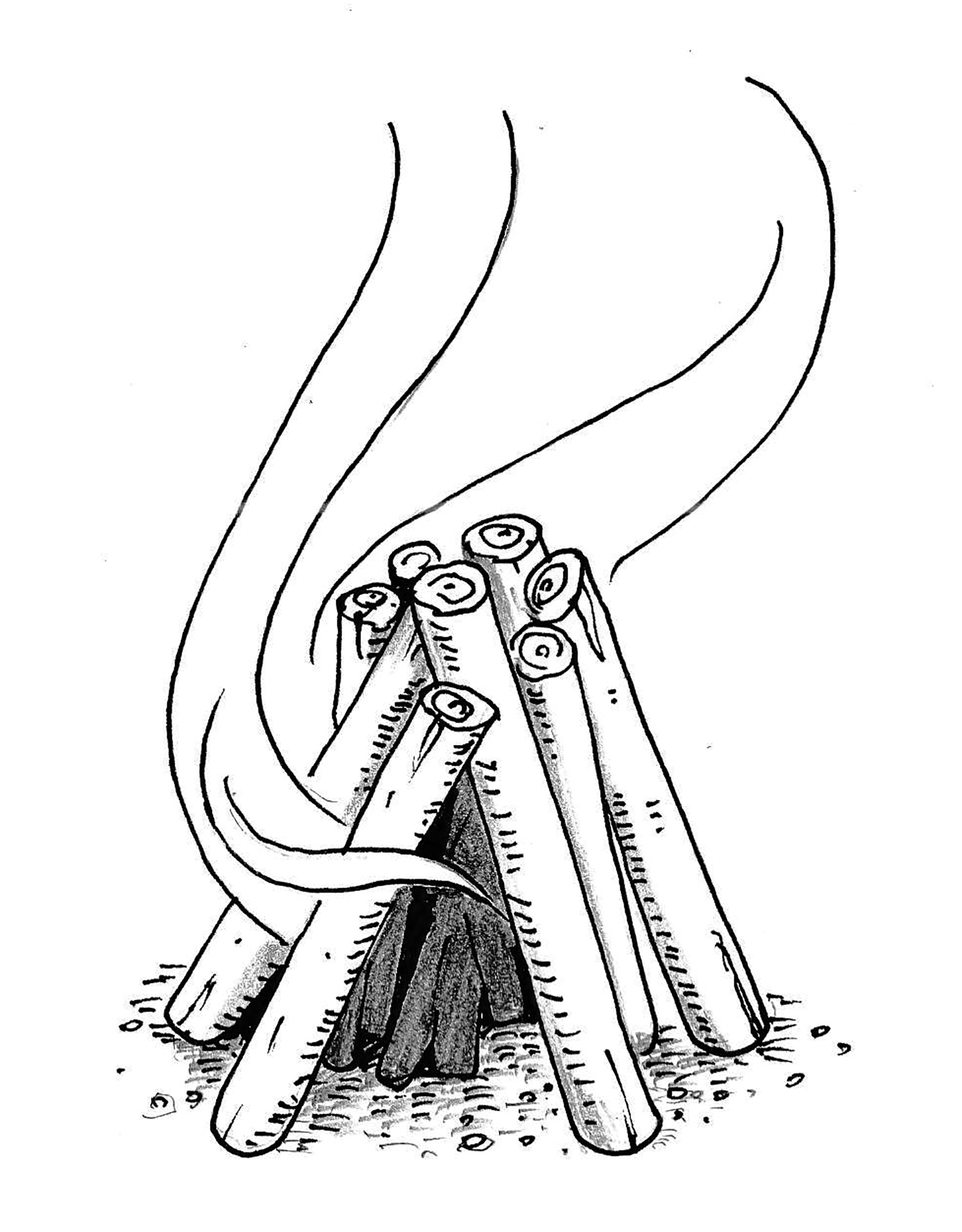

「星」と呼ばれている焚き火。火を長時間維持するのに適し、つねに薪をくべなくてもすむ組み方。

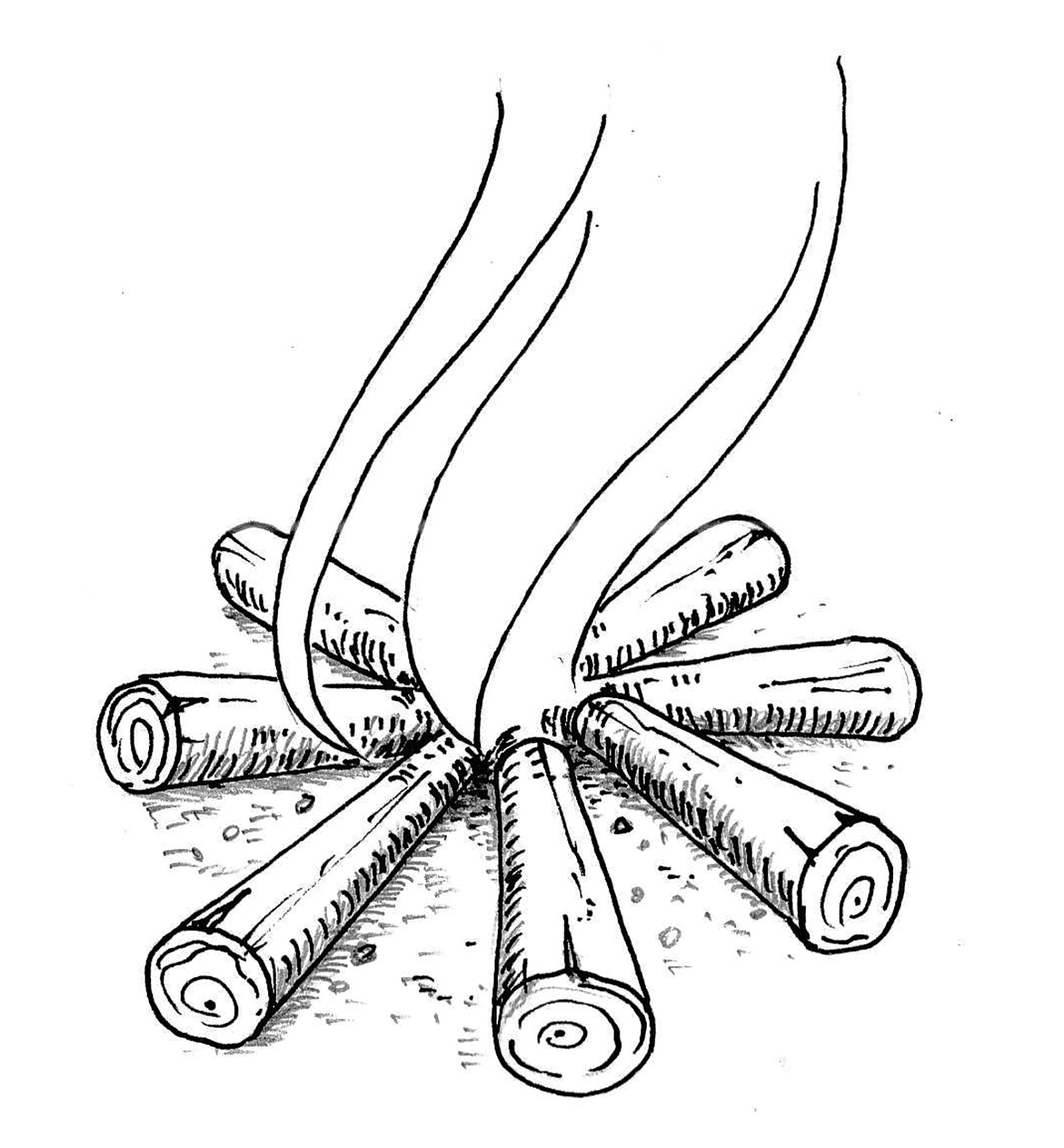

「タイガ」と呼ばれている焚き火。長時間燃えて、多くの炭を出す。猟師達が冬場に利用する方法で、体を温めたり、とくに衣服を乾かすときに利用する。

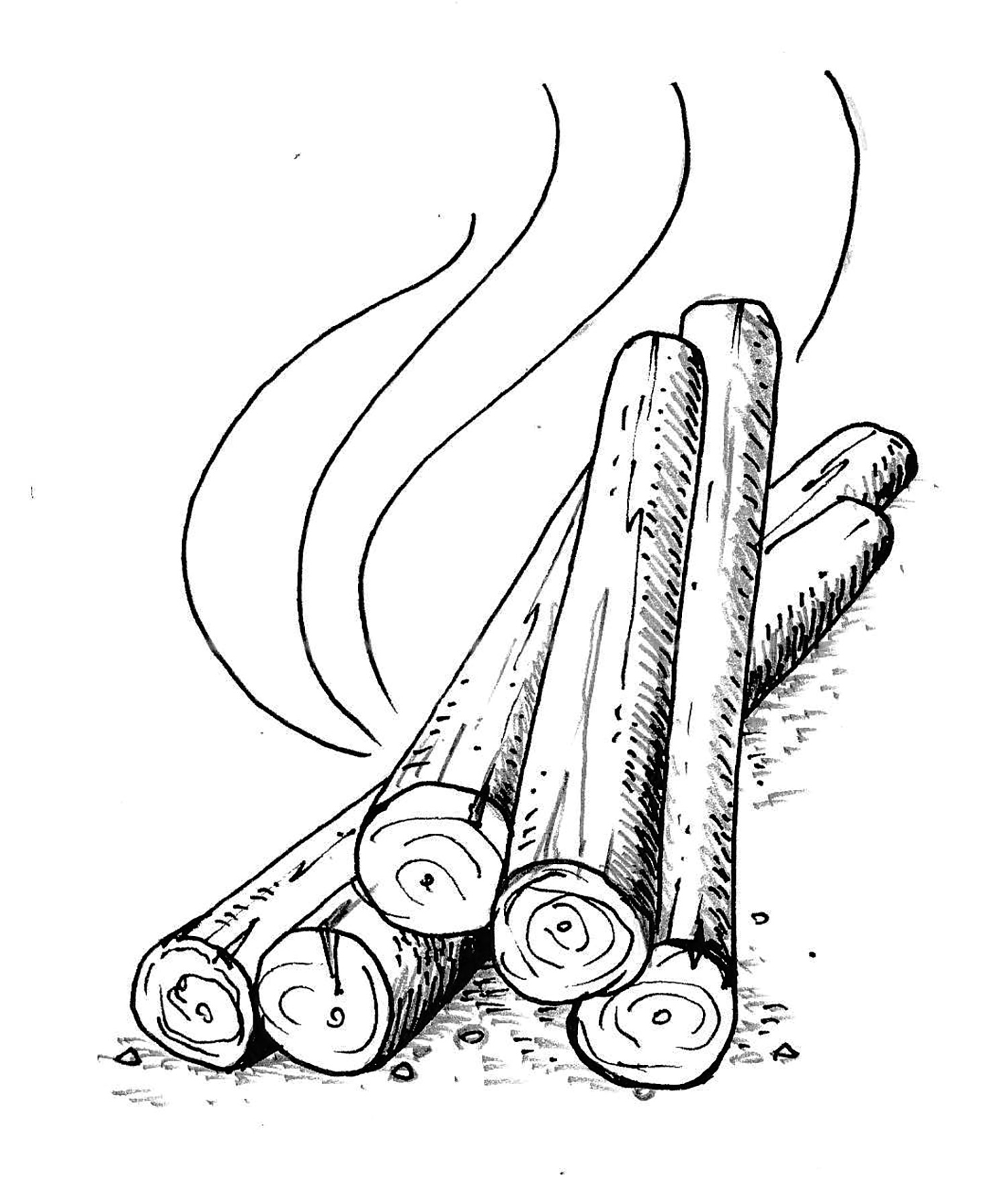

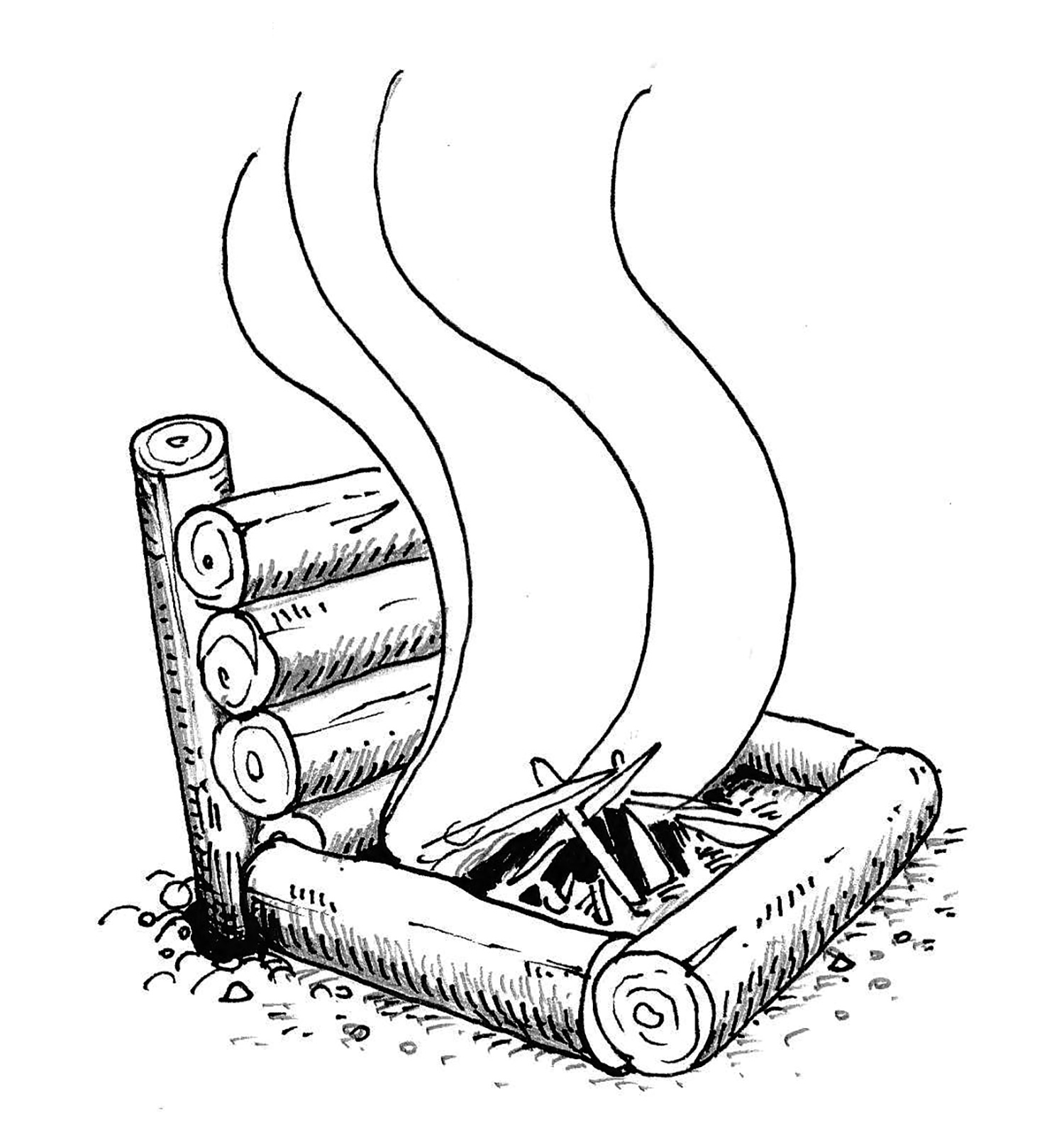

「アメリカの暖炉」と呼ばれている焚き火。文字通り暖をとるために適した組み方。

「ポリネシア」と呼ばれている焚き火。土を掘って炉を作り、薪を縦に入れて燃やす方法で、雨が降っているときに有効な組み方。炭と灰がたくさん取れ、調理などにも向く。

シベリアの冬の焚き火で、もっともポピュラーなのが、太い丸太2本を使う「ノディア」と呼ばれる薪の組み方。冬はマイナス30~40度Cが日常のシベリア。ヤワな焚き火ですむはずがない。

「ノディア」は2本の丸太を重ね、クサビで丸太と丸太の間に隙間をもたせ、その隙間を火床にして燃すスタイル。

寒冷地の野営で長時間、朝まで火をもたせるために猟師の間で広まったシベリア伝統の焚き火「ノディア」。最近は3本丸太バージョンもある。

ノディアで料理。(写真/茶山浩)

焚き火を挟んで夕食をとるアルセーニエフとデルス。アルセーニエフが食べ残した肉片を焚き火の中に放り込むと、デルスが急いで焚き火の中からその肉を取り出し怒りの声を上げる。

「なぜあなたは肉を火の中に投げ入れる? ここにはアナグマが来る。カラスやネズミ、アリも来る。タイガには色々な人がいる」

その言葉を受けてアルセーニエフは後にこう記録の中に収めている。

「デルスは猟師である。だからこそ生き物を無駄にしない。彼は人間だけでなく、たとえそれがアリと同じぐらい小さな生き物だとしても、ここにいるすべての命とともにタイガ(針葉樹林帯の森)を愛し、助け合い、生きようとしている」

次回は、「シベリア伝説のハンター、デルス・ウザラに学ぶ自然暮らし・住居編」です。お楽しみに!

かつてビキン川を旅したときの写真。目的地のウデヘ村まで2日間、この舟で旅をした。過酷だったな~。

ババリーナ裕子

かつてサハラ砂漠をラクダで旅し、ネパールでは裸ゾウの操縦をマスター。キューバの革命家の山でキャンプをし、その野性味あふれる旅を本誌で連載。世界中で迫力ある下ネタと、前代未聞のトラブルを巻き起こしながら、どんな窮地に陥ろうとも「あっかんべー」と「お尻ペンペン」だけで乗り越えてきたお気楽な旅人。現在は房総半島の海沿いで、自然暮らしを満喫している。執筆構成に『子どもをアウトドアでゲンキに育てる本』『忌野清志郎・サイクリングブルース』『旅する清志郎』など多数。