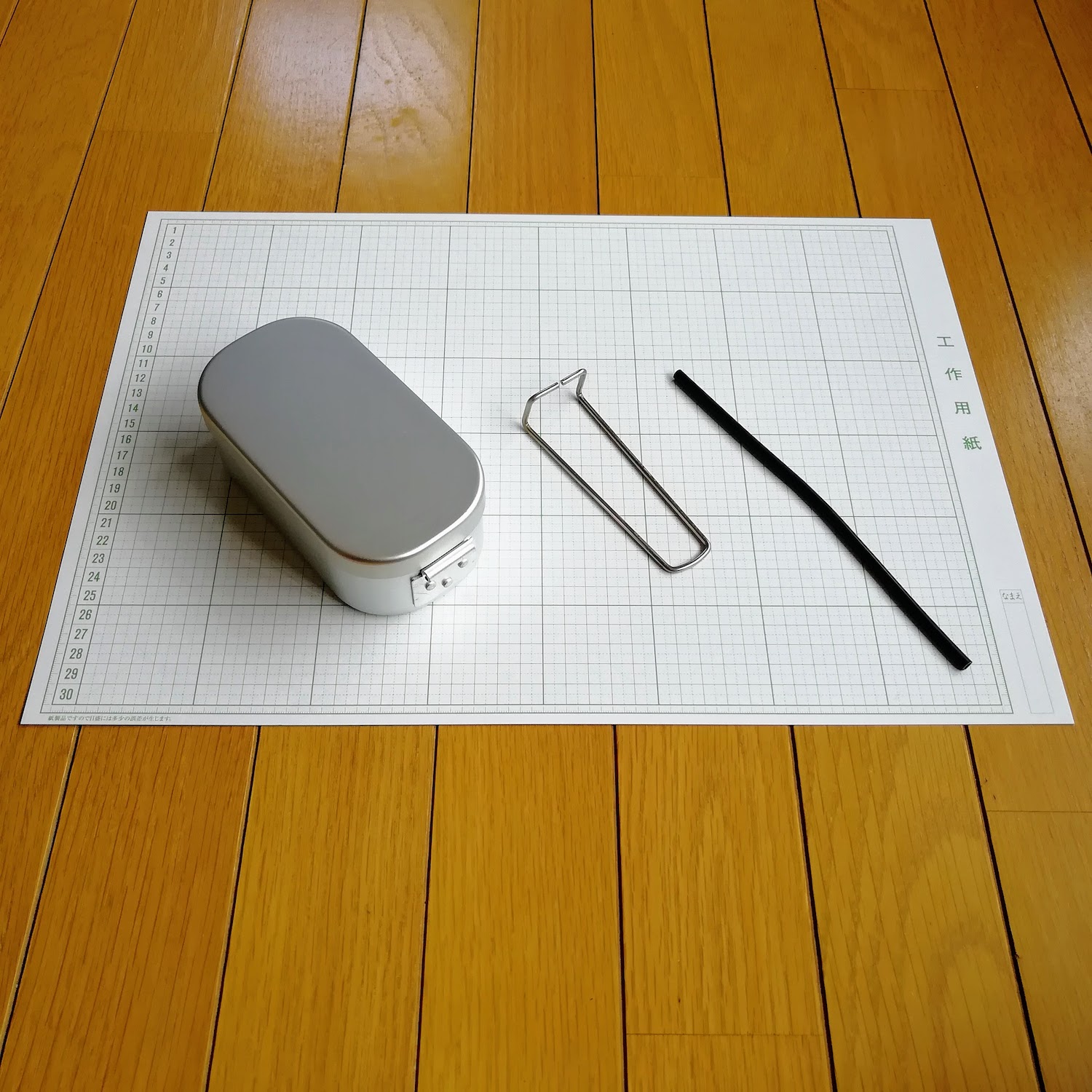

今話題のダイソーメスティンをいち早くカスタム!

今年の100円ショップはアウトドア用品がアツい!

トランギアが頂点に君臨するメスティン界に、突如として現れた期待の新人、ダイソーのメスティン。

500円という価格と、トランギアのメスティンにスタッキングできるサイズ感が魅力的です。

このままで使用してもいいのですが、どうせならちょっとだけカスタムして、自分だけのダイソーメスティンを作ってみたい…。

左がトランギアのメスティン。右がダイソーのメスティン。

ということで、メスティンのカスタムでは定番となっているハンドルカバーを、レザークラフトにて製作してみることにしました。

ハンドルカバー製作の工程

ハンドルカバーが完成するまでの様子を、写真とともにお伝えします。

作り方を詳しく説明すると非常に長くなってしまうので、見やすいように簡単に解説しています。

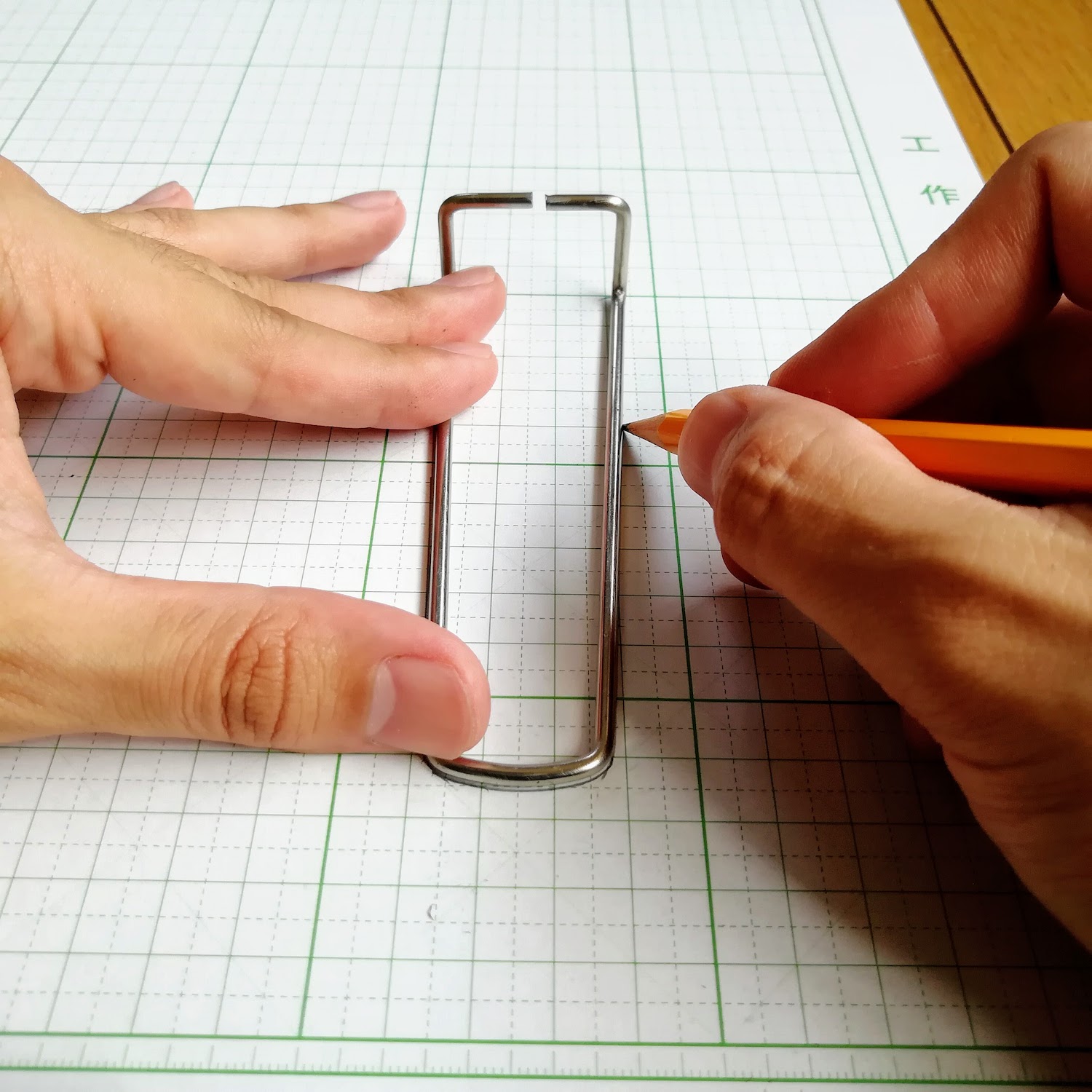

工程①:型紙を作る

ハンドルのゴムはねじりながらずらしていくと外れます。

まずはメスティンのハンドルを取り外し、黒いゴムのチューブを抜きます。

おおむね満足のいく仕上がりのダイソーメスティンですが、このゴムチューブがグニャグニャとしていて感触が良くないのと、ゴミがつきやすいのが気になっていました。

チューブを取り外したら、ハンドルを工作用紙に当てて線を引きます。

ハンドルがずれないようにしっかり押さえて線を引きます。

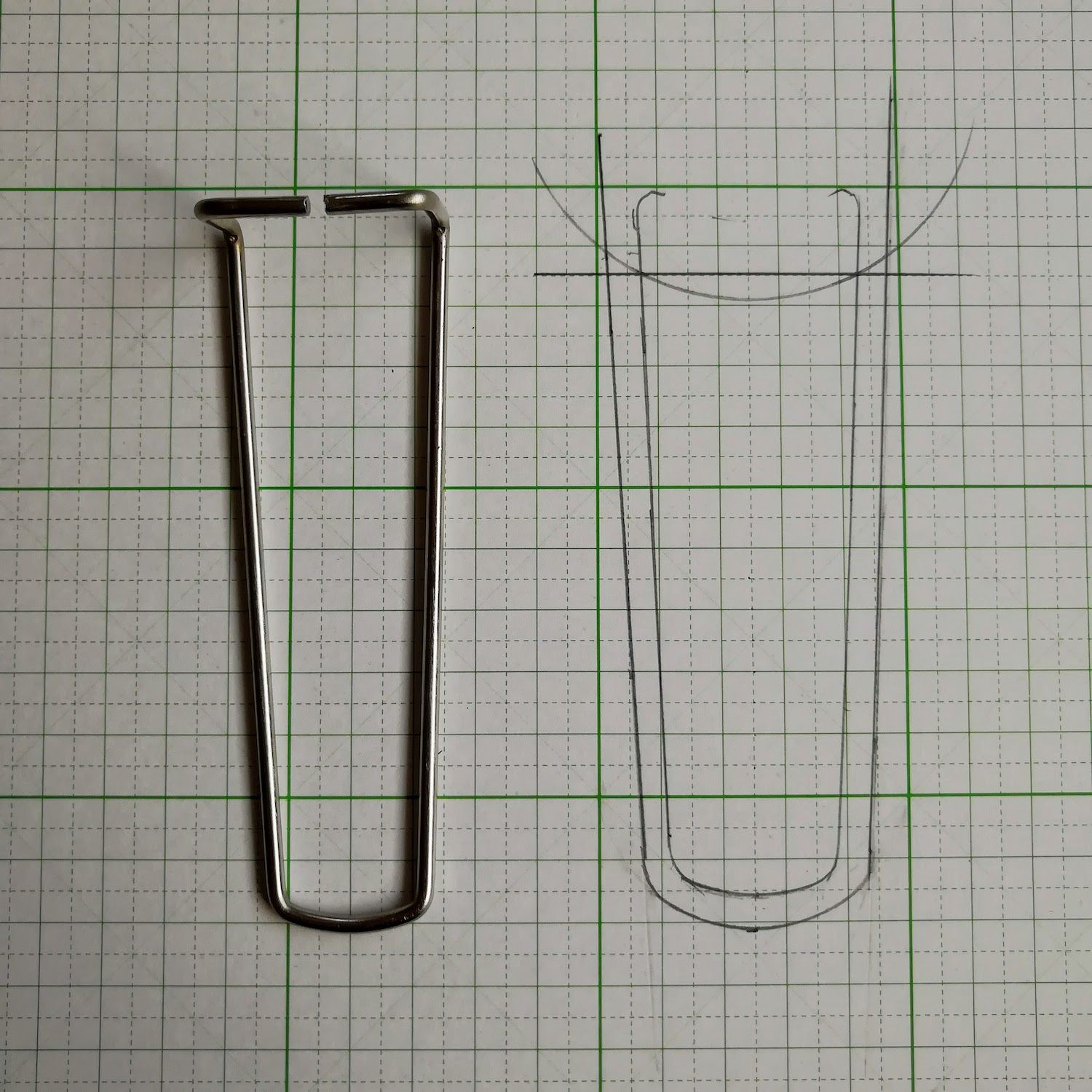

続いて、その線から外側に5mm間隔をあけ、さらに線を引きます。この線が工作用紙から型紙を切り取るラインです。

外側の線が切り取るラインです。上部にくびれを作るために、コンパスで線を追加しました。

線に沿って、ハサミやカッターで切り抜きます。

ハンドルに取り付けた時のイメージ。

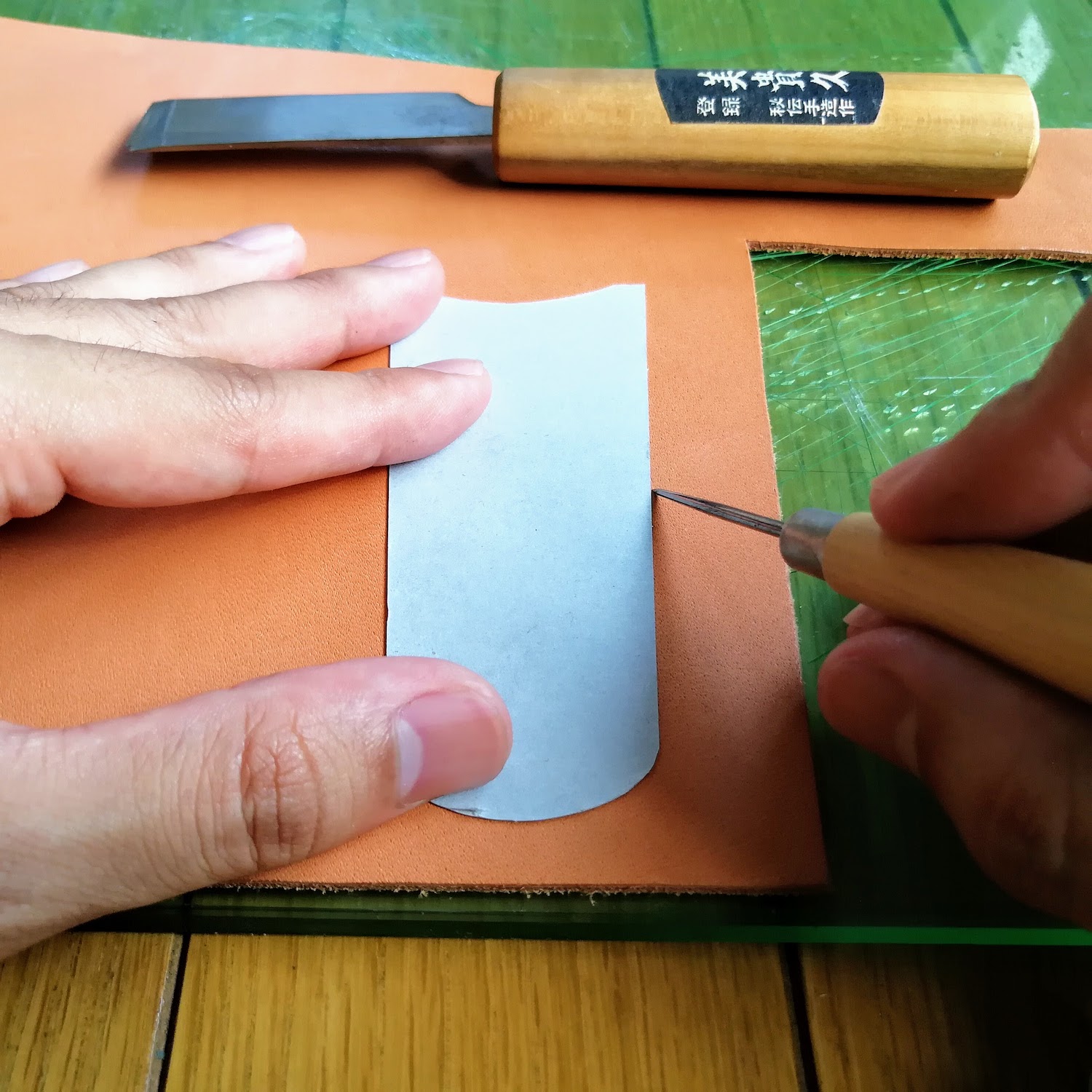

工程②:革を型紙の通りに2枚切り抜く

先端が尖っているものを斜めに当て、ひっかくように線を引いていきます。

工程①で切り抜いた型紙を革の銀面(ツルツルしている側)にあてがい、型紙に沿って革にキズをつけていきます。

型紙通りのキズがついたら、そのキズの通りに革を切り抜きます。革用の包丁というものもありますが、カッターナイフで大丈夫です。

あとからヤスリで整えるので、少しくらいであれば形がふぞろいでも大丈夫です。

工程③:2枚の革を接着する

塗りすぎないように、そしてはみ出さないように慎重に塗ります。

切り抜いた2枚の革に、革用の接着剤を塗布します。張り合わせた時に接着剤がはみ出ないように、革のフチから1mmほど間隔をあけるのがコツです。

接着剤を塗布したあと、5分経過してから2枚の皮を貼り合わせます。そしてゴムハンマーなどで叩いて圧着。

その状態で硬化するまで30分待ちます。

30分後。引っ張っても剥がれないくらい、しっかり接着されています。

この時点でずれいている場所があったら、ヤスリで削って形を整えておきます。

工程④:縫うラインに溝を掘る

溝がずれないように慎重におこないます。

2枚の革を貼り合わせて30分経ったら、「ステッチングルーバー」という道具を使用し、これから糸で縫合するラインに溝を掘ります。

溝を掘ることで縫う場所がわかりやすくなるうえに、革から糸が出っ張らないのでほつれなどが起きにくくなります。

今回は革のフチから3mmのところを縫うので、表と裏の両面とも、そのラインに溝を掘っていきます。

ずれることなく綺麗に溝が掘れました。

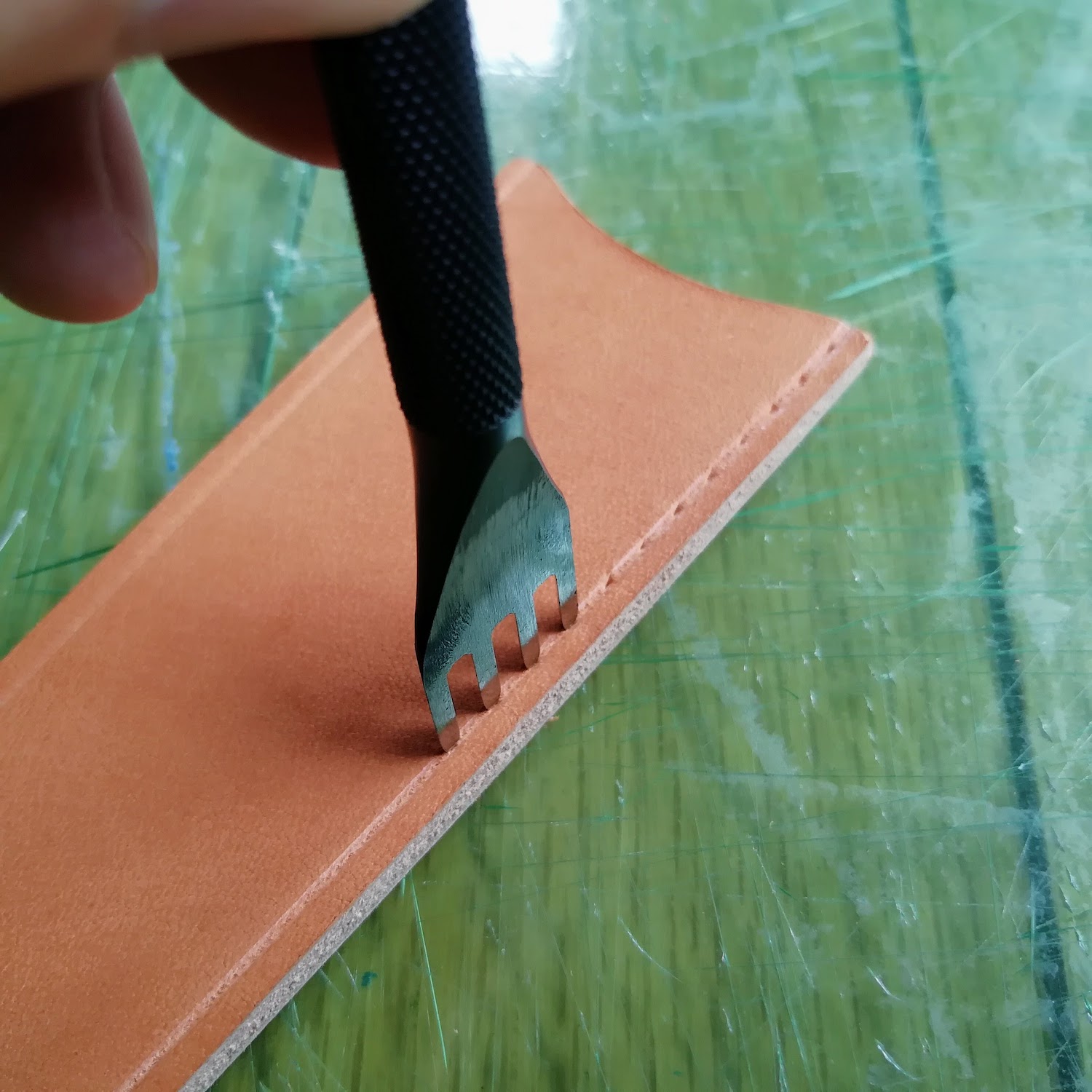

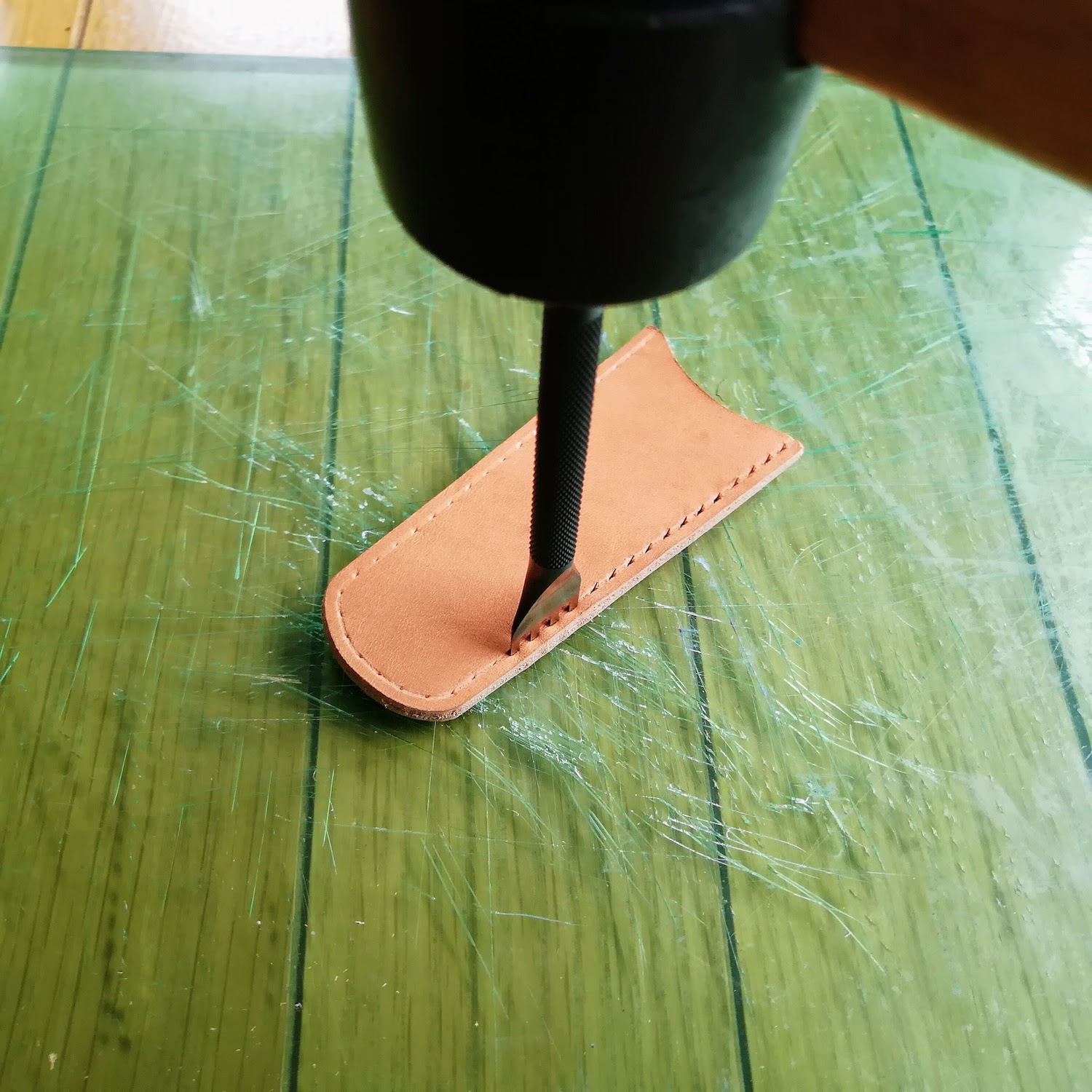

工程⑤:針を通す穴を開ける

最初から穴をあけずに、菱目打ちを押し込んで目印をつけます。

続いて、「菱目打ち(ひしめうち)」という道具を使用して、針を通すための穴をあける工程になります。レザークラフトの場合は布を縫うのと違い、前もって穴を開けておきます。

先ほど掘った溝に沿って穴をあけていくのですが、いきなり突き刺してはいけません。まずは菱目打ちを革にグッと押し当てて、点線を引いたような目印をつけていきます。

コンマレベルの微調整をしながら、目印をつけました。

カーブや縫い終わりの部分の間隔を微調整しながら目印をつけ終わったら、今度は本当に穴を開けていきます。

先ほどつけた目印にふたたび菱目打ちを当て、垂直になるようにしっかり保持。斜めにならないように気をつけながらハンマーで叩きます。

菱目打ちが垂直でないと、裏側の縫い目がずれてしまいます。

穴をあけ終わりました。おおむね良い感じです。

この工程を失敗せずに完了したら、勝ったも同然です。

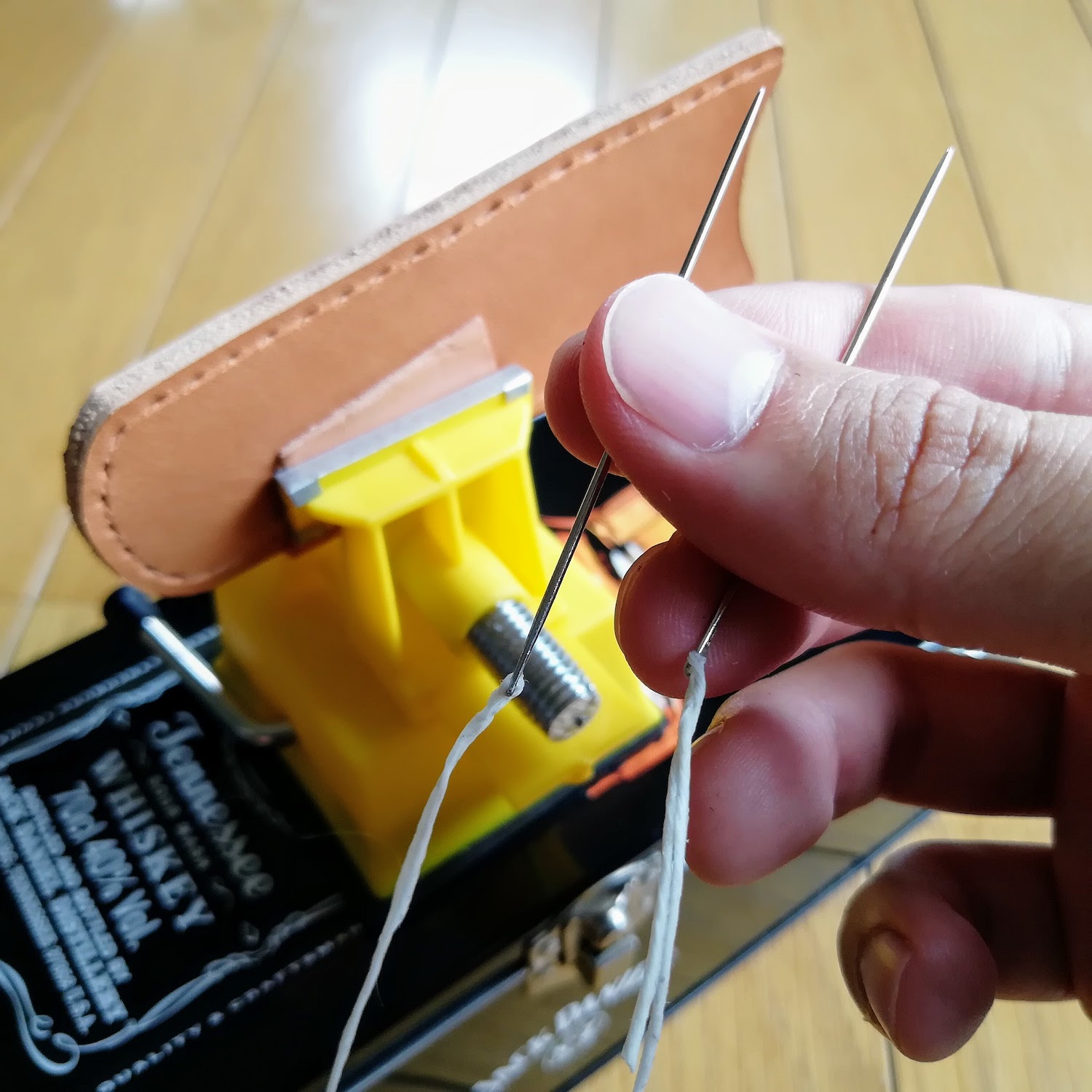

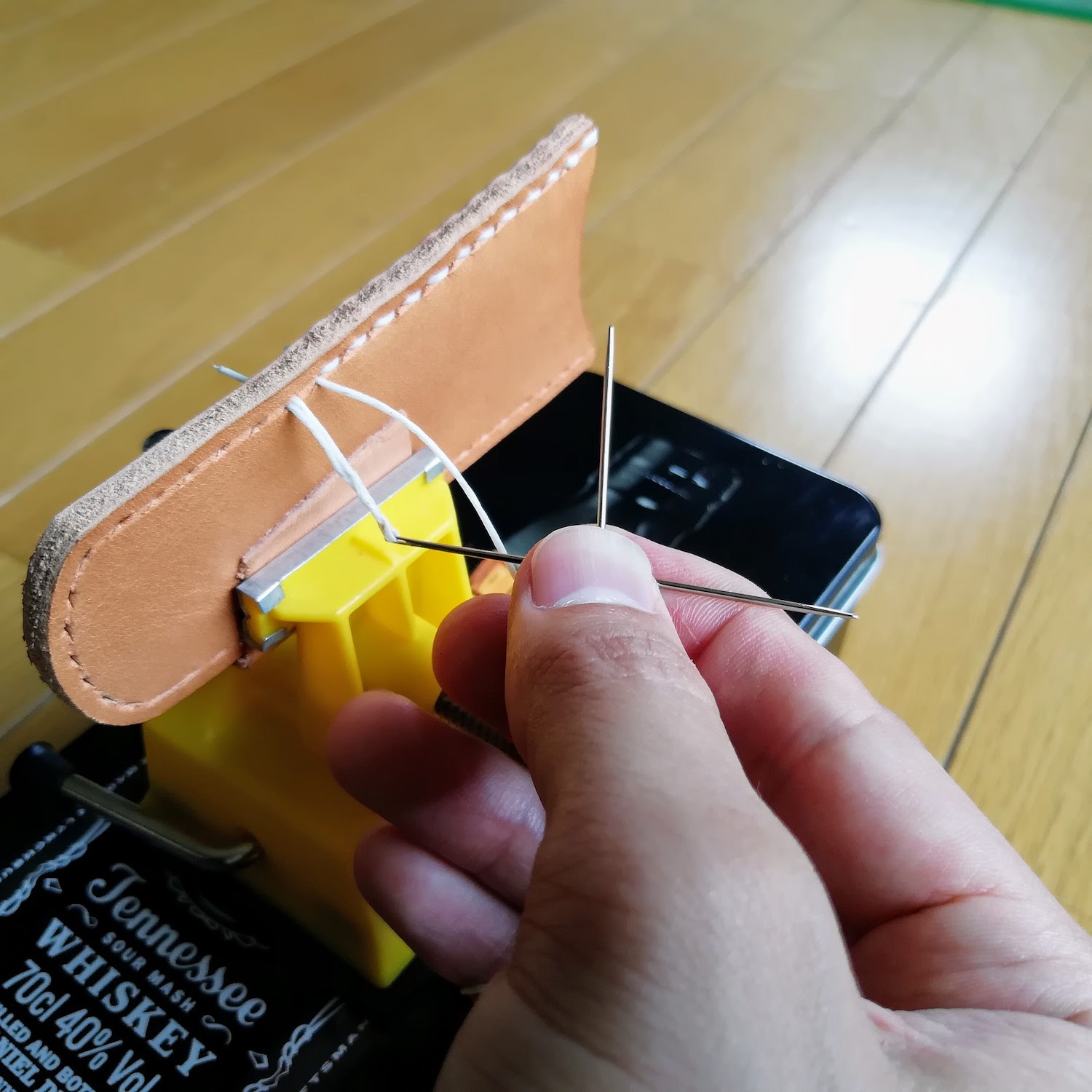

工程⑥:革を縫合する

レザークラフトでは、針を2本使用します。

いよいよレザークラフトの花形ともいえる工程、革の縫合です。縫う部分の4倍の長さに糸(ロウビキ糸)をカットし、両端に針を通します。

端から2つ目の穴に針を通し、まずは革のフチの部分に向かって縫い進めます。そしてフチを2回ループ。これは強度を出すためにおこないます。

一番外側の穴から革のフチまでを、2回ループしています。

そこからは逆方向にチクチクと縫い進めていきます。

強く引き締めながら、かつ革が歪まないように縫っていきます。

そして反対側に到達したら、最初と同じようにフチを2回ループ。そこから穴1つ戻って、糸を処理します。

今回は縫い終わりの糸を短くカットし、ライターであぶるという簡単な方法で糸の処理をおこないました。

革を焼いてしまわないように注意して、縫い終わりの部分を火であぶります。

これで縫合は完了です。

大きな曲がりなどなく、まあまあ綺麗に縫うことができました。

工程⑦:ニーフットオイルを塗り込む

ムラにならないように少しずつ塗ります。

「ニーフットオイル」とは、牛の足からとった油のことです。サラダ油のようにサラサラしています。

これを革に塗り込むことで油分が補給され、しなやかになり、綺麗にエージングするようになります。

塗り終わった状態。オイルを塗る前と比べると、かなり色が濃くなっています。

工程⑧:コバを綺麗に整えて完成

このフチの部分がコバ。ここを綺麗に整えると上質感が出ます。

ようやく大詰め。大事な仕上げの工程です。

「コバ」とは革の断面のことで、この部分が綺麗に処理されていると、見た目がグッと引き締まります。

目の細かいヤスリでコバを整え、「トコノール」という薬剤を塗っていきます。

トコノールは、革のボサボサしている部分を綺麗に整える薬剤です。使わなくても問題はありません。

そこから「コバ磨き」で磨いていきます。コバがなめらかになり、ツヤが出るまで念入りにおこないます。コバは丁寧に磨くほど仕上がりが良くなるので、やりがいがある作業です。

無心になって磨きます。右手に持っているのが「コバ磨き」。

満足できる状態までコバが綺麗になったら完成。

しっかり角が立った、綺麗なコバになりました。

メスティンにハンドルを取り付けて、完成したハンドルカバーを取り付けてみます。

寸分の狂いもなくジャストフィットしました。

もし狭くて入らないようであれば、革を水で濡らすと伸びて入るようになることもあります。

道具さえあれば初心者でも簡単にできる!

なかなか良い雰囲気になりました。エージングが楽しみです。

今回製作したダイソーメスティンのハンドルカバーは、道具さえあれば、どなたでも簡単に作ることができます。

型紙作りから革の裁断、縫合など、レザークラフトの基礎的な技術のみで作れるので、入門としてもおすすめです。

ダイソーメスティンが手に入ったら、それを機会にレザークラフトを始めてみるのもいいのではないでしょうか。