キャンプの華である焚き火をDIYでもっと楽しく!

焚き火はキャンプの醍醐味。海辺での焚き火は最高です。 ※焚き火をしても問題ない場所で楽しみましょう。

キャンプを楽しむうえで重要なポジションをつとめる焚き火台。近頃はキャンプがブームとなっていることもあってか、各メーカーから新製品が続々と発売されています。

しかしそのような既製品ではなく、自作した焚き火台をフィールドに持ち込んで使用するのもまた一興。既製品ほどカッコよくも機能的でもないとしても、自らの手で生み出した道具には強い愛着がわきます。そこがDIYの良いところでしょう。

ということで今回は、100円ショップのダイソーで販売されている製品をメイン素材として、簡単に焚き火台を製作する方法をお伝えします。焚き火台を自作する方法は無限にあると思いますが、そのなかでもできるだけ低予算で製作するための方法としてご覧ください。

焚き火台の素材

熱に強い素材で作られているものだけをチョイス。

- ステンレスボウル(内径30cm) ・・・1個

- ポール(鉄製、長さ25cm)・・・3本

- ステンレスネジ(M6×2.5cm)、ナット、ワッシャー・・・3セット

製作には各種工具も必要になりますが、焚き火台の素材として使用するのはたったこれだけ。ポールには長さを調整するためのネジが最初から組み付けられているのですが、このネジは不要なので取り外しておきます。

ネジになっているので回すだけで取り外せます。ネジのサイズはM6です。

ステンレスボウルが薪を燃やす本体で、鉄製のポールが焚き火台の脚になります。3本の脚で自立させる構想です。メインの素材であるステンレスボウルとポールはダイソーで手に入りますが、ステンレスネジはダイソーで取り扱っていなかったのでホームセンターで購入しました。

素材の合計金額は税抜きで900円です。

使用した工具など

電動ドライバー以外は、100円ショップでも手に入るものばかりです。

- 電動ドライバー

- A4コピー用紙

- 定規

- コンパス

- マジック

- ハサミ

- テープ

- キリ

- ドリルビット(2mm・6mm)

- ヤスリ

- プラスドライバー

- モンキーレンチ

今回の焚き火台の製作には、ステンレスボウルに穴を開ける作業が含まれます。そのため電動ドライバーは必須です。また、電動ドリルに取り付けるドリルビットは金属用のものを選ばなくてはなりません。

木材用と金属用で分けて販売されているので、新たに購入する場合には注意しましょう。

焚き火台の作り方

ここからは焚き火台の作り方を解説していきます。これを参考にして焚き火台を自作される方は、安全には十分に配慮して作業をおこなってください。

作り方①:ステンレスボウルにマーキングする

円状の段差の部分にコンパスの針を当ててラインを引きます。

まず最初にステンレスボウルを裏返し、コンパスを使用して底の中心にマーキングをします。円の形にくぼんでいる部分を利用して2本の直線を引き、その直線が交わるポイントが底の中心です。続いて脚を取り付ける場所を決め、その場所にもマーキングをします。

脚を取り付ける場所は重要です。よく考えて決めなくてはなりません。

ステンレスボウルの球面の部分に脚を取り付けるので、取り付ける場所によって安定性に大きく影響します。完成品を地面に置いたとき、脚の角度が急すぎるとステンレスボウルを支える脚の幅が狭くなって不安定に。

逆に脚の角度が小さすぎると、ステンレスボウルから地面までの距離が近くなり、地面が焼けてしまう可能性があります。それらの点をしっかり考慮して、脚の取り付け場所を決めなければなりません。

作り方②:正三角形の型紙を作る

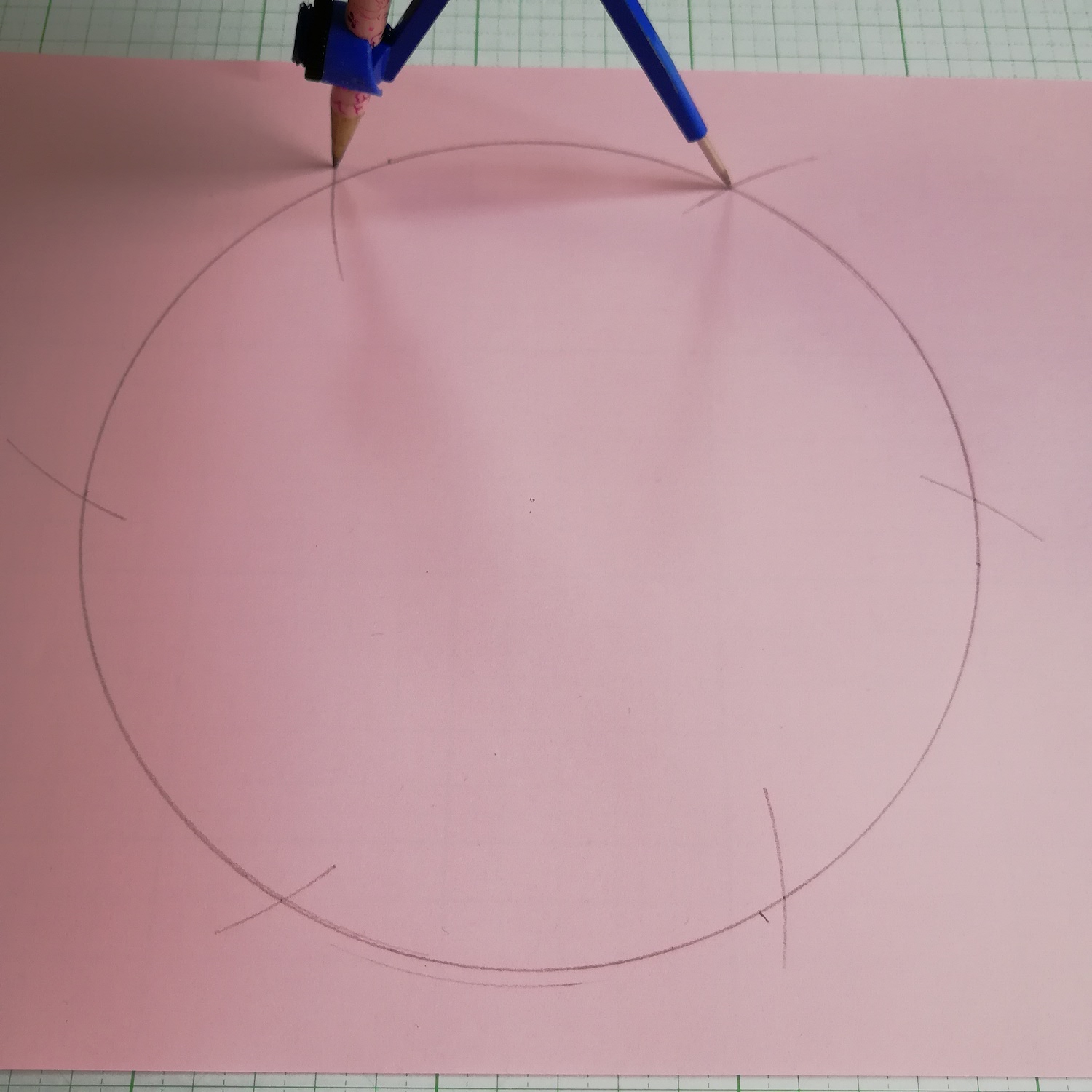

2つのマーキングの幅に、コンパスの幅を合わせます。

この工程は、3本の脚を正確な位置に取り付けるために必要な工程です。まずは底の中心のマーキングにコンパスの針が、脚を取り付ける場所のマーキングにコンパスの鉛筆が当たるように、コンパスの幅を調整。

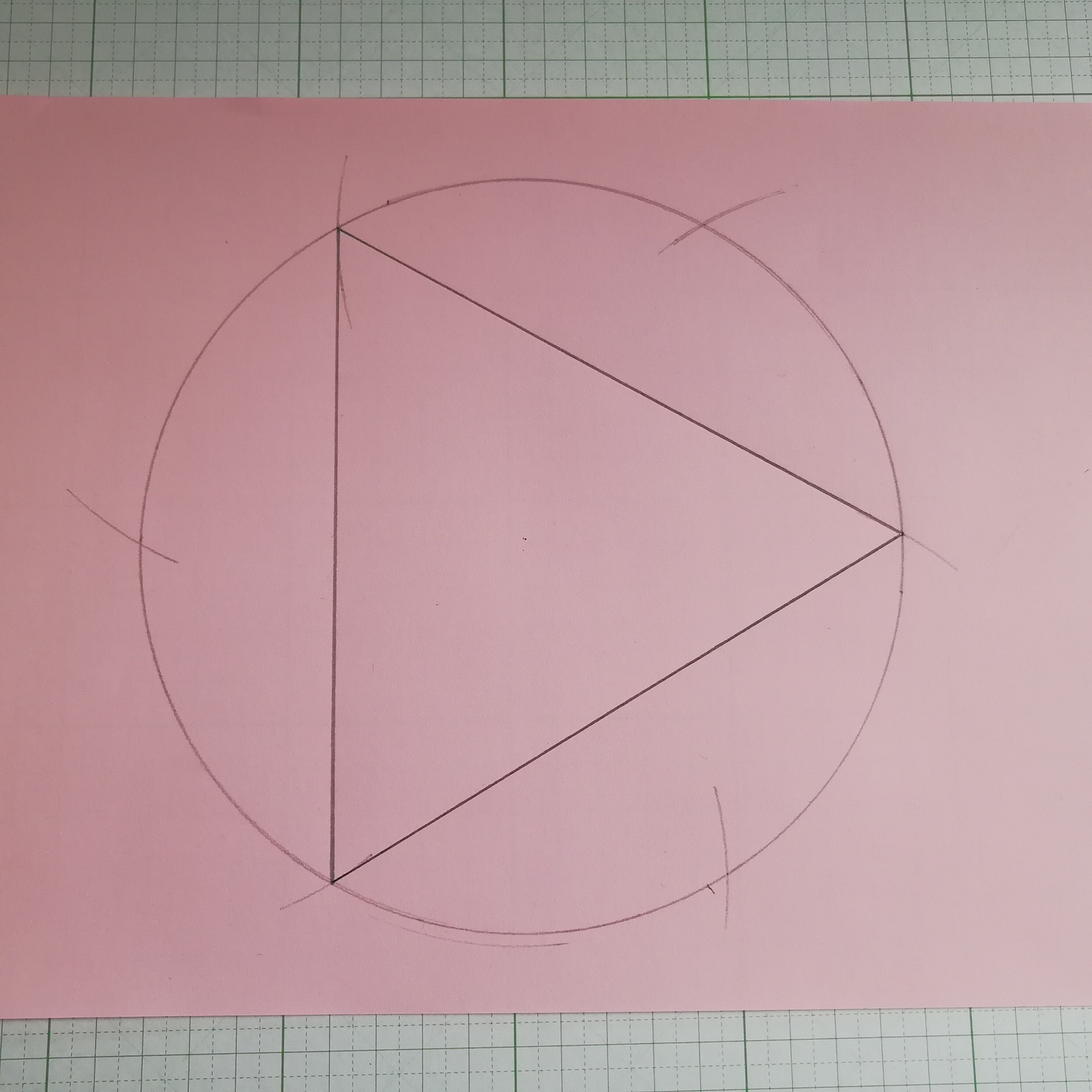

続いて、コピー用紙に正三角形を描いていきます。これもコンパスを使用すると簡単です。先ほど調整した幅を変えずに円を描きます。円を描いてからもコンパスの幅はそのままにしておき、円のライン上のどこかにコンパスの針を当て、下の画像のように印をつけていきます。

コンパスの幅を変えてはいけません。

ちょうど1周したときには、ラインが交差するポイントが6個できています。これをすべてつなげると正六角形になるのですが、1個飛ばしてラインを引くと正三角形に。

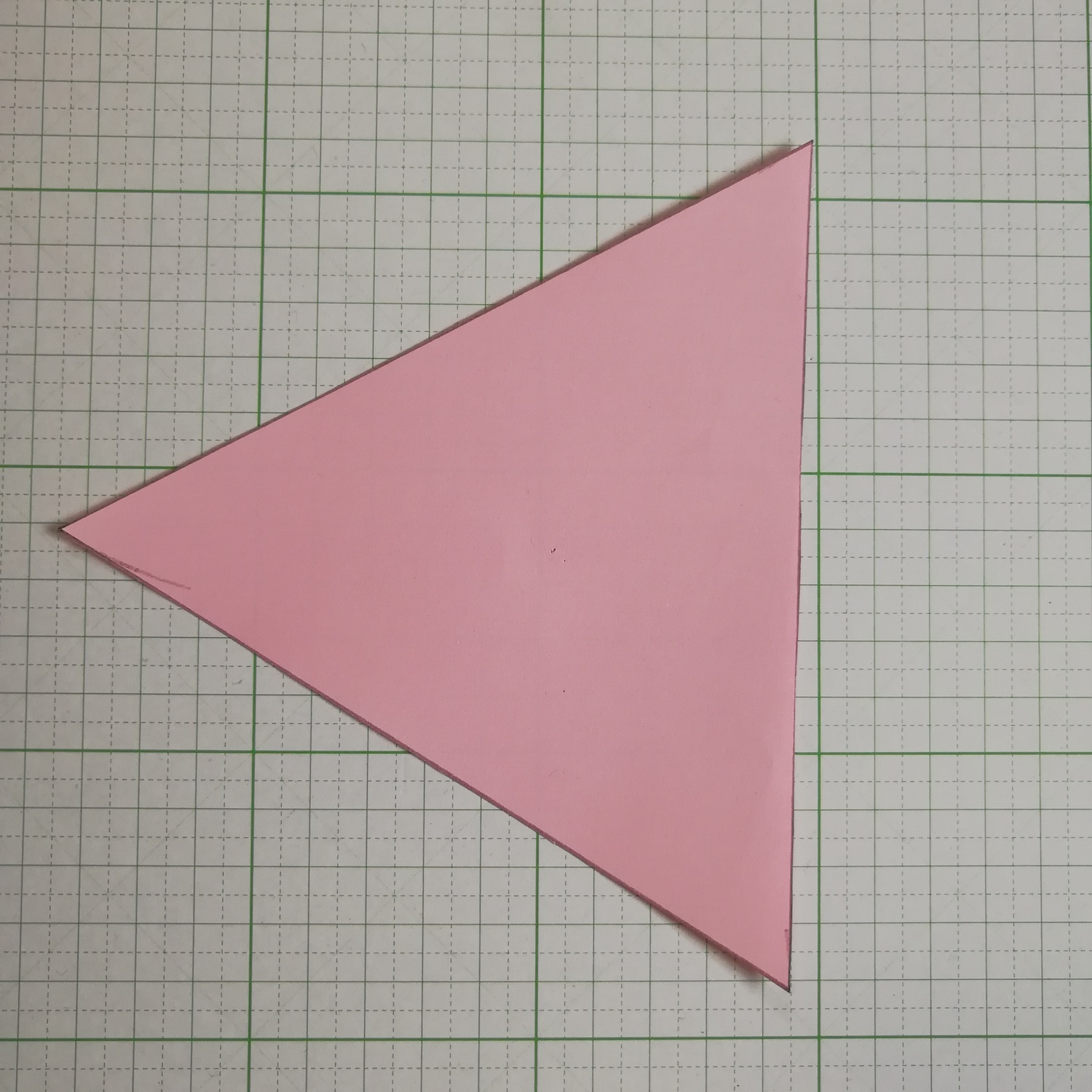

正三角形ができました。中心にコンパスの針の跡が残っていることが重要なポイントです。

正三角形を描き終わったら、ハサミで切り取ります。

頂点の部分がずれないよう慎重に切り抜きましょう。

これで3本の足の場所の取り付け場所を正確に知るために必要な、正三角形の型紙が完成しました。

作り方③:足の取り付け場所にマーキングをする

ステンレスボウルの中心と正三角形の中心を一致させることで、脚を取り付ける正確な位置がわかります。

正三角形の型紙の中心にコンパスの針を刺し、ステンレスボウルの底の中心のマーキングに当てます。そのまま正三角形の紙をテープで固定。そしてそれぞれの頂点にマジックでマーキングをします。

正三角形の頂点が、マーキングをする位置を示しています。

このマーキングの場所が、脚を取り付ける場所になります。

作り方④:マーキングの場所に小さい穴を開ける

まずは小さなくぼみを作ります。球面に穴をあけるためには必要な作業です。

穴をあける前に、キリなどの尖ったもので小さなくぼみを作ります。これはドリルの先端が逃げないようにするためです。そして最初から大きな穴をあけようとすると失敗しやすいので、先に2mmのドリルで小さい穴をあけます。

ステンレスは固いので、ドリルを強めに押し込みながら回転させます。

ステンレスボウルの球面に穴をあけるので、平面に穴をあけるよりもドリルが滑りやすいので要注意。実際に作業をする際にはステンレスボウルをしっかり固定し、安全のために手袋を着用しておこなう必要があります。軍手はドリルに巻き込まれる恐れがあるのでNGです。革手袋や丈夫な樹脂製の手袋を選びましょう。

作り方⑤:6mmのドリルで穴を広げる

2mmのドリルであけた穴を、6mmのドリルで広げます。

脚となるポールはM6のネジを使用してステンレスボウルに固定するため、M6のネジがちょうどはまる6mmの穴をドリルであけます。あらかじめ小さい穴をあけているので、6mmの穴あけは簡単です。

6mmの穴があいた状態。このままでは手を切ってしまうので、しっかり処理します。

穴をあけると裏側にバリが出るので、手を切らないようにヤスリで整えます。この作業も怪我をしないように手袋を着用しておこないましょう。

作り方⑥:足を3本取り付けて完成

ステンレスボウルの内側からネジを挿入しています。

穴を3つあけ終わったら、あとはパーツを組み立てるだけです。穴の内側からネジを通し、外側からワッシャーとナットをはめます。

そしてプラスドライバーでネジを固定しながら、モンキーレンチでナットをしっかり締め付け。外側に飛び出ているネジにポールを当て、クルクルと回して取り付けます。

もともとネジのパーツがついていた場所を利用します。

このようにして3本の脚の取り付けが終わったら、焚き火台の完成です。

3本脚ですが、グラつくことなく安定しています。

ステンレスボウルに穴をあけるのに少しだけ手間がかかりますが、それ以外はとくに難易度が高い作業はありません。持ち運ぶ際には脚を取り外してゴムキャップを装着することで、ネジがほかのキャンプ用品を傷つける心配がなくなります。

これで持ち運びも安心です。このパーツはホームセンターで販売されています。

少ない予算で挑戦できるお手軽DIY

燃えやすい松ぼっくりをたくさん使用して、耐熱性を確認。すべて燃え尽きたあとも、変形はまったくありませんでした。

完成した焚き火台を外に持ち出して使用してみました。どっしりと安定していて、地面との距離も十分に確保できています。底に穴がないので、灰が下に落ちることもありません。

また、ほかの製品と組み合わせることでさらに便利になります。焼き網を乗せればバーベキューコンロとして使用でき、水切り用の網を乗せるとケトルやクッカーを置くことが可能です。(※大きい鍋やダッチオーブンなどの重量物は危険なので乗せないでください。)

ケトルやクッカーの樹脂パーツが溶けないように、火力には注意する必要があります。

構造がシンプルなだけに様々なスタイルで使用できるのが、今回自作した焚き火台の良いところでしょう。そして自作した焚き火台での焚き火は、既製品を使用するのとはまた違った楽しさがあります。

オリジナルの焚き火台でキャンプを楽しみたい方は、ぜひ挑戦してみてください。

そして自作する際には、高温にさらしても変形しない素材選び、実際の使用において無理のない設計、作業中の安全に最大限配慮して取り組みましょう。