木をアンティークな風合いに染めてみよう

新品の木製品をアンティークな風合いに加工したい!そう思うことはありませんか?でも塗装ははげてしまうし、なんとなく嘘っぽくなってしまう…。

そんな時におすすめなのが、錆びた鉄と酢を使って木を着色する方法です。

色を乗せるのではなく、木に含まれている「タンニン」という成分と酢酸鉄を化学反応させることで着色するので、剥げたり色があせてしまうこともありません。

化学成分が苦手な体質の方にもおすすめの「鉄染め」を紹介します。

材料

- お好きな木製品

- スチールウール(錆びた鉄製品でも可)

- 酢

- ビン

木製品は塗装等が施されていない物を使ってください。木によって染まりやすい・染まりにくいものがあります(後述します)。

スチールウールは洗剤などがついていないものを選んでください。

お酢はどんな種類のものでも構いません。穀物酢、米酢、氷酢酸を薄めたものなど、酢ならなんでも大丈夫です。

ビンはガラスやホウロウなど酸に強いものを使ってください。金属製の蓋がついていたりすると、錆びてしまうので注意。

作り方

スチールウールを酢に漬け込んでいるところ。

鉄媒染液を作ります。スチールウールと酢をビンに入れ、1〜2日ほど置いておきます。

鉄と酢が反応する過程で水素が発生するため、瓶の蓋は密閉せず、必ず空気が逃げるようにしておいてください。密閉すると爆発する危険があります。火気も近づけないようにしてください。

もし濃い色で染めたい場合は、スチールウールを増やし、2週間ほど置いておきましょう。液が真っ黒になり、錆びた鉄のにおいがしてくるまで熟成させると、よりしっかり染まります。

コーヒーフィルターでこしました。

できた媒染液を布やコーヒーフィルターなどでこします。これで媒染液ができました。

染めてみよう

白木の木箱。染める前。

実際にできた媒染液で木を染めてみます。

今回はセリアで購入した白木の木箱を使いました。

塗った瞬間は変化がありません。ここからだんだん変わっていきます。

ハケで媒染液を縫っていきます。

すぐには色が変わりませんが、液が乾くにつれてどんどん木の色が変わっていきます。

塗った瞬間は色の変化がわからないので、塗りすぎないように少しずつ塗り重ねてみてください。

上が媒染液を塗ったもの、下が塗っていないもの。

塗ってから15分後。アンティークな色合いに染まりました!

上が媒染液を塗ったもの、下が塗っていないもの。塗ったものはアンティークな風合いになっています。

底面。きれいな色に染まっています。

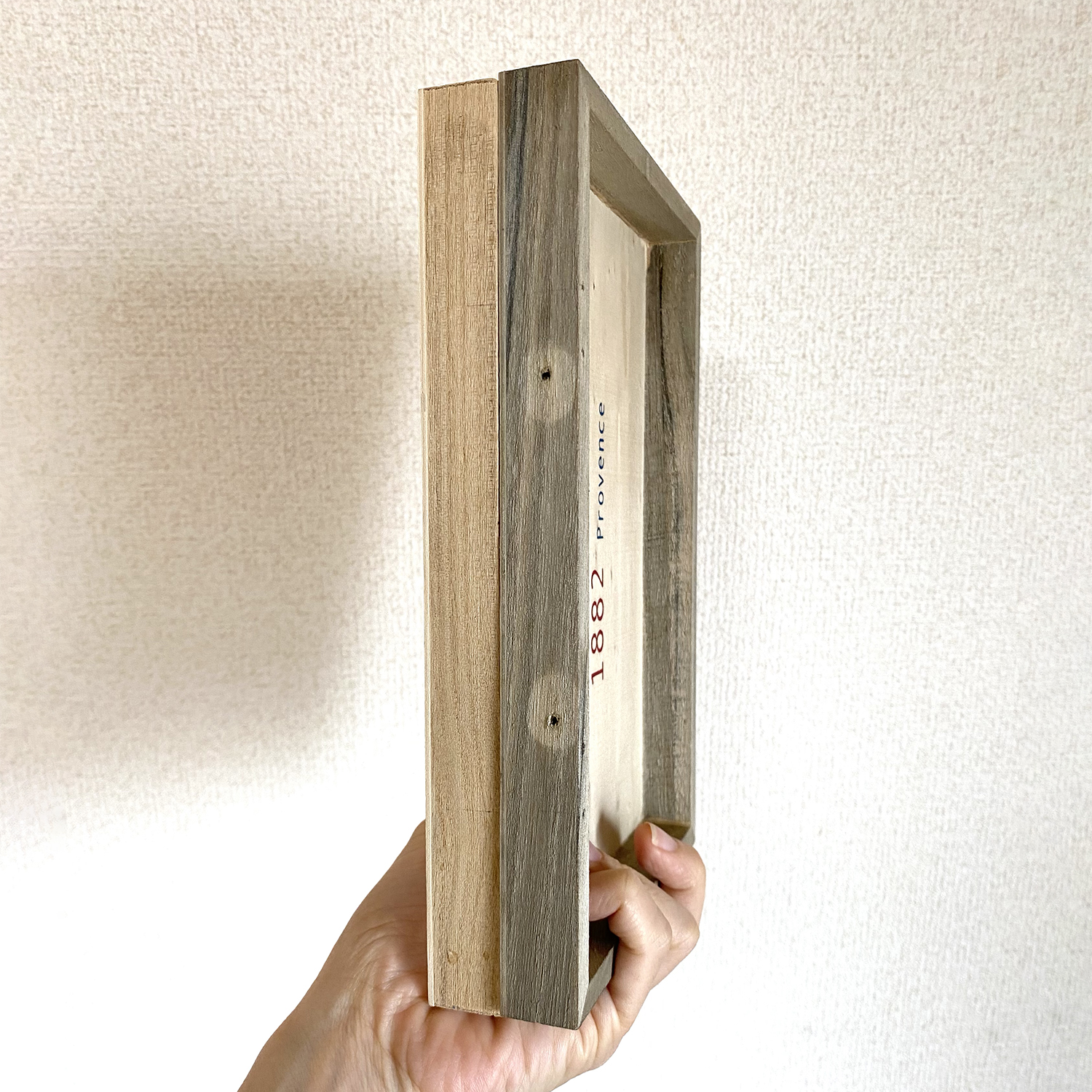

側面から見たところ。左が何も塗っていないもの、右が媒染液を塗ったもの。

サイドから見たところ。側面に使われている板はどうやら染まりやすい種類だったようで、全く違う色に染まっています。

染まりやすい木と染まりにくい木がある

鉄染めで木を染めると、染まりやすい木と染まりにくい木があります。

この鉄染めは、スチールウールと酢で作った「鉄酢酸」という成分が、植物の「タンニン」という成分と化学反応を起こして黒くなる性質を生かしたものです。

木材にはタンニンという成分が含まれているのですが、植物の種類によって多い・少ないがあり、それが染まりやすい・染まりにくいという反応に繋がってきます。

タモ、チェスナット、チェリー、シナ、スギ、SPF材の6種類の木材を同じ媒染液で染めてみました。

自宅にあった6種類の木材をそれぞれ染めてみました。チェスナットとチェリーはかなり濃く染まっているのが分かります。タモ、シナ、スギは中程度の染まり方。SPF材(2×4材)は薄くしか染まっていません。

先ほど染めた白木の木箱は、おそらく底板がSPF剤のようなマツの仲間の板、側面が杉の板だったと思われます。同じような白木でも、タンニンの含量によってかなり色の出方が異なります。

タンニンが多い樹種

- オーク

- チェスナット

- チェリー

- シナ

- スギ

- タモ

特にオーク、チェスナット、チェリーはタンニンの含量が多い木で、かなり濃く染まります。

色の調整をしたい場合は、焙煎液を薄めたりして調整してください。

タンニンが少ない樹種

- マツ

- ヒノキ

一方でマツやヒノキの仲間はタンニンが少なく、鉄染めでは比較的染まりにくいです。焙煎液を濃くして染めたときの色も、黒ではなく飴色に近いです。

ナチュラルな材料で木を染めてみよう

スチールウールの漬け込み時間のわずかな差や、木の性質などで色合いが変わってくるのが楽しい木の鉄染め。なかなか思った色に染めるのは難しいですが、木目を消さず、本物の経年変化のような風合いに仕上げられます。

焙煎液は鉄と酢というごくシンプルな材料なので、環境汚染をする心配もありません。

買ったばかりの木製品が白浮きしてしまう、使い込んだ雰囲気にしたいという方は、ぜひ試してみてください。