キャンパーからもサウナーからも注目を集めているのが、自然の中で楽しむアウトドアサウナだ。好きが高じて自作してしまった人や、アウトドアサウナを楽しめるギアやスポットを紹介する。

山梨サ活倶楽部(左) 浜田桂一さん(49歳・会社員)。 6、7年前からサウナに通い始め、山梨県での単身赴任中にヘビーユーザーに。職場のサウナ好きと山梨サ活倶楽部を結成。現在は茨城県へ戻り、自宅の庭で家族でサウナテントを楽しむこともある。

最高温度のサウナを求め…「断熱」こそ正義!

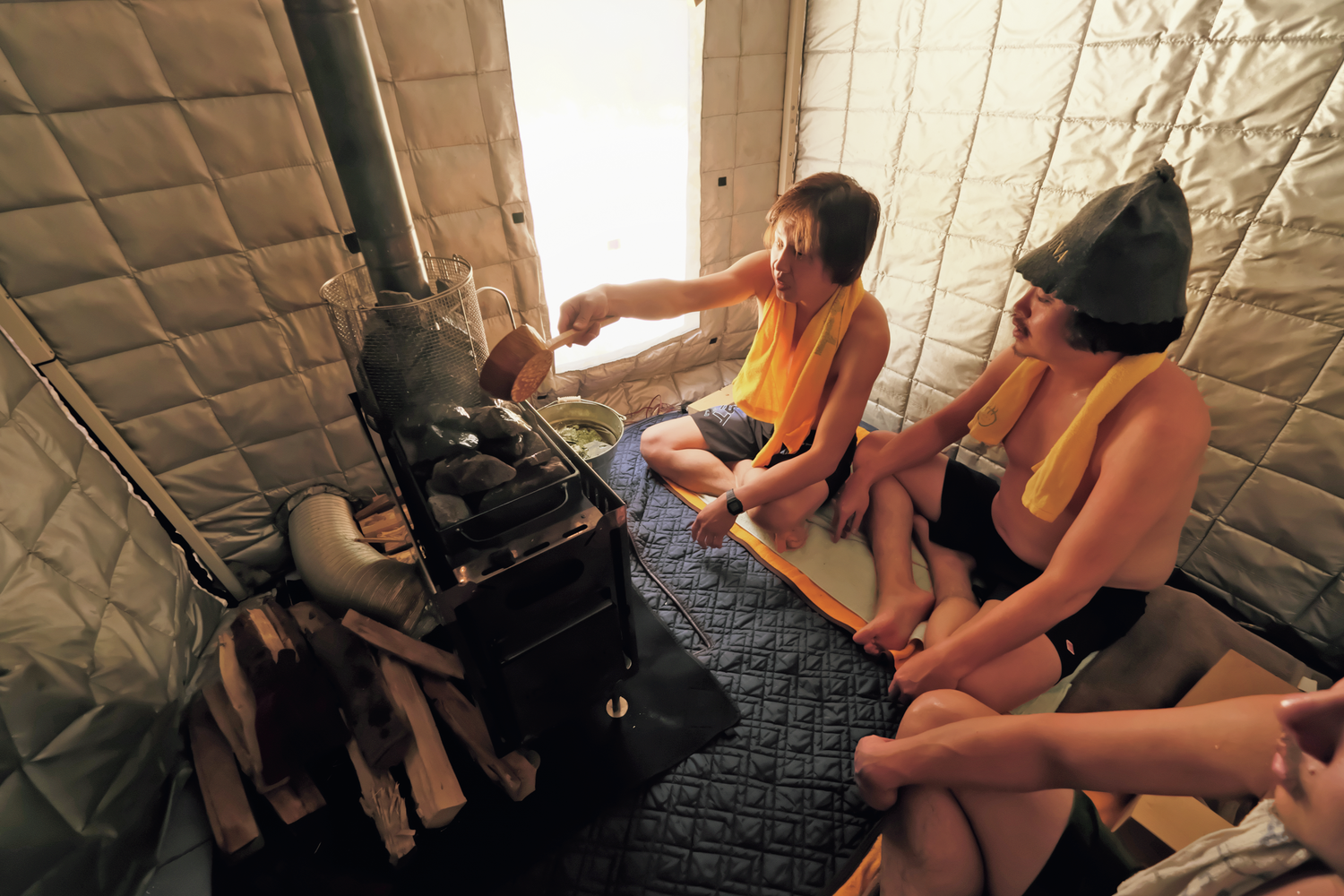

サウナ―から「一度は入ってみたい」と羨望の眼差しを集めるサウナテント「Enthalpy3」をご存じだろうか? 山梨県のサウナ好きの集まり「山梨サ活倶楽部」に所属する浜田桂一さんと菊池直樹さんがDIYしたもので、「日本で一番熱いサウナテント」を自負する。

制作を開始した2018年は、まだ高温を保てるサウナテントがなく、北海道出身の浜田さんは、氷点下の環境でも楽しめるサウナの自作を決意。週1回の作業を4か月弱続けて完成したサウナテントは、最高温度で160度C以上を記録する。

製作の基本コンセプトは「断熱こそ正義」。自宅を建築した際に工務店からもらった断熱材をテント材料の間に挟んで縫い、キルティング状にすることを思いついた。分厚い素材を縫製するため、友人である革職人の菊池さんを口説き落とし、業務用ミシンで縫ってもらった。試行錯誤の中でこの方法となったが、ちくちくする断熱材の扱いに苦労したため、勧めないそうだ。

床にはお風呂マットを敷き詰め下からの冷気をシャットアウト。座ったり寝たりと、リラックスした姿勢で高温サウナを楽しめる、唯一無二のサウナテントが完成した。

試行錯誤を重ねた断熱構造を見よ!

キルティングのパネルの外側にもテントを張る3層構造。

熱を逃がさないよう、ファスナーの位置はずらしてある。

天井の内側に張るキルティングシートは、引っ越しなどで養生に使われているホームセンターで買えるもの。

手動ロウリュもOKです

サウナテント完成後に追加したのが、自動ロウリュシステムだ。温湿度を測れるセンサーロガーを自作し、得られた温湿度情報から空気のエネルギー量を計算。設定した条件を下回るとマイコンに接続したポンプが動き、サウナストーンに水をかける。状況によって設定を自由に変えられる。

地面から熱を逃さず、快適性アップ

床はお風呂マットの上にキルティングシートを敷いてある。

ストーブ部分にはケイカル板と耐熱性のあるスパッタシートを重ねる。

事故を防ぐために最大限の配慮を

煙突用の穴の周りには、スパッタシートを縫い付け、さらに穴のフチを革で補強。これも業務用ミシンが必須だ。

ストーブの下に吸気孔を配置。アルミフレキダクトφ150mmを使用。

外から見られる温度計のセンサー、温湿度センサーロガー、2つの一酸化炭素センサーを設置。パソコンのログを見ると、中のストーブの様子が見なくてもわかるという。

サウナ―小倉も体験してみた!

小倉雄一郎 『BE-PAL』などで活躍するカメラマン。日本雑誌写真記者会にてサウナ写真が優秀賞授賞。

「公称120度Cの名店・サウナ錦糸町をも超える140度C超の衝撃!吊るしのサウナテントでは味わえない熱量だ。壁面のみならず地面の断熱、熱源の反射まで考慮した設計に脱帽!」

DIYサウナテントは安全性に最注力!

DIYテント作りに必要な条件を語る浜田さん。

サウナテントの自作に必要なのは、サウナ愛と情熱と狂気、そして業務用ミシンですね。あとレスポンスの良い温湿度測定器があると、人間の感覚に頼らない定量的な測定ができ、ブラッシュアップにつながります。

このサウナテントも最初は温度を上げることに注力していましたが、今はストーブの上にもう1枚幕を追加したり、上部に排気孔を増やして、ロウリュした蒸気がそのまま滞留せず、めぐったあとに抜けていく構造に挑戦しています。

そしてサウナテントを楽しむうえで、何より大切なのは安全性。常に耐熱性のある材料を選ぶことや、“念のため”を期すること、そしてサウナテントを楽しむときは、風上の対角線上にストーブを置くことですね。

DIYサウナテントに必要なこと

- サウナ愛と情熱と狂気

- 業務用ミシン

- 常に耐熱性を考えた材料選定

- 煙突周りにスパッタシートを使用

- 一酸化炭素センサーの設置

※構成/安念美和子 撮影/小倉雄一郎

(BE-PAL 2022年6月号より)