大きなガラス窓から太陽光が降り注ぐ。室内にいながらにして日向ぼっこできる。

壁の大半と屋根の一部はガラス張り、温室のようでもある室内に緑が茂るちょっと不思議な家に、ややいかつい二人の男が暮らしている。さんさんと降り注ぐ太陽の光を浴びながらゆっくりと朝食をとる、極端に無口な彼ら。ひとりがふと立ち上がり、「ちょっと野菜が足りないな」みたいな感じで、窓際に鈴なりのミニトマトをひとつもぎとって口に入れる…。

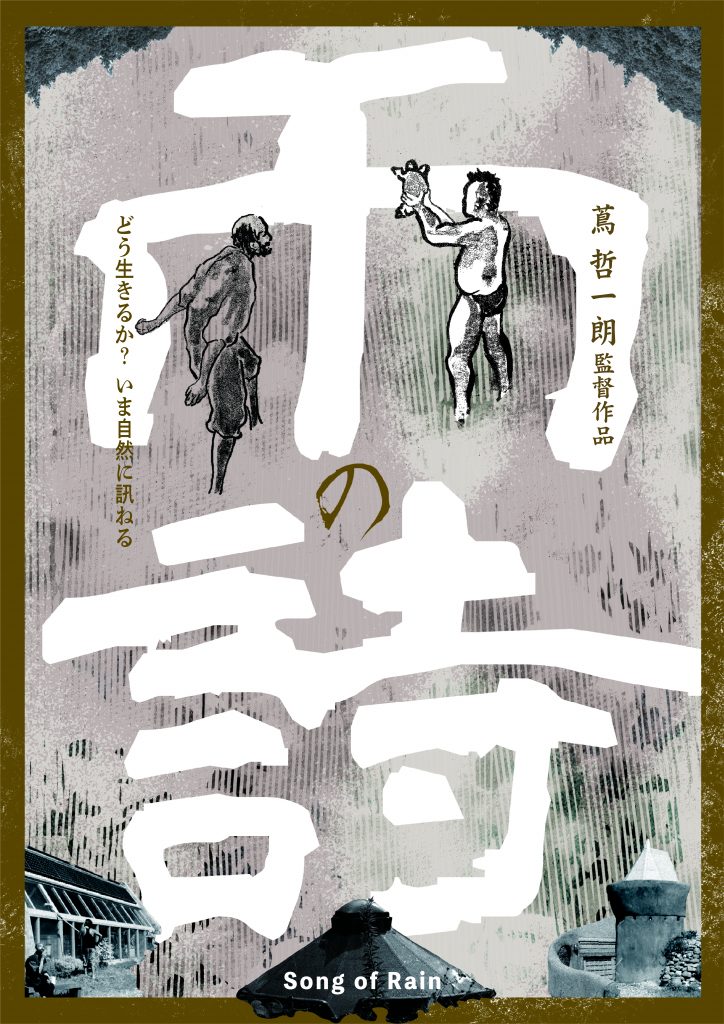

映画『雨の詩』はそんなふうに始まる。たった45分、映像はモノクロ。そこには、確かに濃密な時間が流れる。主な登場人物は坊主頭に無精ひげでメガネをかけたジンと、モヒカンで馬力のありそうなテラ。男が二人で同居とはただのシェア?カップル?などと想像するが、彼らの関係性はここではあまり大きな問題ではない。

まずは彼らが暮らす家そのもの「アースシップ」と名付けられた〝自給自足する家”に興味がいく。

手前に見える円柱にとんがり屋根のようなところで雨水を溜める。奥でテラさんは窓をお掃除。

「アースシップ」とは、アメリカ人の建築家マイケル・レイノルズが実験を続ける「オフグリッドハウス(公共のインフラを必要としない建物)」のこと。1970年代から実験が重ねられて世界中に2000棟以上が建設され、日本では徳島県美馬市に建てられている。

建材には古タイヤや空きビン、空き缶を使用。屋根から雨水を貯水、ろ過して生活用水にした後、床下を通って室内の植物を自動的に育てる。屋根にはソーラーパネルも設置されていて蓄電でき、室内は外の気象状況に関係なく21度C前後に保たれる。つまり人類が生き残るための電力、水、食料を自給自足する、宇宙船のように快適な家を目指している。

スッポンを捕まえようとしているジンとテラ。ジン役の須森隆文は俳優だが、テラ役の寺岡弘貴は徳島に暮らす農家さん。ワカメを肥料にキャベツやゴーヤを栽培中。魚の調理が得意。

そのせいか、映画はまるで近未来を描くSFのようにも見える。けれど具体的な地名や時代がいつなのか、語られることはない。ただジンとテラは日本のように思える田舎に暮らし、保存食づくりなどで地域の住民と関わりを持ち、ガソリンスタンドでは物々交換が成立している。川に罠を仕掛けてウナギを獲ったり、素手でスッポンを捕まえたり。それをテラがさばき、日が落ちると庭でバーベキューをして味わい、詩集を手にしたりして焚火を楽しむ。毎日をキャンプみたいに暮らしている。

監督は『祖谷物語―おくのひと―』(2013年)、祖父である池田高校野球部元監督の蔦文也のドキュメンタリー映画『蔦監督―高校野球を変えた男の真実』を手掛けた蔦哲一朗。

ジンは震災を機に都会から移住し、地元民のテラから狩りや田舎での暮らしを教えてもらい、家の中でも自然を身近に感じながら文学や詩を楽しんでいる。公共のインフラに頼らず、栽培したり狩猟したりして食べものの自給率は高く、文化的な喜びをゆっくりと味わう時間がある生活。それは今現在の社会の延長線上にありながら、すべてに洗練された、ある理想の暮らしのようにも思える。

そしてジンらがあるものを目撃するラストシーン。その余韻は、観る者にどう響くだろう?

『雨の詩』

(配給:ニコニコフィルム)

●監督:蔦 哲一朗 ●出演:須森隆文、寺岡弘貴 ●11月12日~ポレポレ東中野、11月26日~シネ・ヌーヴォほ

(C) 2022ニコニコフィルムAll Rights Reserved.

文化庁「ARTS for the future!」補助対象事業

文/浅見祥子