いざというとき、ササッとロープが結べるとアウトドアズマンとしてカッコイイ!

とはいえ、なかなか覚えられず、苦手意識を持っている人も多いはず。

今回はさまざまな野外活動を通じてベストな結び方を経験してきた達人による、ロープワークの応用編をお届けします。

教えてくれる人 藤原祥弘さん

野生食材の採集と活用、保存食づくり、家庭菜園、養蜂、人力旅行などなど、生存技術と生活技術の根源にある野外活動を研究。著作に『"無人地帯"の遊び方』(共著)など。

ロープワークの機能はふたつだけ

リバーガイド、登山、釣り、人里離れた場所での夜営……。さまざまな野外活動に取り組むなかで、いろんな結びを覚えては忘れることを繰り返してきた。

結局、手元に残ったのは基礎編に登場した結びと、ここで紹介する結び。「本当に使える自分のスタンダード」をいくつか覚えれば、あとはその応用でほとんどの状況に対応できる。

世にはたくさんの結びがあるが、突き詰めればロープワークには2つの機能しかない。ひとつは「摩擦による固定」。もうひとつは「動滑車での倍力」だ。

多くの結びはロープを幾重にも絡めることで摩擦力を高め、一時的にロープや物を固定する。簡単に結べて、保持している間は動かず、ほどくときには簡単に解放できる。そんな結びが良い結びといえるだろう。

「動滑車での倍力」はロープ上に作った結び目を動滑車にしてロープを引く力を倍加させる技術。1の力を加えれば、それを2倍、3倍に増幅する。

摩擦による固定と動滑車の原理。この2つを組み合わせれば、野外活動のほとんどのシーンに対応できる。

実戦的なロープワークの習得におすすめの訓練法が、タープ1枚でキャンプをすること。自然の地形に合わせて創意工夫するうちに、自分に合ったロープワークが身につけられる。

※実際に結ぶ際、木に強い力がかかるときは、緩衝材を使い樹皮を保護するようにしましょう。

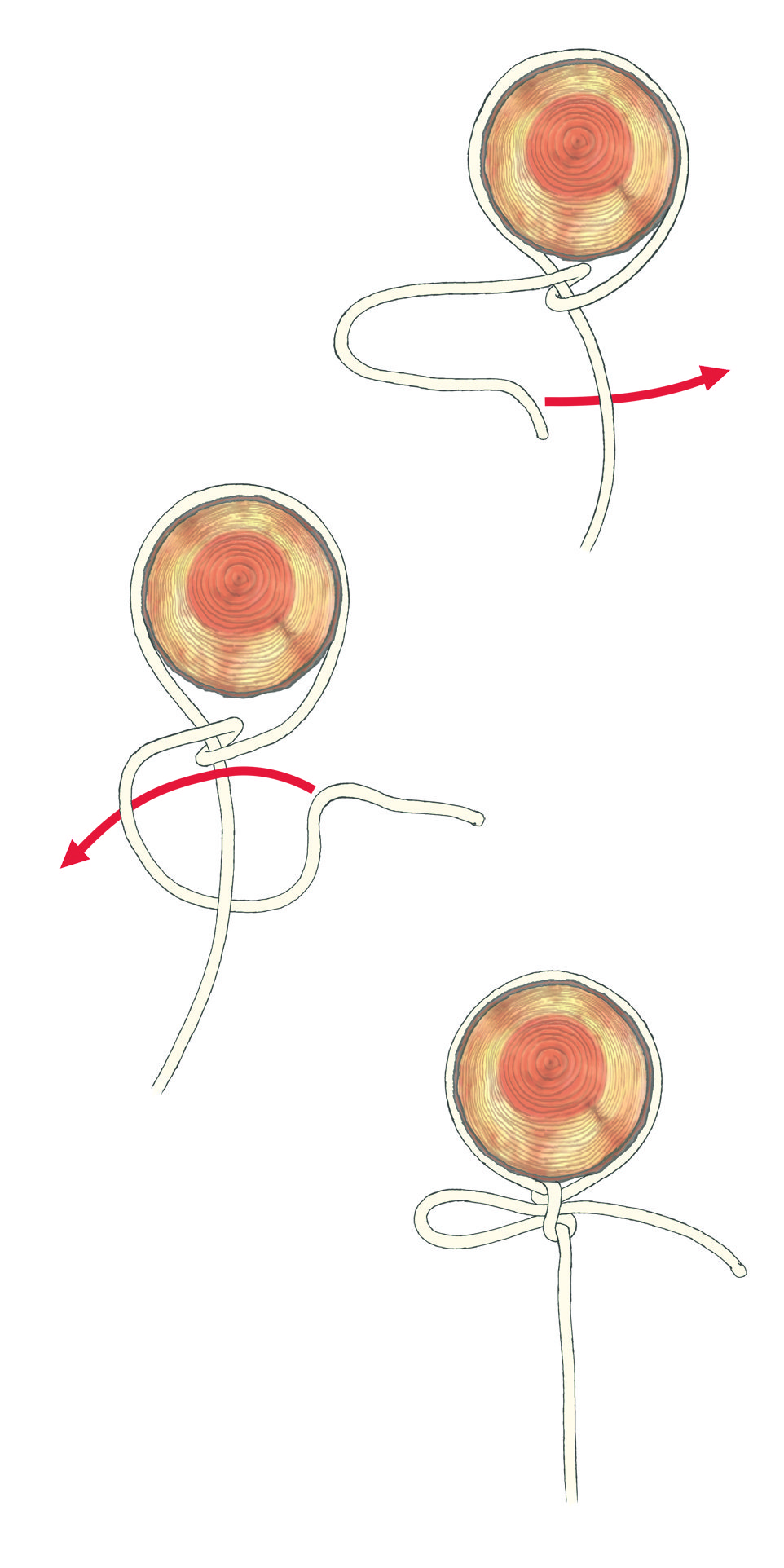

引き解けふた結び

ふた結びは巻き結びをロープの本線に行なったもの。このふた結びを簡単にほどけるように変形したのが引き解けふた結び(この名称は便宜的なもの。正式な呼び名はまだない)。

上から、1 木にロープを回して本線をひと巻きし、矢印方向へ。 2 末端の少し本線側をつまんで本線に巻きつける。 3 末端を外に残したまま、結びを締めつける。

引っ張るだけでほどける!

↓

強い力が加わっても結び目が締まりすぎず、末端を引くと一瞬で解放できる。常に本線側に引く力がかかっているときに有効な結びだ(本線側に引く力が弱いとゆるむ)。

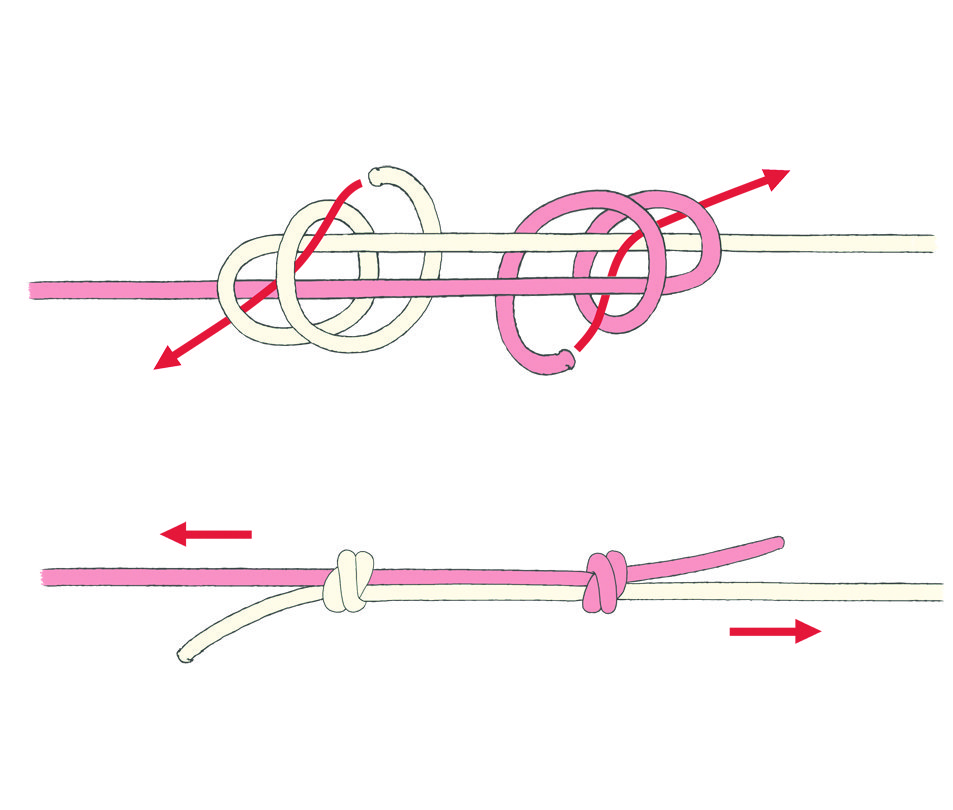

ダブルフィッシャーマンズノットでプルージックを作る

ロープのふたつの末端を結び合わせて、リング状にしたものをプルージックと呼ぶ。ガースヒッチや摩擦を活用する結びで活躍。タープの設営では2本使用する。

上から、1 ロープを輪状にして末端を図のように結ぶ。 2 左右に引きふたつの結びこぶを密着させる。

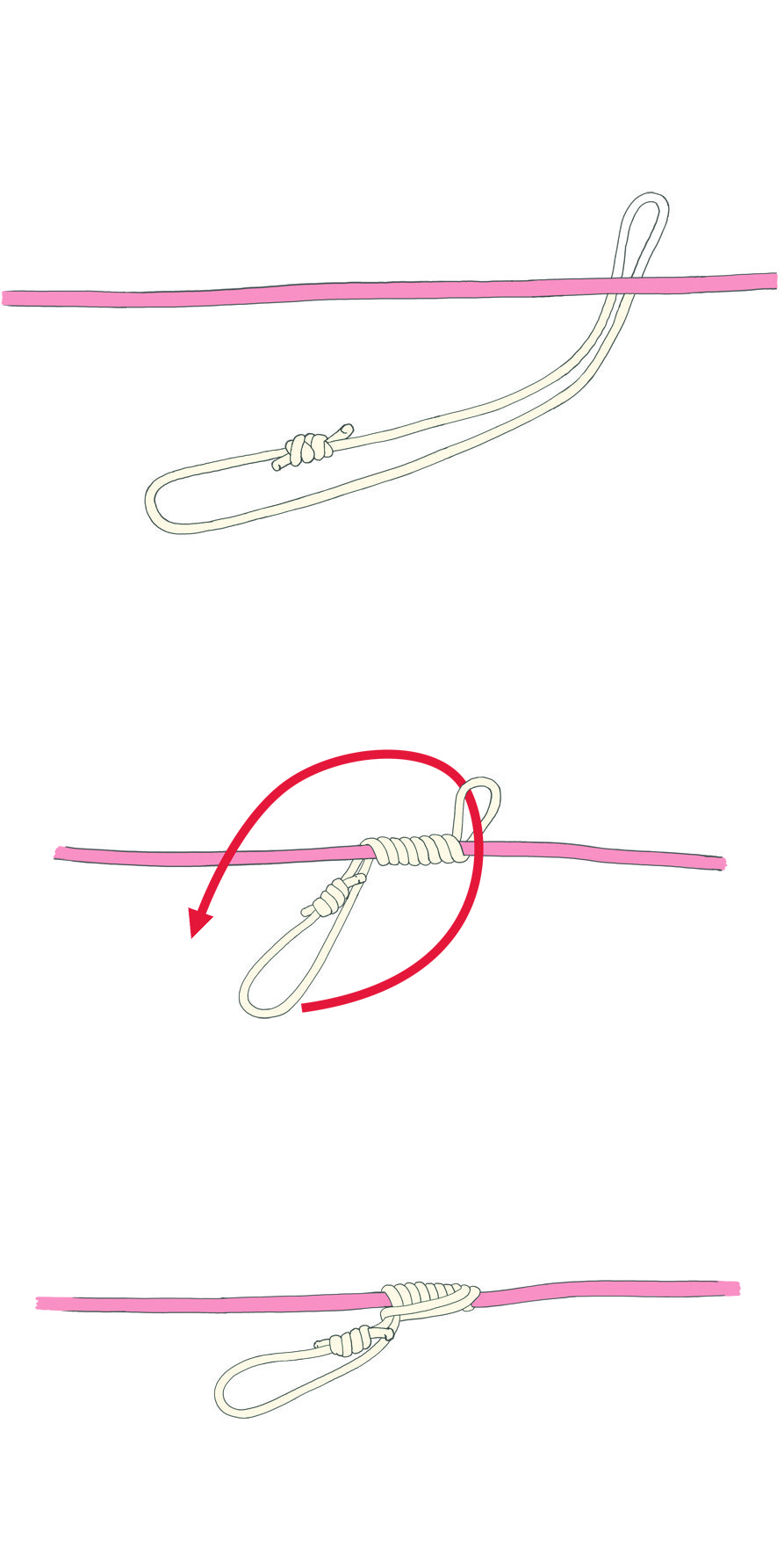

クレイムハイスト×小枝でタープをビンビンに張る

プルージックを使用する結び。タープ方向に引く力がかかったときは摩擦力で固定されるが、結び目を持って滑らせると位置を動かせる。「服部文祥さんから習った」(藤原)

上から、1 タープの梁にプルージックを添えて先端を数㎝出す。 2 梁にプルージックを4、5回巻きつけ、先端の輪に通す。 3 最初の輪が巻き付け部分の長さとほぼ同じになればOK。

小枝でロック!

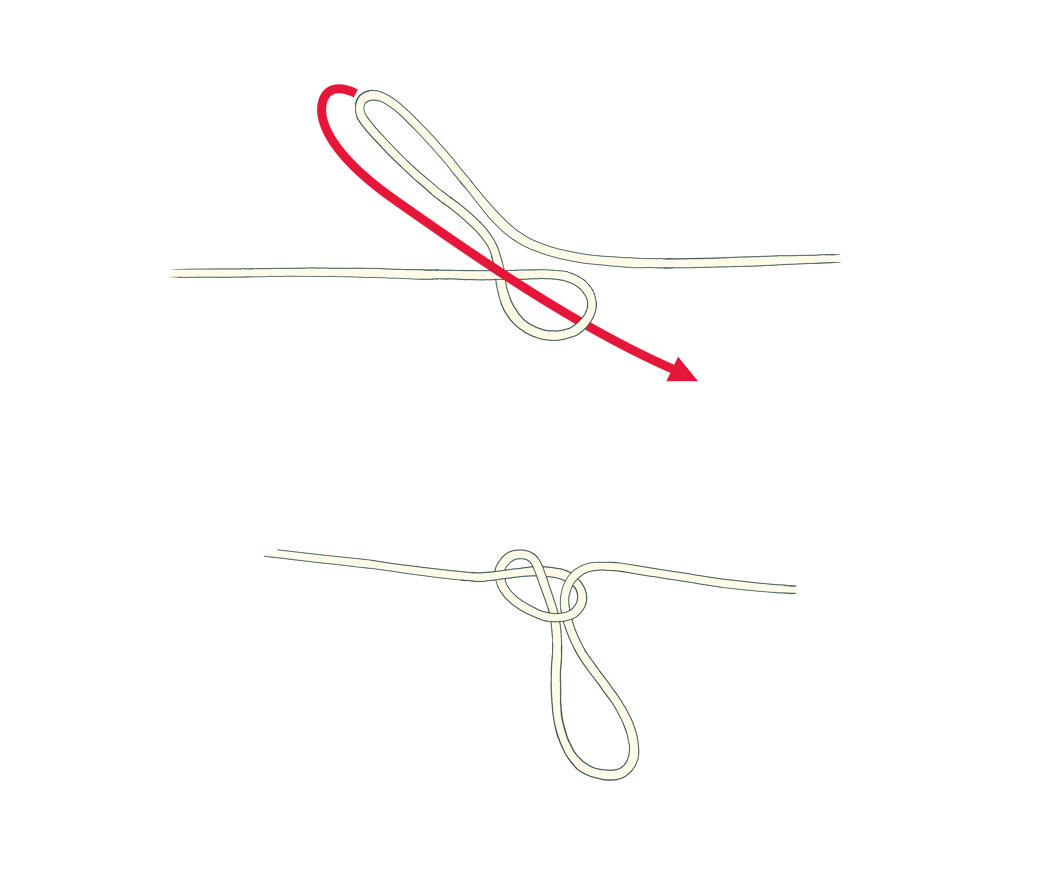

引き解け結びの動滑車で倍力!

木の近くに下で紹介する引き解け結びで輪をつくる。この輪に木に回したロープを通して引くと動滑車の原理で2 倍の力で引ける。

上から、1 ロープの途中に輪を作り、ふたつ折りのロープを通す。 2 絞ると輪ができる。左右に引くと輪が消えるので注意。

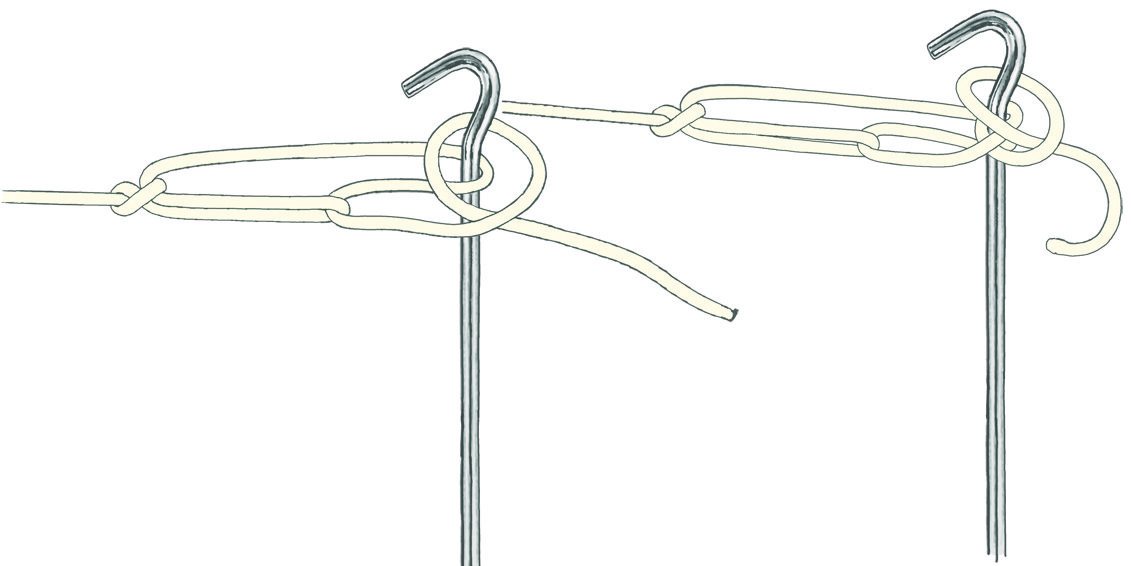

引き解け結びの動滑車×巻き結びでしっかりペグダウン

張り綱の処理には自在結びを使うのが一般的。しかし細いロープではゆるむことも。そんなときは引き解け結びの動滑車でロープを引き、巻き結びで留めると調整しやすい。

左から、1 動滑車で強く引き、末端側が下の輪を作ってペグに巻く。 2 もう一度末端側が下になる輪をかけて絞れば巻き結びが完成。

結ばない結び

ノーノットで固定

力がかかったロープは結びにくいので、結ばずに力を保ったまま木に巻き付け、樹皮との摩擦で押さえる。末端は最後の巻きに数回巻き込んで処理。

※係留の際、犬が拘束されたり宙吊りにならないよう注意して設営してください。

※構成/藤原祥弘 撮影/矢島慎一 イラスト/うぬまいちろう

(BE-PAL 2023年2月号より)