竹本 純さん /1989年岐阜県高山市生まれ。クリエイティブディレクター、デザイナー。世間から不憫な扱いを受けているウグイの現状を知り、名誉回復と文化の発掘、価値向上を目的としたWEBメディア「日本ウグイ協会」を2021年に設立。釣りの実力は初心者以上、玄人未満(自称)。

自然は資源、人は価値。幸せの風は「地方」から。その原動力となる‶田舎賢人″を取り上げるのがこの企画。今回は、昔はよく食べられていたのに、いつのまにか外道、まずいと軽蔑されるようになってしまった川魚、ウグイの名誉回復を目指す活動団体の設立者、竹本 純さんだ。

ウグイは特別おいしいわけではないが、まずいという感じもしなかった

釣りの世界では目的以外の魚は外道と呼ばれる。外道とは仏教用語で邪教のこと。この謂(いわ)れに照らせば、初めは気心の知れた仲間内で使うブラックユーモアのような言葉だったに違いない。その符丁は令和の現在も釣りの世界に残っているが、諧謔(かいぎゃく)的なおかしみは薄れ、冷たい響きが先立つささくれた言葉に変わっているように感じる。

外道扱いされている魚の筆頭といえば川魚のウグイだ。竿を絞って引きを楽しませてくれたのに、途中でウグイとわかると舌打ちする釣り人は少なくない。ひどい場合は乱暴に放り投げる。そんなウグイの名誉回復を目指し、日本ウグイ協会という団体を立ち上げたのが竹本純さん(33歳)だ。

──ウグイはなぜにこうも嫌われているのでしょうか。

「わりとどんな川にもいて、子どもにも簡単に釣れるからではないでしょうか。釣り人ってのめり込むほど自分に課すハードルを上げていきますよね。子どものころはウグイでも釣れるとわくわくしたのに、いつの間にか、ウグイで喜んでいるようでは子どもと同じレベルだと思うようになってしまう。僕も釣りをするので、そのへんの気持ちはわからないでもありません。

もうひとつは、くさくて食べられないと考えている人がとても多いことです。僕もじつはそうだったのですが、この活動を始めてから偏見であることを確信しました。ウグイはすごくおいしい魚というわけではないけれど、まずいということもない。普通に食べられる魚です」

協会のロゴマーク。「ウグイってデザイン化しやすいんです。体はスマートだけど目がきょろっとして愛嬌があります」(竹本さん)

──釣り歴は長いのですか。

「初めて行ったのは小学校3年生のときです。父親にダム湖へコイ釣りに釣れていってもらいました。釣りを覚えてからは友達と近くの川でも釣るようになりました。とくに何が狙いというわけでもなく、アブラメ(アブラハヤ)、ウグイ、カワムツなど、そのときそこで釣れる魚を釣って楽しんでいました」

──ここ高山地方ではウグイを食べていませんでしたか。

「食べられるなんて聞いたことがありませんでしたし、狙ってわざわざ釣るという話も聞きません。ですから僕のウグイに対するイメージもそのままです。名古屋で社会人になったのですが、なんとなく自然欠乏症のような症状が出てきました。無性に釣りに行きたくなりましたが、釣りのお約束というか、狙いはいつしかイワナ、アマゴ、ヤマメ、ニジマスのようなメジャーな渓流魚になっていました」

味の乗った寒の時期と産卵のため腹に卵を抱えた春がウグイの旬。新鮮な海の魚が手に入るようになるまではどの山間地域でも食べられていた。

──なぜウグイを応援するようになったのでしょう。

「ブログを始めたんです。仕事はグラフィックデザインですが、文章が書けるようになりたいと思うようになって。ネタを探しているとき、自分で釣った魚をおかずにするという企画を思いついたんですね。今日の晩ご飯は僕が用意するので、奥さんに買い物はしなくていいと宣言するというものです。

張りきって出かけたのですが、釣れたのはウグイばかりでした。おかずになるほどの大きさでもなく結局リリース。逃がすときにしげしげと魚を見て気づいたんです。ウグイってみんな食べないけれど、アマゴにもアユにも形が似ているじゃないかと。

じゃあ次はウグイを釣って料理してみよう。ウグイはまずいというけど、ほんとうに食べられないのか検証してみた、という感じのルポを書きました」

塩焼きや味噌を塗って焼く田楽が定番の料理法。囲炉裏のあった時代はからからに焼き干しされ保存食にもなった。

──味はどうでしたか。

「世間がいうほどまずいという感じはしませんでした。逆に、なぜみんなそんなにウグイを毛嫌いするのだろうと疑問が湧きました。ウグイを不遇な扱いから救うにはどうすればいいのか。そうだ、自分の仕事のデザインがあったじゃないか。先輩のライターに相談すると、それは面白いといってもらえました。

最初は〈ウグイメディア〉みたいな媒体名を考えたのですけど、もっとオフィシャルな響きのほうが訴求力があるんじゃないかというアドバイスをもらい、日本ウグイ協会というスタンダードな形にしました」

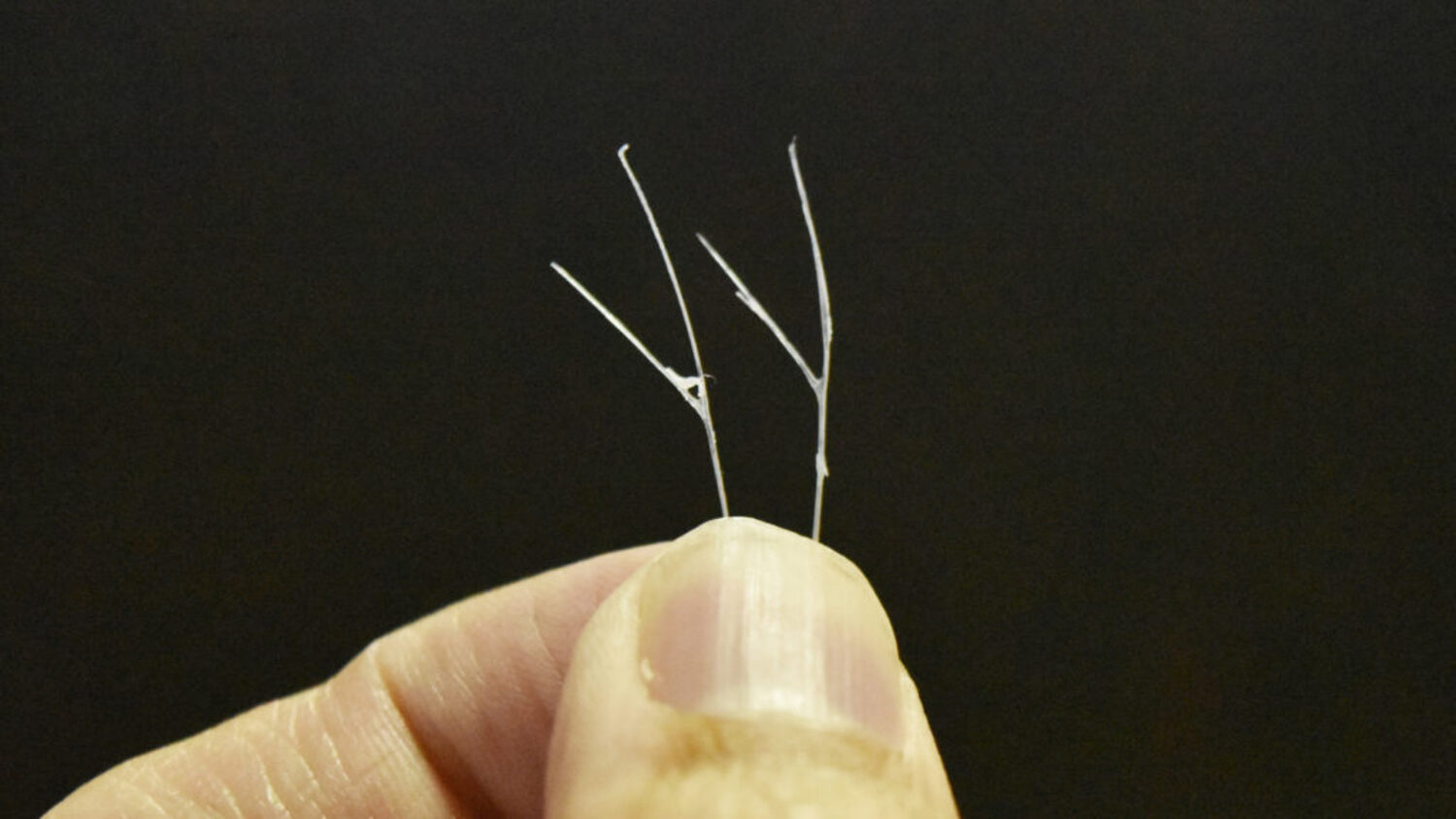

味は世間でいわれるほど悪くないのだが、皮の粘液のくさみとY字型の小骨が少しやっかい。骨切りも解決策のひとつ。

──スタンダードには見えませんが存在感はあります(笑)。

「その後の反響などを見ると、これくらいの乗りでちょうどよかったのかなと思います。ウグイにもっと愛をという気持ちから始めた活動ですが、別な可能性も見え始めました。ひとつは釣りのモラル改革です。ツイッターなどでは、釣り人のマナーが悪くて同じ愛好家として肩身が狭い、という投稿をよく見ます。平気でごみを捨てていく。釣れた外道を日干しにしてしまう。捨てられた釣り糸に野鳥が脚を絡ませ苦しんでいる……。

ウグイを大切にするような雰囲気が広がれば、釣り場の問題も少しは改善されるんじゃないかと思うのです。外道を日干しにするのは二度とハリにかかってほしくないからでしょうが、さすがにやりすぎです。お呼びでない魚であるにしても、逃がしてやるくらいの度量は人として持っていてほしい。そんなメッセージも込めています」

──具体的にはどんな反応がありましたか。

「自分も同じように思っていたとか、今までは外道と呼んで冷たく扱っていたけれど、たしかにそのとおりだなとか。ウグイには関心がなかったけれど、このサイトを見て興味がわいたという方もいらっしゃいます」

──自身ではどんな学びが?

「調べてみるとウグイって昔はよく食べられていたんですね。しかも全国的に。僕もウグイなんて食べられるの? という疑問からのスタートだったので驚きと発見の連続でした。

いちばんのカルチャーショックは長野県千曲川のつけば小屋に行ったときでした。ウグイは産卵期に同じ場所へ寄る習性があります。その習性を利用し、瀬に造成した人工産卵床に集まったウグイを一網打尽にするのがつけば漁で、捕れたウグイを食べさせるのがつけば小屋です。

そこはウグイのフルコースが名物なのですが、来るお客さんは家族連れが多いんですよ。小さな子からお年寄りまで当たり前のようにウグイ料理を囲んで笑顔で食べている。変わってるなあと思う一方、なんて素敵なんだろうと。そして気づいたのです。これが文化なんだと」

群れで産卵する習性を利用し、瀬の底を造成してより多くのウグイを集め一網打尽にする漁法が各地で行なわれている。

──こういう光景を変わっているとか素敵だと感じること自体が、文化を喪失していることの裏返しと気づいたわけですね。

「ただウグイをメジャーにしたいんじゃないんです。魚という遊び相手をもっと敬愛しようという呼びかけなんです」

「子どものころはウグイを食べる話を聞いたことがなかったといいましたが、ほんとうは僕が住んでいる高山にも同じようにウグイ文化があったはずなんです。ただ、ずいぶん前から消えてしまっていたのだと思います」

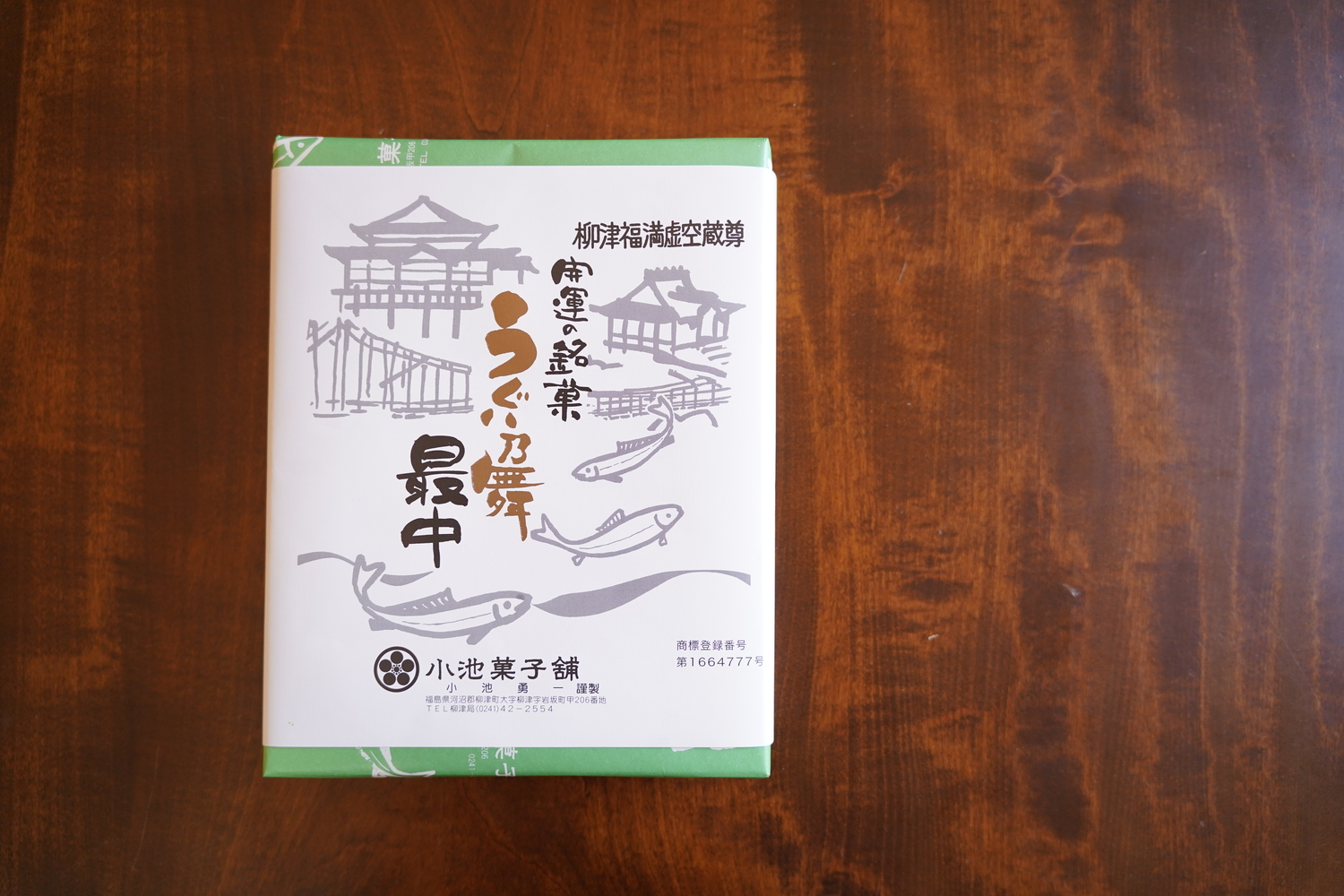

アユをかたどった菓子は各地にあるが、福島県柳津町には珍しいウグイの最中が。弘法大師が菩薩像を彫った際、削り屑を只見川に投げ入れると無数のウグイになったという伝説にちなむ。

──『鯰のあくび』(佐藤垢石)という釣り随筆を読んでいたら、高山の旅館でアユの塩焼きとウグイの味噌田楽を味わったとありました。戦前の話ですが。

「そうなんです。昔はちゃんとお金の取れる魚だったんですよ。けれど、地元の人に聞いてもウグイを食べたという話は聞きません。すっかり忘れられている。高山では飛騨牛のネームバリューがあまりにも強いせいか、今はアユですら存在が霞んでいます。高山は富山に近いので今は新鮮な海の魚も手に入ります。そういう流通革命のような影響もあるように思います」

長野県千曲川のつけば漁。ウグイを呼び寄せるため瀬の流れを変えてある。「その変え方に漁師さんの技があります」(竹本さん)

──ウグイを食べる文化は全国にどれくらい残っていますか。

「僕が把握している範囲では、滋賀県、長野県、富山県、栃木県、福島県、山形県、青森県あたりですかね。それと北海道。アイヌ料理にパリモモというウグイの刺身があるそうです」

昔からウグイを食べ続けている地域には専門店もある。写真は唐揚げが名物になっている山形県尾花沢市の人気店。

ウグイについてわかったことを淡々と発信し続けるメディアにしたい

──食文化といえば、納豆を食べるか食べないかという東西の議論が有名ですね。幼稚な論争になりがちですけれど(笑)。

「じつは僕も最初はそういう単純な切り口を考えていて、ウグイはまずくないという立場から話題に火をつけていこう思っていたんです。ところが、あちこちで、うちのほうでは普通の食材ですといわれ、肩透かしを食らったような感じがしました。郷土料理には、これがこの地域のアイデンティティーだ、みたいな気負いを感じることも多いんですけど、僕が食べ歩いた地域では、ただただ普通にウグイを食べていました。二項対立的な話の持って行き方は良くない。ウグイについてわかったことを淡々と発信し続ければいいんだと思えるようになりました」

魚の味は水質に大きく左右される。もしまずい、くさいと感じたのなら、それは魚のせいではなく川の環境のせいだ。

──サイトでは料理についてのレポートが多いですね。

「ウグイはまずいのか? という問題意識から始まったので。ウグイを提供している店の探訪だけでなく、扱ってはいないけれど興味はあるという料理人さんに協力してもらい、メニュー化が可能かどうかの感想をもらったりもしています。

最初は行きつけの高山市内の居酒屋さんにお願いしました。同じ川魚でもウグイはアマゴやアユよりぬめりが生臭い。みなさん、だいたい下ごしらえのときに顔をしかめますね(笑)。この皮周りの粘液のにおいがマイナス評価になってきたのは間違いないことがわかったのですけれど、においはぬめりをよく洗い落とし、しっかり焼いたり油で揚げると消えるんですよ。

おっ、意外とおいしいじゃないかという感想になるんですけど、イメージの良くない時代が続きすぎたので、評価してもらえるようになるには時間がかかりそうだという意見でした」

寿司店に協力をあおぎ、ウグイの押し寿司づくりに挑戦。下ごしらえなどの手順はマス寿司やイワナ寿司とほぼ同じだ。

でき上がったウグイの押し寿司。身が淡泊なので昆布のうま味をしっかり利かせた。イワナ寿司と遜色のない味わいに驚く。

──ほかにはどんな料理にチャレンジしてきましたか。

「マスやイワナの押し寿司を作っているお寿司屋さんにお願いしました。生の川魚は寄生虫予防として冷凍や酢締めの行程が必要ですが、通常の仕事と同じなのでとくに違和感も負担もないとのことでした。味は淡泊ですがイワナの押し寿司に近いので、ありだね、という感想をもらいました。ウクライナ問題の影響で輸入のマスの値段もかなり上がっているそうなので、出番がやってくる可能性はゼロではないんじゃないかと。

僕自身もいろんな料理にチャレンジしていますが、びっくりしたのはハンバーガーです。自分でいうのもおこがましいのですが、大手チェーンのフィッシュバーガーと変わらない。もともとフィッシュバーガーに使う魚は淡泊な白身魚です。ウグイのフライも野菜、タルタルソースと一緒にバンズに挟んだら、味はほぼ同じなんですよ」

ウグイバーガー。フライにしたウグイとキャベツ、タルタルソースをバンズに挟んだら、ほぼ市販のフィッシュバーガーの味に。

──今後の活動予定や目標は。

「ウグイグッズを販売するネットショップを立ち上げるべく準備をしているところです。交流会や勉強会も構想にあります。コロナでなかなか実現できていませんが、川魚の文化を研究されている方々が各地にいらっしゃいます。僕自身はまだまだ知見が不足しているので、そういう方々にブレーンとして関わっていただきながら活動の輪を広げたいと思っています」

竹本さんの本業はデザイナーだ。愛知県にある専門学校の名古屋モード学園で講師もしている。

ウグイは、渓流から海まで、酸性湖でも生きられる日本淡水魚界の最強派閥

ウグイはコイの仲間で、日本には5種類が分布する。ウグイ(写真上)は北海道から九州まで広く生息し、生涯を川や湖沼で暮らす淡水型と、川と海とを行き来する回遊型がある。マルタは回遊型で東日本の太平洋岸に分布。マルタに形態も習性も似るジュウサンウグイ(写真下)は、中部日本以北の日本海側に生息する。

ウケクチウグイは、その名のように下あごが突出し、新潟県から秋田県の日本海側の川に生息する淡水型のウグイだ。そして福島県以北の淡水域にはエゾウグイという小型種が棲む。水温の冷たい川の源流域から塩分のある海にまで広く適応した魚はウグイかウナギくらいだが、ウグイはほかの魚が棲めない強酸性の湖でも生きられることが知られている。日本淡水魚界の最強派閥ともいえる魚なのだ。

ある生き物がどれだけ人々に親しまれてきたかを示す指標のひとつに生物方言がある。民俗学者の渋沢敬三がまとめた『日本魚名集覧』には80余りのウグイの地方名がある。この数はフナに匹敵する。2000以上もの呼び名があるメダカは別格だが、かなりメジャーな魚だったのである。

竹本 純流 ウグイの市民権を回復する3つの秘策

1 ウグイは川のジビエである、という視点で活用を考える

シカもイノシシも、ついこの間までは「臭そう」「身が硬そう」と食べず嫌いの日本人が多かった。ジビエが乗り越えた工夫に学ぼう。

2 ファミリー層に川と釣りの楽しさをアピールする

ウグイの魅力はどこでも誰でも簡単に釣れること。じつは、子どもに釣りの感動を味わわせるにはぴったりの遊び相手なのだ。

3 ヒット食品によるブランド化が川漁のモチベーションを高める

ヒット食品が生まれればウグイに再び商品価値が生まれる。川漁をする人のモチベーションが高まり、川の文化も継承される。

※構成/鹿熊 勤 撮影/藤田修平 写真提供/鹿熊 勤、日本ウグイ協会 https://ugui.info

(BE-PAL 2023年3月号より)