予約の必要がなく、仕事帰りでもOKで、ひとりだから気兼ねなしの「ソロ活」。仕事帰りに遠出は無理!という人は、河原を目指してほしい。そこには長い年月をかけて地層に現れたり流れ着いた「石」がある。考古学的楽しみもあるひとり遊びの魅力をレポートする。

私が体験しました! ブラブラおじさん 藤原祥弘(トップ画像の人物)

「決まった時間に会社に行かずに暮らせないかな」と考えるうちにアウトドアライターに。野生食材や天然素材を活用する素朴な野外活動を研究中。著書に『"無人地帯"の遊び方』(共著)など。

石をめぐる無賃冒険

子供のころ、平日の真っ昼間から河原をぶらつくおじさんが気になっていた。会社には行かないのか? 仕事はしているのか? 家族はいるのか?

あれから35年――。ばっちり平日の真っ昼間に川にいるおじさんになった私にはわかる。おじさんは、河原の石たちと交信して悠久の時を旅するトラベラーだったのだ。

試しに河原に出てほしい。そこが大きな川の中流なら、たくさんの石が落ちているはずだ。何の変哲もない石でも、誕生したのは万年単位で昔のこと。たかだか100年弱しか生きられない人間とはスケールが違う。

そんな小石たちを触っていると、みんな重さや質感が違うことに気づく。川はいろんな岩質の山から水を集めるから、河原にはさまざまな石が集うのだ。

多摩川の河原で図鑑と首っ引きで石を調べているうちに、それらの石の中には火打石として使えるチャートや、砥石として使える流紋岩が混じっていることを知った。場所によっては化石も含まれているし、なんと砂金も採れるという。

石、素晴らしい。こんなに古くて、こんなに面白いのに、タダ! あらゆるものに税金が課せられる令和の日本にあって、石拾いはタダ! 真っ昼間からブラブラおじさんの、石をめぐる無賃冒険が始まった!

石活 その1 100万年前の地層から化石を探す

多摩川中流域にはおよそ約100〜300万年前に堆積した地層があり、貝の化石やゾウの仲間の足跡の化石などが残されている。この日訪れたのは立川市の河原。この一帯は約100万年前につくられた上総層群が露出しており、化石が簡単に拾える。

化石掘り入門アイテム

ゴーグル

石を叩くと破片が飛び散るので、目を保護するゴーグルは必須! ホームセンター等で買える安いものでOK。

ハンマー&タガネ

ある程度硬い岩も砕くなら、鉱物採集用のハンマーとタガネが欲しい。専用のチゼルハンマーが使いやすい。

出た! 120万年前の貝の化石

層状に重なった砂岩を剝がしていくと、化石が入った場所でパカッと石が分かれる。

浅い場所は二枚貝が多いが、渇水期にだけ現われる岩盤では大きな巻き貝が採れるという。

運が良ければクジラも見つかる

昭島市の「アキシマエンシス」には昭島市で出土したアキシマクジラの模型が展示されている。運が良ければ、こんな化石を見つけられるかも!?

石活 その2 秘密の川で砂金掘り!

中流域で化石を掘り、その足で多摩川の上流部を目指す。

最初に下りたのは特に名を秘す秘密の川。この沢の砂には砂金が混じっている……はずだ。

歯切れが悪いのは、この沢を訪れるのは初めてだったから。しかし資料と地図はこの沢に金があると示している。金が採れる川は「金」や「掘」などの字が付けられることが多いが、この沢はその条件に当てはまる。

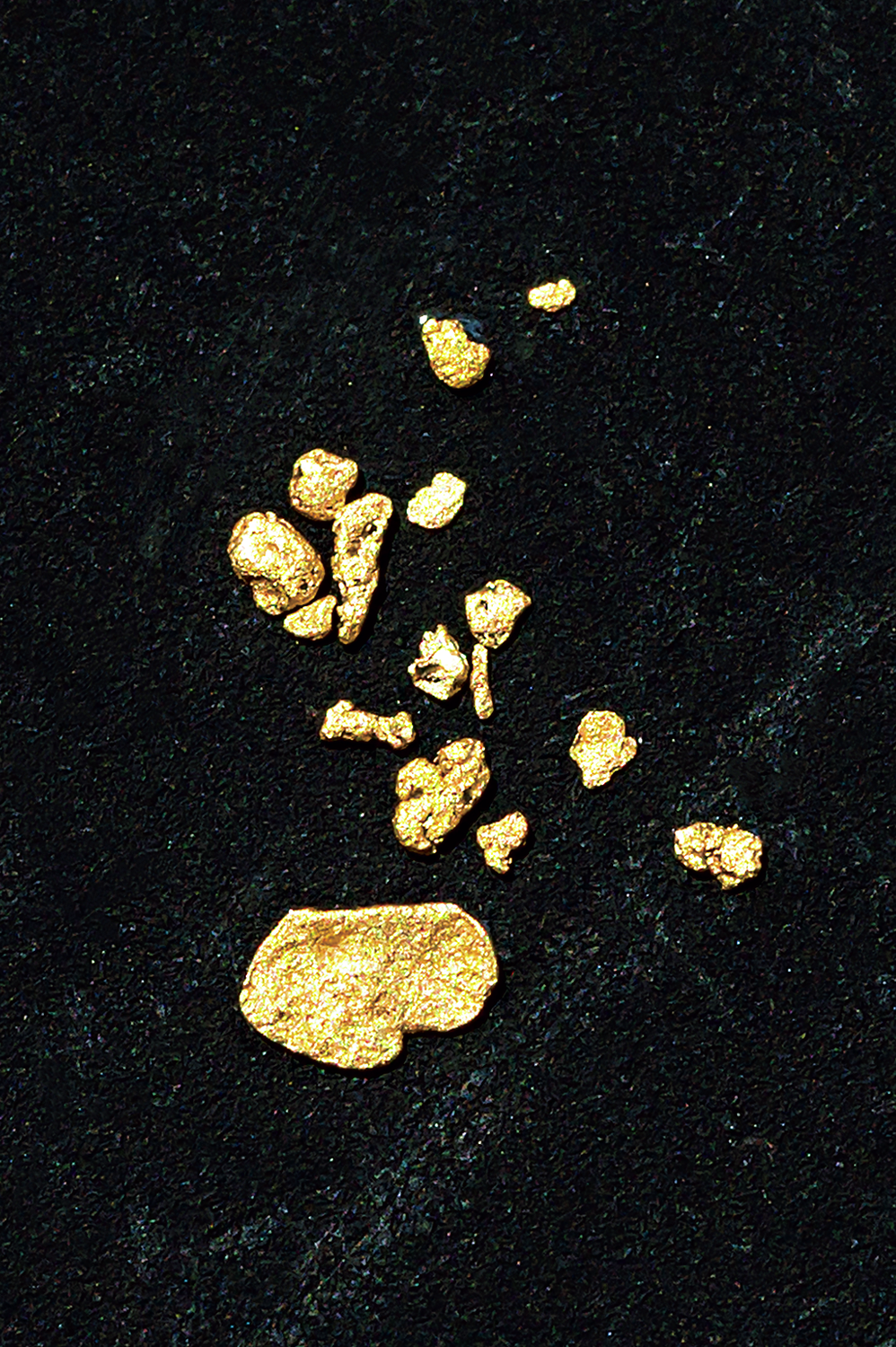

有望な場所を見定め、皿で砂をすくって洗い流す。幾度か繰り返すと皿の底にキラリと光る粒が残った。砂金だ!

3時間かけて集まった金は0.1gほど。時給換算すると割に合わないが、天然の砂金には効率に代えられない魅力がある。

出てこいナゲット!

砂金掘り 入門アイテム

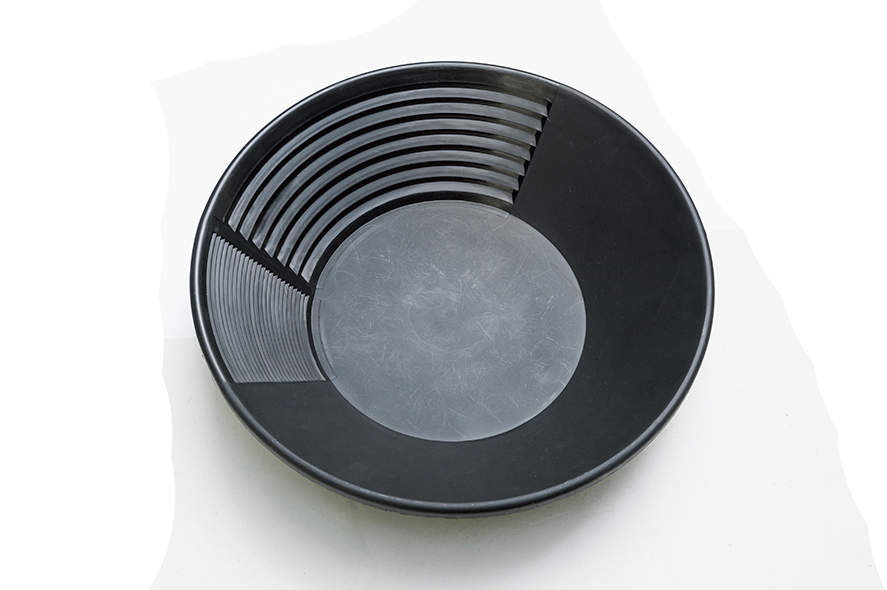

パンニング皿

趣味の砂金掘りには高価な道具は必要ない。2,000円程度のパンニング皿を手に入れればすぐに始められる。水中をのぞく箱メガネや砂を掘るカッチャがあると便利だが、スコップや水中マスクで代用してもいい。

カッチャ

箱メガネ

一般的な岩石の比重が2.0〜3.0程度なのに対し、金の比重は実に19.32もある。この重さの違いによって金は流れるうちに砂から選り分けられて「寄せ場」と呼ばれる砂金特濃エリアに集まる。寄せ場は大岩の前後の水が澱む場所や川のカーブの内側、川底の露出した岩盤の隙間など。ときには1gを超える大物「ナゲット」が見つかることも!

大岩

岩盤

カーブ

川底に眠る金を探す「眼鏡掘り」

川底の露出した大きな岩盤の割れ目は砂金のホットスポット。比重の重たい金でも岩盤より下には潜り込んでいけないので、岩盤の割れ目には金が溜まる。箱メガネでのぞきながら丁寧に砂を取り除き、岩の隙間の奥の奥に隠れる砂金を探す。

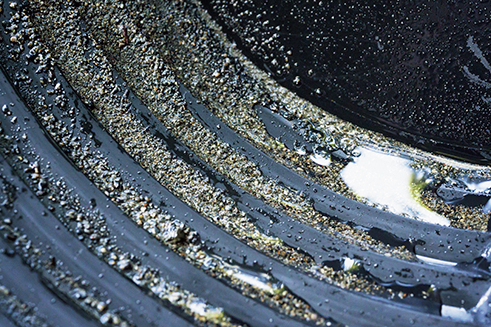

王道「パンニング」で砂から金を選り分ける

パンニングは金と砂の比重の違いで金だけを選り分ける技術。砂金の混じっている砂をすくって揺すり、まずは砂金を皿の底側に移動させる。続けて上に乗った砂だけを水で流して捨てる。これを繰り返して金だけを残す。

カッチャを使って寄せ場の砂を皿に移し、軽く揺すって上層に出てきた小石を捨てる。

皿に水をとって細かく振動させ、遊動する砂粒の隙間を通して砂金を底側に移動させる。

皿を傾けて水面で上下させ、皿に出入りする水流で上層部の砂だけを洗い流して落とす。

砂が減ったら洗う作業をより細やかに。皿の側面の段差を使って金だけを皿の中に残す。

最後にごく少量の砂が残ったら水を皿の底で回す。比重の違いで砂と砂鉄が分かれる。

あった!

砂鉄の層のなかにひときわ重い金色のかけらがあればそれが砂金!スポイトで回収する。

時給300円の輝き!

砂をさらうこと3時間。0.1g程度の砂金が集まった。今夏の金の相場から換算すると、時給はおよそ300円!

石活 その3 砥山で砥石を探す

続けて探す石も古い地図を参考にした。現代の地図では標高しか記されていないその山の名は「砥山」。そう、昔ここで砥石が産出したのだ。目論見どおり、山で拾った石で包丁を研いでみるとしっかり刃が付いた。

残る課題の火打石は地質図を頼る。奥多摩で採れる火打石はチャートという硬質の岩だ。地質図で目星をつけた谷で石を拾い、火打金を打ち合わせると赤い火花が飛んだ。なんとこの谷の石はみんな火打石だった!

狙った石は集められたが、まだまだお近づきになりたい石がたくさんある。石活は生涯楽しめるひとり遊びになりそうだ。

砥山は三頭山から延びる尾根上の小さなピーク。詳細な登山地図か古い地図にしかその名前は載っていない。気持ちのよいミズナラ林を登る。

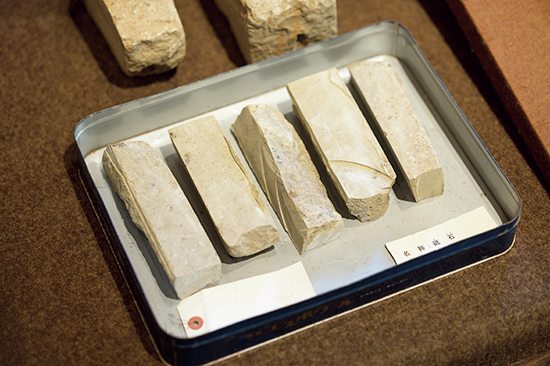

奥多摩にも砥石がある!

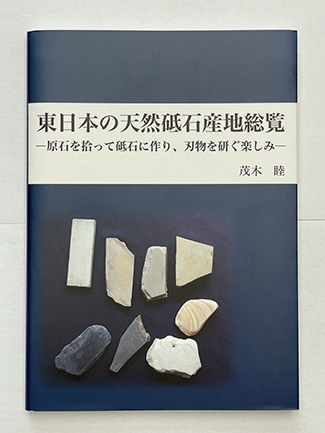

奥多摩に砥石が産すると教えてくれたのは名著『東日本の天然砥石産地総覧』(茂木 睦著)。

本の情報の通り、檜原村郷土資料館にはこの地で掘り出された数馬砥石が展示されていた。

山が砥石でできてる!

砥山山頂に積まれた小さなケルンは流紋岩と思われる岩でできていた。しかし砥石としては目が粗すぎたので下山中に別の石を探した。

流紋岩(?)

山頂より北側の谷に落ちていた石のなかに、粒度、硬さともに砥石として使えるものを発見! 中砥程度の粒度だった。国立公園(普通地域)内だったので、ちょっとだけ刃を当てて元の場所に戻した。

粒度は中砥! ばっちり刃が付く

平らな面を持つ2つの石を軽く擦って凹凸を滑らかにする。削れた粉が研磨剤の砥クソとなる。

↓

持参した錆の浮いた包丁を当てて研磨。ほどよい研削力があり、毛も剃れる刃が付いた。

毛も剃れる

石活 その4 巨大火打石探索

奥多摩の山には火打石(チャート)でできた部分があり、なかには20×20mもの超巨大火打石もあるとか。写真の岩塊も全部が火打石!

チャート

古い時代の放散虫などのプランクトンの死骸が降り積もって固まった堆積岩の一種。奥多摩のものは2億5000万年前につくられたとか。多摩川では白色〜黒色、赤っぽいものが拾える。

鉄を削る硬度!

鋼のモース硬度が5なのに対し、チャートの硬度は7。鉄よりも硬い。そのためチャートを鋼で叩くと鉄のほうが削れて火花に変わる。これが火打石の名の由来だ。

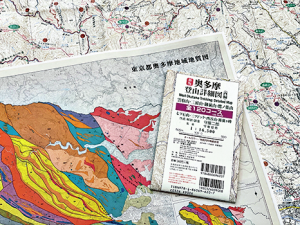

お宝は地図と地質図から探す

鉱物の探索に欠かせないのが地図と地質図。地図は細い沢や地域での古い呼び名を載せているものが鉱物探しの参考になる。地質図はそのエリアがどんな石でできているかを示したもの。探している石がどのあたりに産出するかをおおまかに知れる。

石活の楽しみ方

1 下調べと安全確保は万全に

2 採集地は自分だけの秘密に!

3 古い資料や伝説がヒントになる

※構成/藤原祥弘 撮影/矢島慎一

★国立公園や民有地など、金や岩石の採集を許可なしに行なえないエリアもあります。採集の際は法令、マナーを遵守してください。

(BE-PAL 2023年9月号より)