FILE43は、高田馬場にあるおとめ山です。

第43座目「おとめ山」

今回の登山口も、JR高田馬場駅登山口です。

JR高田馬場登山口。

その名もおとめ山。なんともかわいらしい名前の山ですね。今回もJR高田馬場駅登山口からの出発です。駅前は相変わらず混み合っていますね。

道路を渡ると、東京富士大学方面のさかえ通りを進んでいきます。大学の授業の関係なのか随分混みあっていました。さかえ通りを少し進むと、清水川橋方向へ曲がります。

各種学校が多くあるからか、若い人がとても多く活気があるような気もします。

神田川です。

橋は神田川にかかっています。前回の高田富士へ行く時に通った神田川沿いとは随分雰囲気が変わって歩道もなさそうです。

気になる名前のお店が並んで2軒も。

清水川橋をわたって少し進むと、キター。興味をそそる名前のお店が並んで2軒もありました。どちらも昼時で混んでいました。

パンデュールさんは、昭和レトロなお店でジャンル的には喫茶店なんだとか。一方、キッチンニュー早苗さんは創業50年以上を誇る洋食屋さんです。X(旧Twitter)で日替わりランチのメニューを毎日出しているそうです。美味しそうです。色々調べてみると興味津々。2店とも次回の上京の際には絶対行きたいお店のリスト入り決定です。

逆光で看板が見えません。

そして、そのまま新目白通りにでると、何やら行列の出来ているお店がありました。僕が取材から戻った後も、行列が出来ていました。その名も「ラーメン池田屋高田馬場店」です。いわゆる二郎インスパイア系ラーメンらしく、高田馬場店は2023年にオープンしたお店のようです。学生街に名店ありですね

いやいやグルメ旅ではありませんでした。さて、おとめ山はもうすぐです。新目白通りを渡り、坂道を登ります。少し山の雰囲気がでてきました。中央理美容専門学校を左に曲がると、おとめ山公園の入り口がありました。

おとめ山公園入り口(東側)。

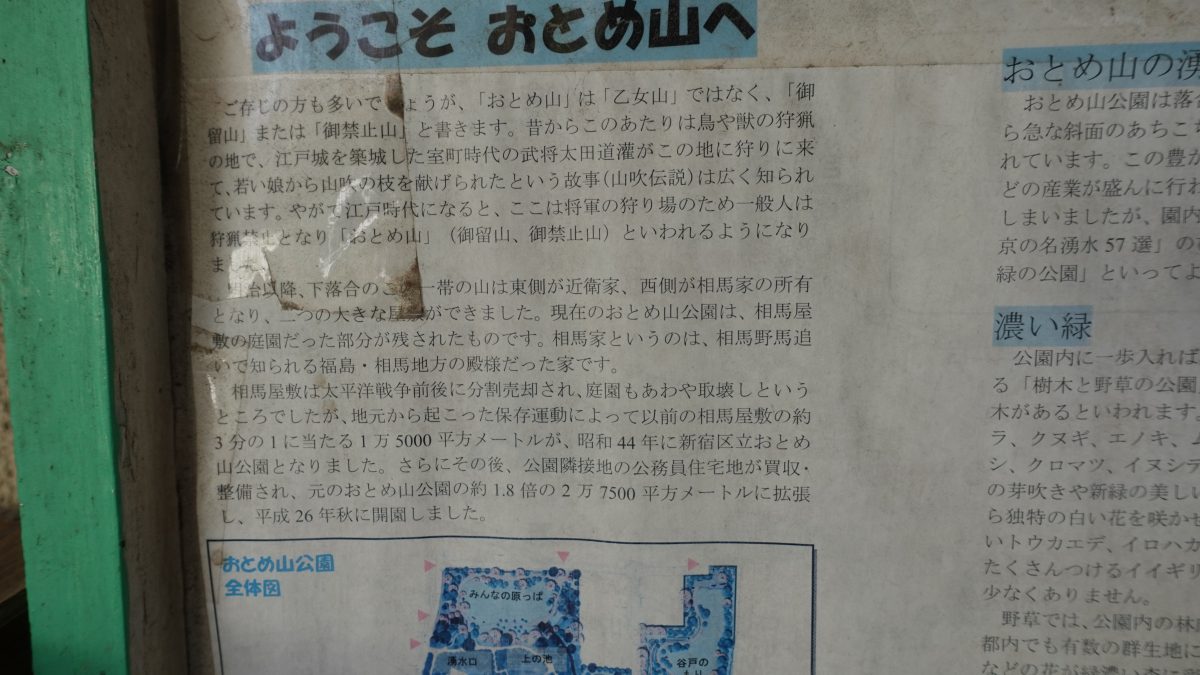

実はおとめ山公園は、中央部に道路(通称名:おとめ山通り)があり、公園が西側と東側に分かれているのです。西側の園内はコナラやスダジイなどの雑木林があり、かつての武蔵野の景観を残しています。

中腹まで進むと、西側の公園入り口にでます。どちらの公園も丘の上まであるので、どちらに山があるのだろうと思いつつ、森のある西側に進みます。

おとめ通り中腹にある西側公園入口。

地図を見ると見晴らし台もあるので、西側に山頂がありそうです。湧き水の流れる小川から一気に山頂目指して登ります。

見晴台、ここが山頂か?いや。

東屋、ここが山頂か?いや。

公園の一番高い場所にある芝生広場ここが山頂か?いや。

山頂はどこだ?!西側も東側も歩いたのですが、どこにも山頂らしき表記はありませんでした。

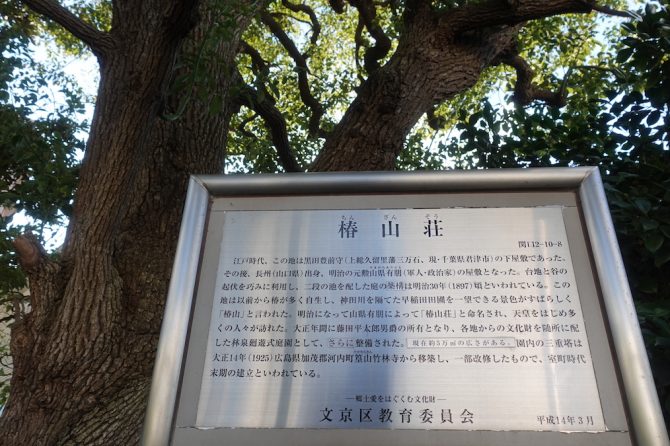

諦めて帰る途中、公園管理事務所をのぞいてみると、おとめ山の由来がありました。

江戸時代、おとめ山公園の敷地周辺は、将軍家の鷹狩や猪狩などの狩猟場だったそうです。将軍の狩場なので一帯を立ち入り禁止にしたそうで「おとめ山(御留山、御禁止山)」と呼ばれたそうです。山頂はどこか分からなかったものの、確かにおとめ山は存在したようです。山頂はおとめ山公園北側の一番高いエリア一帯としていいかもしれませんね。

ただ、僕が想像していた「乙女山」では無かったようですね。漢字にすると可愛いイメージではない名前なのでした。

しかし、その昔高田馬場付近は蛍の名所だったようで、このおとめ山の湧き水に代表されるように、水の豊かな地域だったのかもしれません。

歌川豊国(3世)(歌川国貞(1世)画,歌川広重(2世)画. 「江戸自慢三十六興」 「落合ほたる」, 平野屋 新蔵. httpsndlsearch.ndl.go.jpbooksR100000086-I000006800。

落合ほたるという浮世絵があります。現在も蛍の見えるおとめ山公園。絵の上にあるのはかつての「御留山、御禁止山」なのかもしれませんね。

こうしてみると、「乙女山」と呼びたくなると思うのは僕だけでしょうか。初夏の夜、新宿でホタル見てみたいですね。

西川野公園は芝生も多く素敵でした。

次回は「高田馬場・上落合富士」を予定しています。

なお、今回紹介したルートを登った様子は、動画でご覧いただけます。