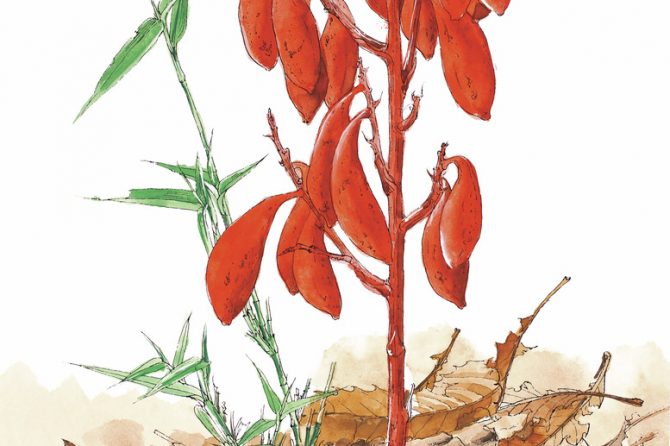

セイタカアワダチソウとは?

セイタカアワダチソウは、河川敷や土手、草っ原や休耕地などによく生えていて、人の頭を越えるくらいに成長していることもあるトールサイズ雑草です。

まずはセイタカアワダチソウの基本情報からご紹介しましょう。

セイタカアワダチソウの特徴とサイズ

セイタカアワダチソウは黄色い花が印象的なキク科の多年草で、草丈が1~2メートルになる大型の雑草です。

日本全国に分布し、生育場所は道路や線路の脇、河川敷、空き地など非常に身近な場所なので、近所を歩けば、どこかに生えているという存在です。

とはいえ、セイタカアワダチソウは花が咲いていないと案外地味なので、見つけにくいかもしれません。

見分け方と観察のポイント

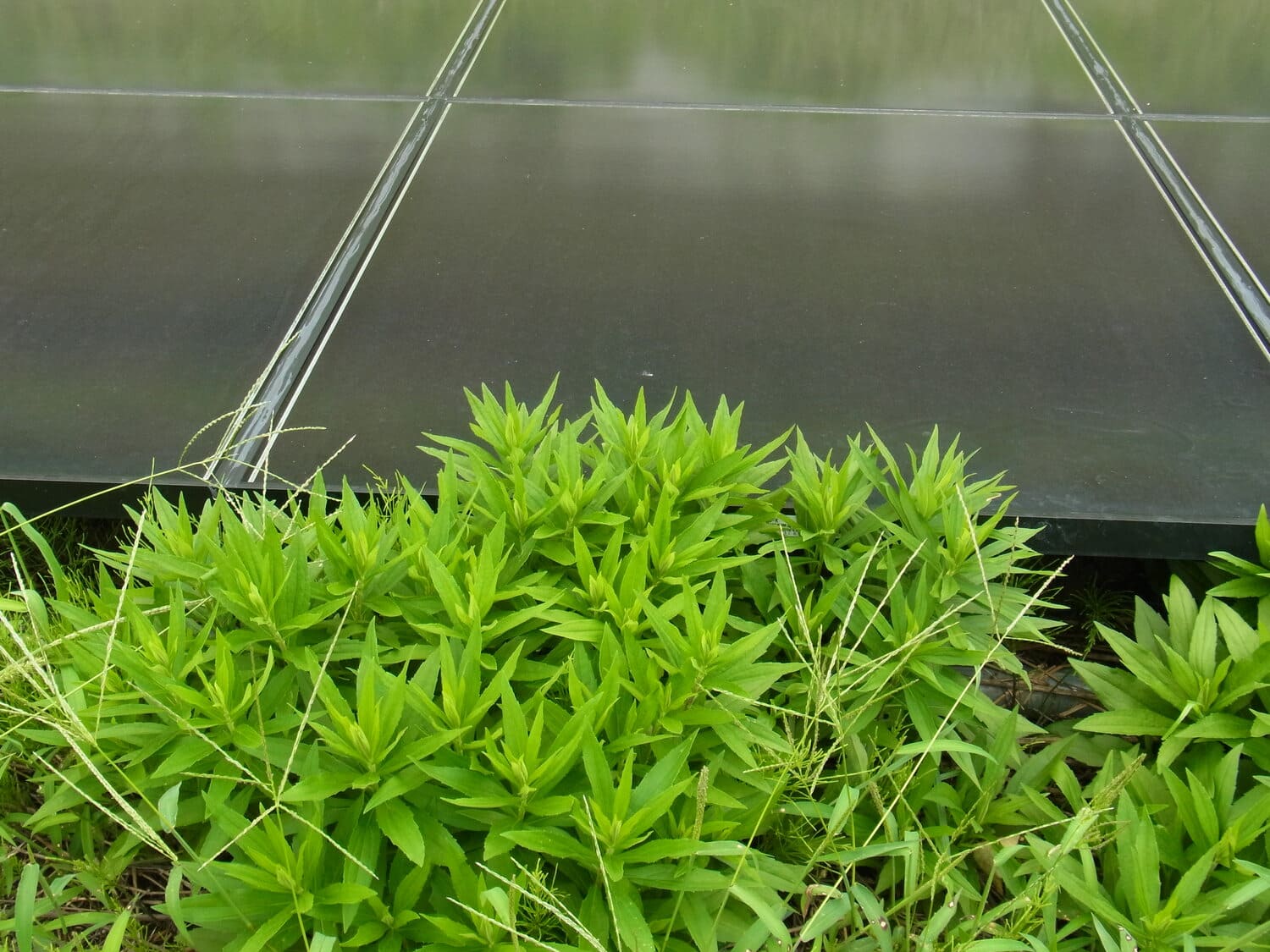

セイタカアワダチソウは、6月頃になると、高さが1メートル前後に成長するので、だいぶ見分けやすくなります。

また、葉や茎を触るとヤスリのように表面がザラザラしているのも、見分けるポイントです。肌の弱い方は、充分に気を付けてください。

そして、茎は、すだれに使われることもあるので、かなりしっかりとしています。

香りは、同じキク科の春菊にやや似ていますが、春菊よりは控えめです。

別名と花言葉

セイタカアワダチソウの花言葉は「生命力」や「元気」で、生育旺盛というイメージがそのまま反映されているようです。

セイタカアワダチソウには、「セイタカアキノキリンソウ」という別名があります。「セイタカ」は「背高」のことで、文字通り、草丈が高くなることを意味しています。

「アキノキリンソウ」という植物も存在し、セイタカアワダチソウと同様に黄色い花を咲かせますが、主な生育場所は山地や草原なので、あまり見かけません。

日本における分布と拡大の歴史

セイタカアワダチソウは、北アメリカ原産です。大正9(1920)年に採取された標本が残っていることから、明治時代に持ち込まれて、その後、日本に定着したと考えられます。

セイタカアワダチソウは、土中に残った茎や根から毎年発生する性質を持つ植物(多年草)です。つまり、種子で増えるだけではなく、土の中にある茎(地下茎)からも増殖します。

そして、1個体あたりの種子は数万から100万粒という、ものすごい数になります。

太平洋戦争以前はそれほど目立つ存在ではありませんでしたが、戦後に、日本各地で行われた大規模な土地の造成とともに、生育地を急速に拡大しました。

また、九州などでは閉山した炭鉱跡に群落が出現したことから、「閉山草」とも呼ばれていました。

戦後になって急に増加した理由として、アメリカ軍の物資に付着した種子が原因となったという説もあるようですが、その証拠はありません。

花粉症騒動とバッシング

1970年代には、セイタカアワダチソウが花粉症の原因と考えられて、「悪の草」や「害草」という扱いを受けています。

その後の調査の結果、花粉症の原因ではないことが分かり、一連の騒動は落ち着きました。

現在は、1970年代と比べると、セイタカアワダチソウへの関心が薄まっているようです。その背景には、都市部の開発が進み、セイタカアワダチソウの好む空き地が少なくなったということが考えられます。

もちろん、セイタカアワダチソウは今でも様々な場所に生育しており、街中でも普通に見ることができます。街中では、花を咲かせる前に刈られることが多いことから、単に目立っていないだけで、昔と比べてそれほど減少していないのかもしれません。

雑草が増えたか減ったかを判断するのは難しいのですが、日本人がセイタカアワダチソウの育つ風景に慣れてしまったということもありそうです。

外来植物が環境・生態系に与える影響は?

セイタカアワダチソウは外来植物としても有名で、環境省の外来生物法で「要注意外来生物」に指定されています。

茎を刈っても、再生してくるセイタカアワダチソウは、周辺の環境や他の生物にも影響を及ぼしてしまいます。

侵入生物として生物多様性に悪影響を及ぼす可能性も

気候変動や、生物多様性など、環境問題を研究している国立環境研究所には、「侵入生物データベース」があり、セイタカアワダチソウの情報も記載されています。

侵入生物とは、人間によって元々生息していた場所から移動させられた生物のことです。このサイトには、植物の他にも、魚類(グッピーやソウギョ)、昆虫類(カミキリやアリ)などの情報も掲載されています。

身近な動植物が、実は海外から導入されたものだったり、環境に与える影響を知ることができます。

侵略的外来種ワースト100

セイタカアワダチソウは「日本の侵略的外来種ワースト100」に選ばれています。これは、日本生態学会という学術団体が選定したもので、外来種の中でも、特に生態系や人間活動への影響が大きい生物のリストです。

セイタカアワダチソウ以外に、アレチウリやオオキンケイギクなどが記載されています。

アレチウリ。

オオキンケイギク。

また、リストの中にはアライグマや、釣り人に人気のブラックバスなども含まれています。

他の植物の成長を抑制する?

セイタカアワダチソウは、根から他の植物の成長を抑制する物質を出しています。しかも、セイタカアワダチソウ自身もその物質の影響を受けるということが知られています。

一体、何のためにこのような物質を放出しているのかと思ってしまいますが、土は様々な物質を吸着するので、影響はそれほど大きくないようです。その証拠に、セイタカアワダチソウの根元を観察すると、別の雑草も生育しています。

条例に残るセイタカアワダチソウ

恐らく、全国で唯一だと思いますが、大阪府の松原市ではセイタカアワダチソウの除去に関する条例が定められています。その名も「空地のキリン草等の除去に関する条例」です。

昭和49(1974)年に公布されているので、ちょうどセイタカアワダチソウが全国に拡大している時期と一致します。この条例では、「キリン草等」=「セイタカアワダチソウ、ブタクサその他の雑草又はこれらに類する灌木」としています。

また、空き地の所有者はセイタカアワダチソウなどを適切に管理することが求められており、管理が不十分な場合は指導や勧告が行われるとしています。

さらに、指導に従わない場合には、2万円以下の罰金が科されます。

雑草は、害虫やイノシシの生育場所になったり、枯草が火事の原因になったりするので、適切な管理が大事になります。

身近な雑草として活用してみよう

セイタカアワダチソウは、かなり迷惑な雑草かもしれませんが、じつは使い道もあります!

ただ、刈るというだけでは大変な作業ですが、「使う」という目的を加えれば、草刈りがちょっと楽しくなるはずです。

外来種雑草セイタカアワダチソウにも役に立つ一面があることをご紹介します。

ミツバチを支える

セイタカアワダチソウの花には、ミツバチのエサとしての役割があります。ただ、残念ながらセイタカアワダチソウのハチミツはあまり美味しくないようです。

染料にする

セイタカアワダチソウは、草木染めの材料として使えます。その際は、茎や花よりも、葉を使うとよく染まります。

また、色を定着させるための、媒染(染料を繊維に定着させるための工程)にアルミニウムやスズを使用すると鮮やかな黄色になります。

ちなみに、メリケンカルカヤというイネ科の雑草でも黄色に染めることができます。

メリケンカルカヤで染めた布(右)。

▼「雑草染め」のやり方はこちらの記事で紹介しています!

ドライフラワーをつくる

ドライフラワーに加工すれば、長い間、身近に飾って楽しむことができます。ドライフラワーは、風通しのよい空間に吊るして自然に乾かしたり、シリカゲルを使用して乾燥させる方法があります。

ただ、乾燥の過程で、花の色が落ちてしまうこともあります。その際は、乾燥前に、切り花用の染色剤やプリンターインク(100円ショップでも購入できます)を混ぜた水を吸わせると花を着色することで色落ちを防止することができます。

薬草としての利用

島根県大田市の企業「株式会社necco(ねっこ)」は、セイタカアワダチソウから精油を抽出して、アロマオイルやバスソルトを作っています。これらは、大田市のふるさと納税返礼品にもなっています。

その他にも、インターネット上で乾燥させたセイタカアワダチソウが販売されており、入浴剤やお茶に活用されているようです。

家庭でできるセイタカアワダチソウの駆除

毎年、生えてくるセイタカアワダチソウに頭を悩ませている方も多いと思いますが、セイタカアワダチソウにも弱点があります。

先に紹介したように、セイタカアワダチソウは種子と地下茎で増殖します。このため、種子を付ける前に刈り取ること、そして地下茎を取り除くことで、駆除することができます。

刈り取り

刈り取りについては、6月から7月の間に1度、そして地下部への養分供給が行われる9月にもう1度行なうと成長を抑えることができます。

刈り取ることで、草丈を抑えることができますが、それを毎年行なう必要があります。

地下茎を取り除く

刈り取りよりも効果的なのは、地下10センチくらいに分布する地下茎を取り除くか、機械で耕してしまうことです。セイタカアワダチソウは、どこでも育つわけではなく、農地のように、定期的に耕される場所では育つことができません。

再発防止のポイント

これは、どの雑草にも共通していますが、早めに抜く・刈り取ることが大切です。セイタカアワダチソウが定着して、地下茎が増加する前に対処すれば、拡大を防ぐことができます。

当たり前過ぎると感じるかもしれませんが、雑草対策は、今も昔も変わらず地道な作業の連続です。ただ、現代には除草剤があるので、賢く使うというのも一つの選択肢です。

まとめ

セイタカアワダチソウの歴史を振り返ると、戦後の土地開発による拡大、花粉症騒動がありました。私たちも草刈りで、セイタカアワダチソウに振り回されていますが、実はセイタカアワダチソウも人間社会に大きな影響を受けていました。

そんなセイタカアワダチソウが、日本に定着してもう100年以上経ちます。草刈りは大変ですが、そろそろ、ほどよい関係を構築していきたいものです。