太陽は11年周期で活発になったり静かになったりしますが、来年、その極大期を迎えます。そのため今年から来年にかけて、大規模な太陽フレアの発生で、本州でもオーロラが見られるチャンスがあります。

オーロラは極地でしか見られない?

オーロラといえば、北極圏と南極圏でしか見られない現象というイメージがあります。そもそも、なぜオーロラは極地でしか見られないのでしょうか?

オーロラは太陽の活動と密接に関係しています。

太陽はガスのかたまりです。そのガスのほとんどは水素。高温のために水素原子は陽子と電子に分かれた、いわゆるプラズマ状態になっています。太陽表面で連続して発生する爆発をフレアと言いますが、フレアが起きると、そのプラズマが吹き飛ばされて太陽風となり、宇宙に拡散。その一部が地球にもやって来ます。

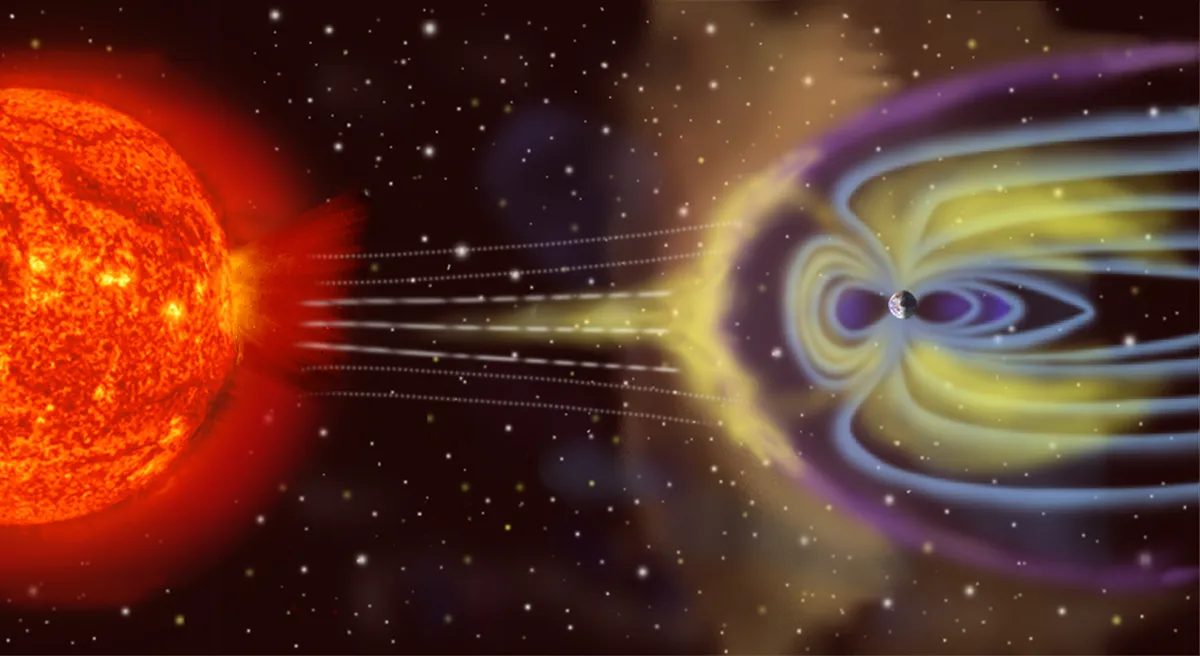

プラズマはプラスとマイナスの電気を帯びています。一方、地球は大きな磁石のようになっています。北極がN極、南極がS極になっていて、北極と南極の間を磁力線が流れています。太陽から飛んできたプラズマは、磁力線にぶつかると抵抗を受けるのですが、北極と南極からなら地球に流れ込んでくることができます。流れ込んで来たプラズマが、地球の大気とぶつかった時に起きる発光現象がオーロラです。北極圏、南極圏でよく見られるのはこういうわけです。

恒星と惑星の関係イメージ図。恒星の近くを周回する惑星は磁場をもっている。極地がN極、S極になって、そこから大気圏にプラズマが流れ込んでくる。(画像©NASA)

太陽から飛んでくるプラズマ量が多ければ、それだけオーロラが発生しやすいわけです。

太陽黒点にも注目! 今年は巨大黒点が見られるチャンス

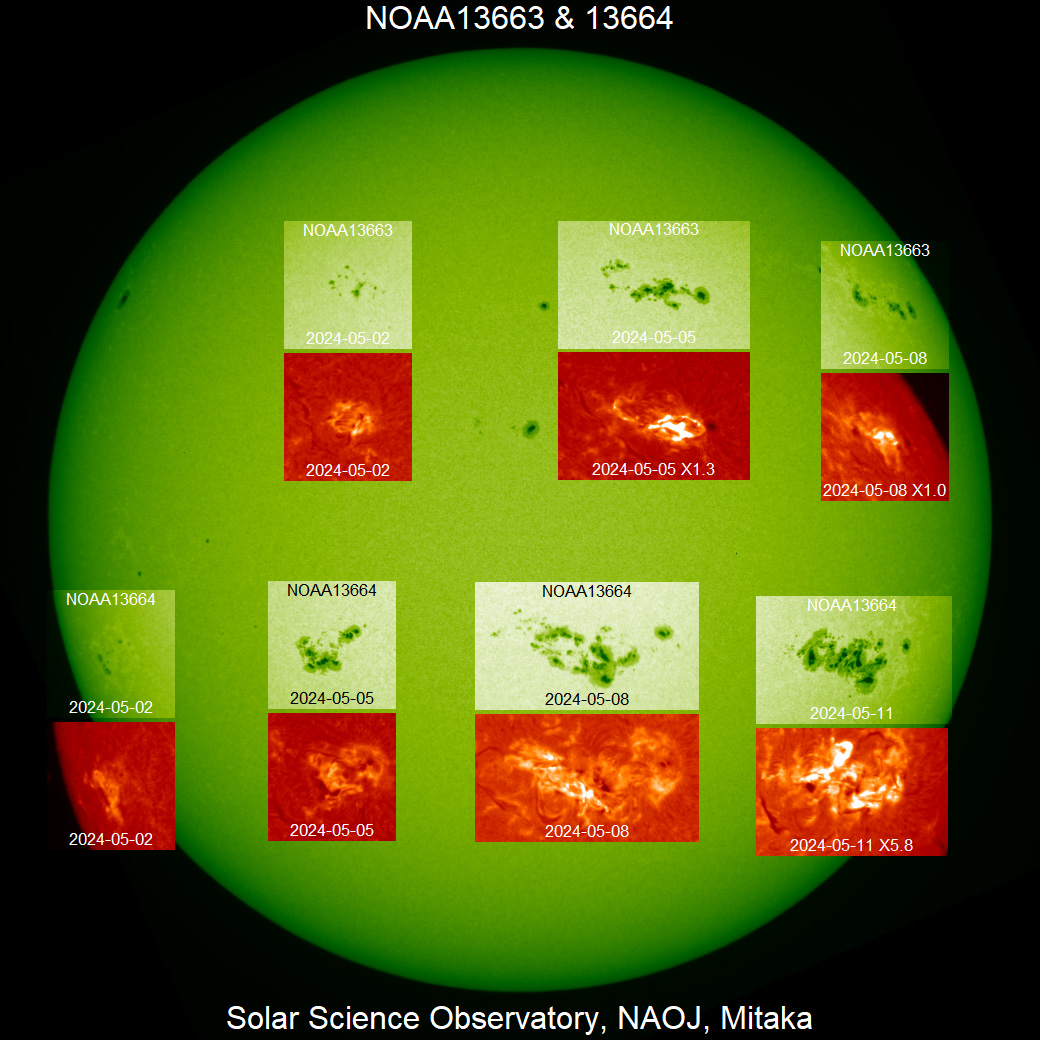

今回の本州でも見えたオーロラ現象の原因は、5月8日から連発している太陽フレアです。太陽フレアは黒点の発生とセットで見られます。

太陽の表面に現れる黒い斑点を黒点といいます。太陽の表面温度は約6000度Cですが、黒点は4000度C〜5500度Cくらいと低くなっていて、そのため暗く見えるのです。温度が低くなるのは、そこに強い磁場が働いているためです。通常なら表面から発せられる熱や光が、強い磁場に妨げられて温度が低くなり、黒く見えるのです。

国立天文台の黒点群の観測。(画像©国立天文台)

今回の大規模なフレアが発生したときにも、太陽には巨大な黒点が見えていました。私も肉眼で確認することができました。もちろん、日食グラスを使用してのことです。

肉眼で見えるほど巨大な黒点は、滅多に現われるものではありません。しかも、前回の太陽活動のピークと比べてもダントツに大きな黒点が出現しています。来年にかけて太陽活動が極大期に向かうため、巨大黒点が発生する可能性は今後も比較的高いでしょう。今年は黒点観察をするのに滅多にないチャンスかもしれません。ただし、くれぐれも日食グラスを忘れないこと。決して、双眼鏡などレンズを向けてはいけませんよ!

黒点はフレア発生の予兆となります。今回のような大規模フレアは地球の電磁波に多大な影響を与えることから、黒点の発生は日々観測され、公開されています。

たとえば、国立研究開発法人情報通信研究機構の「宇宙天気予報」では、太陽フレアの予報、現在の太陽黒点の様子が発信されています。こうしたサイトから巨大な黒点の発生予報を得ることができます。毎日、発生する場所と大きさが変わっていくので、見ていて飽きません。

そして、巨大な黒点に伴って巨大フレアの発生が予想されます。プラズマが地球に届くまでに若干時間がかかりますが、巨大フレアが発生すれば、今回のように日本でオーロラが見える可能性があります。5月には長野県の野辺山天文台でも観測されました。北海道でオーロラが見られるのでさえ数十年に一度のことなので、本州で見られるとなるとさらにレアな現象です。

もっとも古い記録は、『日本書紀』に記されている620年のオーロラです。赤気(せっき)と表現されています。低緯度で見られるオーロラは赤みがかって見えますが、この表現からも、オーロラであったことは間違いなさそうです。

さあ、今年は(来年も!)北極圏まで行かないと見られない〜と思っていたオーロラを見るチャンスが到来。黒点にも注目してください。

構成/佐藤恵菜