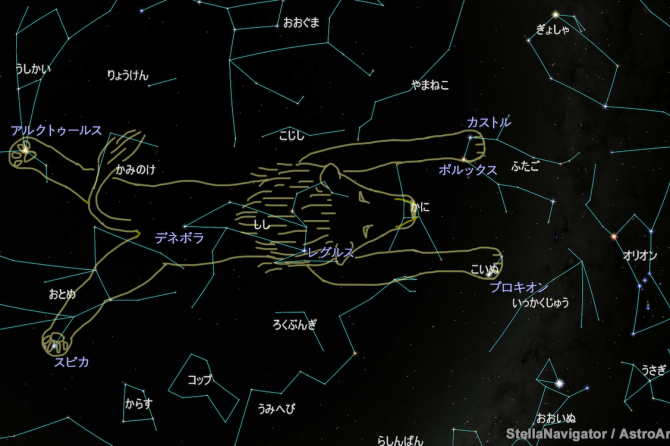

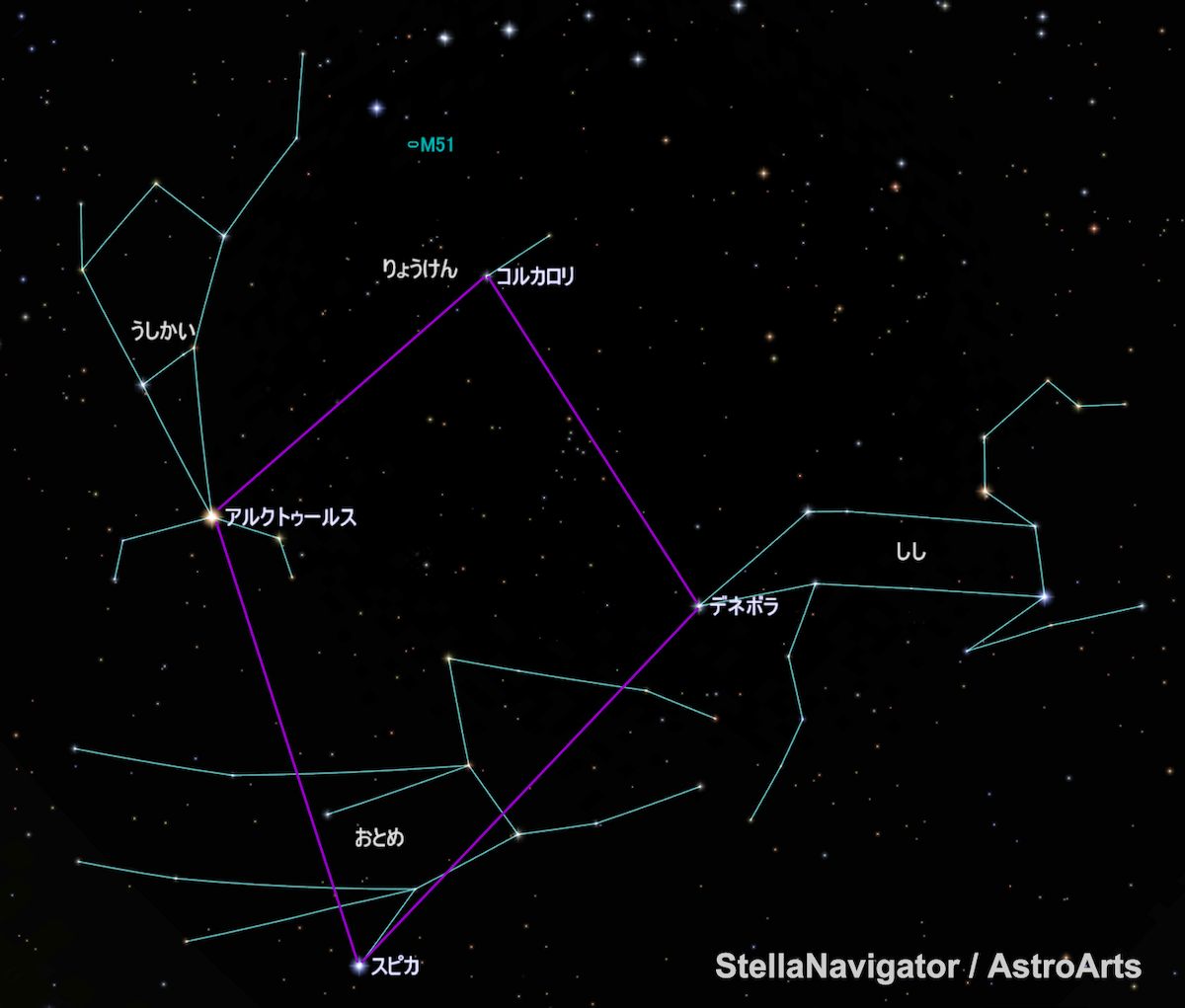

北斗七星が高く昇る季節になりました。春の夜空には大三角だけでなくダイヤモンドもあります!その重要な一角を占めるのは、あまり知られていない「りょうけん座」です。

牛飼いなのに熊の番人?

春の星座の中でいちばん明るい1等星は、うしかい座のアルクトゥールス。全天で3番目に明るい恒星です。少しオレンジがかった色で、春の東側の空を見上げると、街中でも見つけられるでしょう。

ところで、アルクトゥールスの意味は「熊の番人」です。うしかい座なのに、なぜ牛ではなく熊なのか。

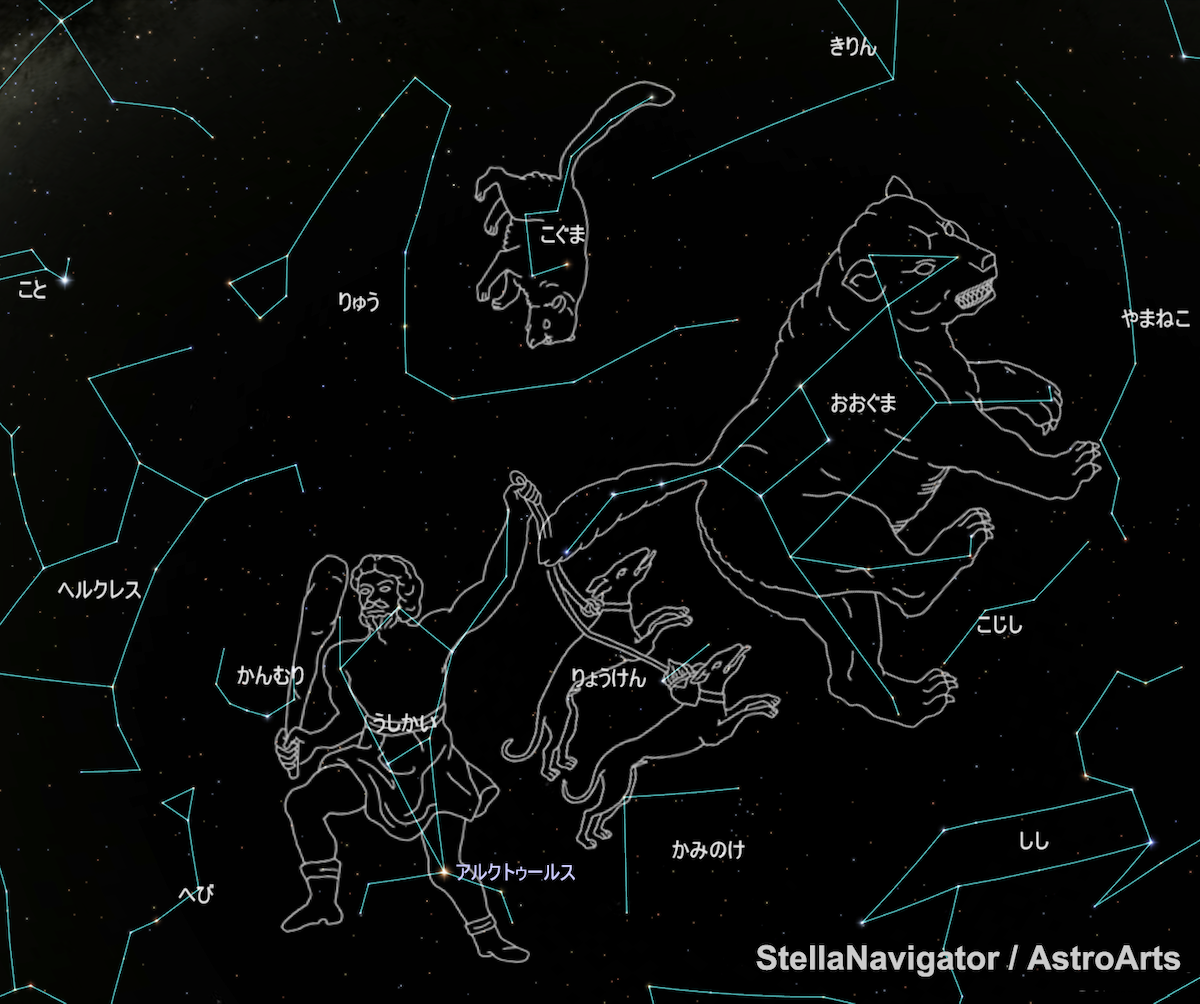

北の空には北斗七星をもつおおぐま座が昇っています。位置的に、この大熊と関係があるのではないかと考えられます。

おおぐま座には、ギリシア神話の悲劇のエピソードがあります。

ギリシアの神様の一人に、狩りの女神アルテミスがいます。その侍女にカリストという女性がいました。すると大神ゼウスが例のごとくカリストをたぶらかし、カリストはゼウスの子どもを身ごもります。

アルテミスは純血の神でもあり、烈火の如く激怒、カリストを熊の形に変えて森の中に追放しました。カリストが生んだ子どもはアルカスと名づけられ、狩人になります。

成長してある日、森の中に入って行くと、大きな熊に出会いました。それは熊に変えられたアルカスの母カリストなのですが、もちろんその姿からは母だと分かる由もありません。

アルカスは大熊に狙いを定め、仕留めようとします。それを見ていた大神ゼウス、哀れに思って母カリストの大熊を天に上げました。

日本でこの神話が語られるとき、母カリストに続けてアルカスも熊の姿にされて天に上げられ、こぐま座になったとされることがほとんどです。しかし、古代ギリシアの文献によれば、アルカスは特に姿を変えることなく天に上げられ、それがうしかい座になったとされています。

ちなみに、古代ギリシアやローマ時代には、うしかい座のことを「熊の番人」と呼ぶこともあったそうです。アルクトゥールス「熊の番人」はその名残なのです。

2匹の猟犬が登場、春のダイヤモンドの一角に

星座絵では、うしかい座は2匹の猟犬を連れています。りょうけん座という独立した星座になっていますが、これは17世紀に作られた新しい星座です。作者は17世紀のポーランドの天文学者ヘベリウスで、この季節の夜空では、こじし座、やまねこ座の作者でもあります。

おおぐま座とうしかい座の間のエリアに星座がなかったことから、うしかい座に関連付けて猟犬を加えたのではないか、とも考えられます。

おもしろいのは、猟犬が2匹もいることです。星は数個しかないのに、なぜ二匹もいるのしょうか? しかも1匹ずつに「アステリオン」と「カラ」という名前がついています。

さらに不思議なことに、りょうけん座で一番明るい星は3等星コルカロリですが、その意味するところは「チャールズ国王の心臓」です。17世紀のイギリス国王の名前ですが、猟犬なのに、なぜチャールズ? なぜ心臓? ツッコミどころの多い星座です。

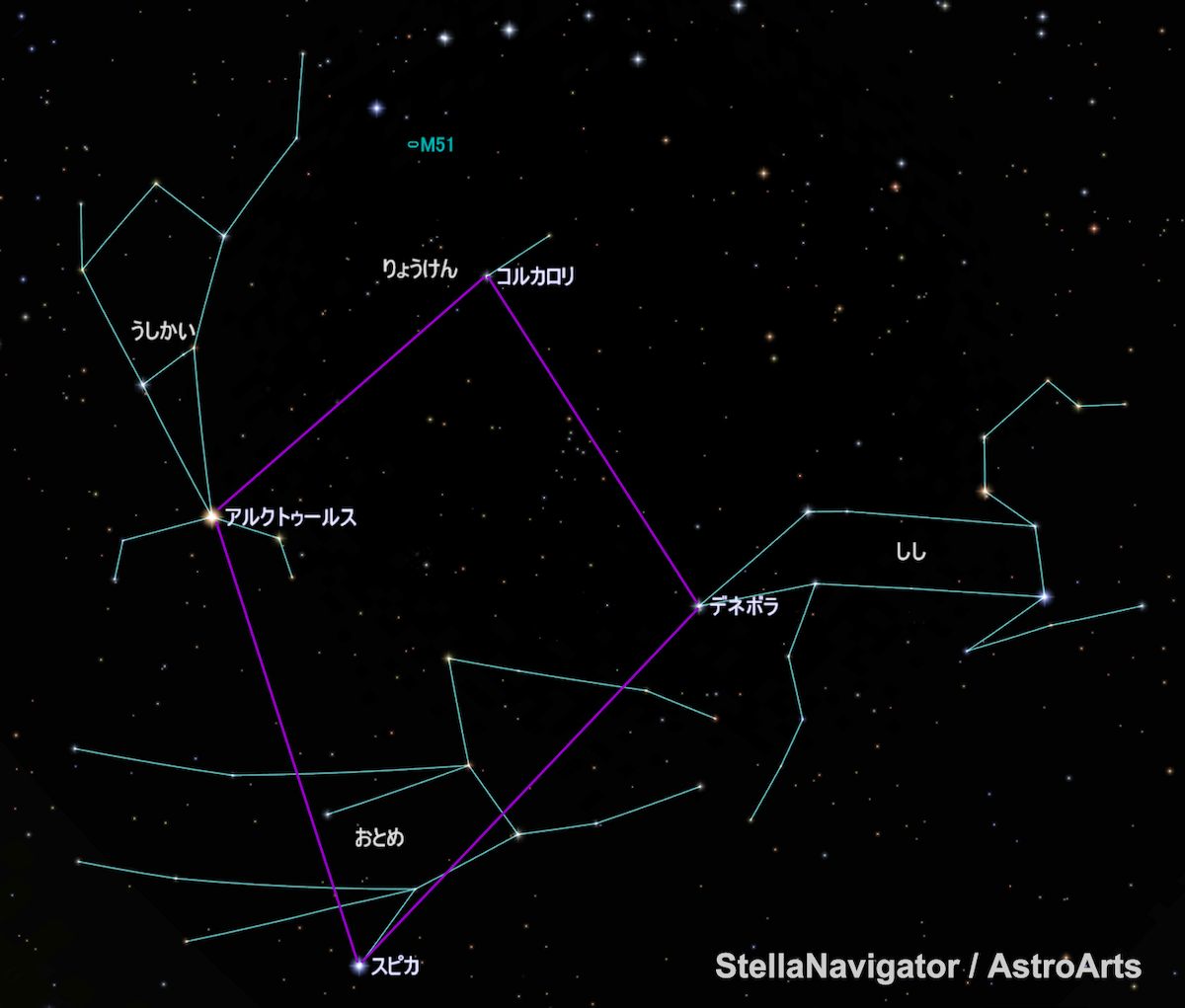

とはいえ、このコルカロリは3等星なので、少し暗い所にいるとしっかり目立って見えます。そして、コルカロリを加えることで、春の大三角が「春のダイヤモンド」へ進化するのです。

りょうけん座にはとても有名な天体があります。別名「子持ち銀河」で知られるM51です。

今年は小さなりょうけん座のコルカロリに注目して、春のダイヤモンドを見つけてください。

構成/佐藤恵菜