「本は読み手が主体的に読み解いていくべきもの。冒険と共通しています」

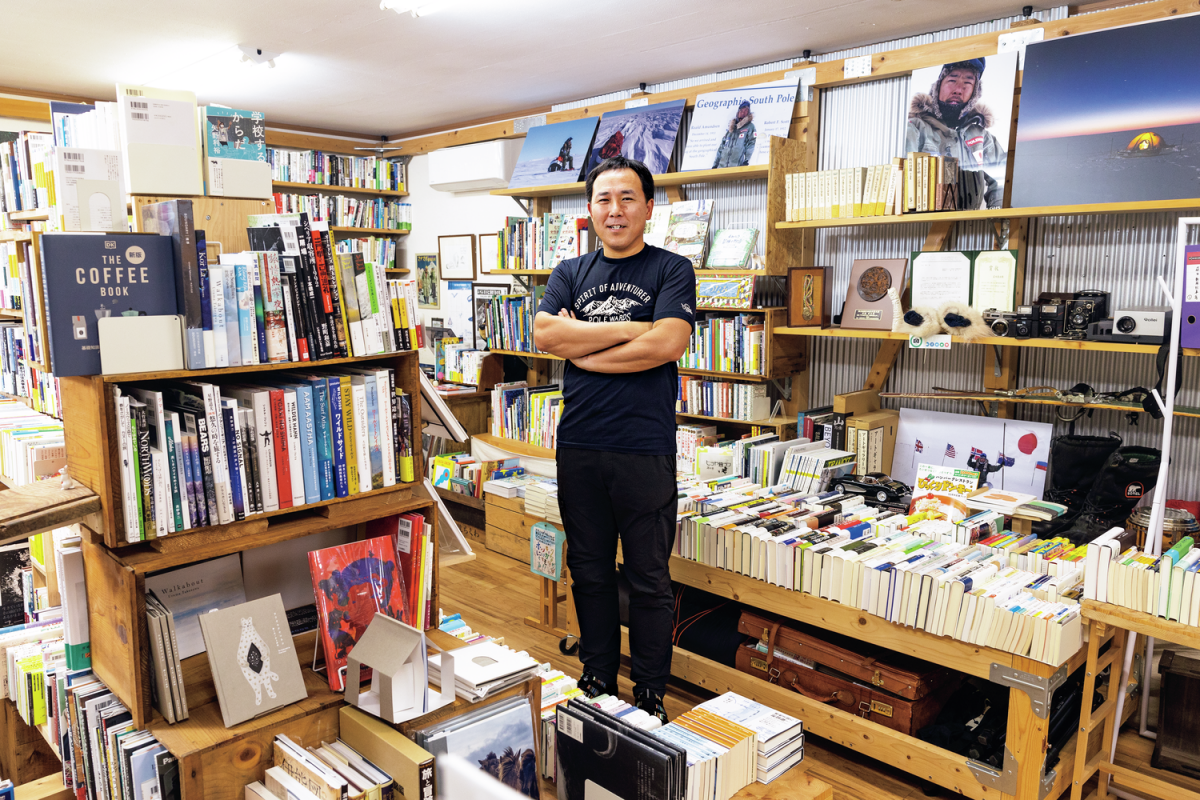

冒険家/北極男 荻田泰永

1977年神奈川県生まれ。カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に単独徒歩による冒険を行なう。2000年から2019年までの20年間の北極行は16回を数える。2017年度、植村直己冒険賞を受賞。2021年、冒険研究所書店を開業。著書に、『北極男 増補版』(山と溪谷社)、『考える脚』(KADOKAWA)、『君はなぜ北極を歩かないのか』(産業編集センター)。

「焚き火で読書ですか……困ったなあ。北極で焚き火したことないし、冒険中は本も読まないんですよ」

荻田泰永さんは、カナダ北極圏やグリーンランド、北極海を中心に単独徒歩による冒険を20年以上続けてきた冒険家だ。

「僕がそりを引いて歩いてきたところは一面真っ白の世界。立ち木も流木も、燃やせるものが何ひとつありません。それに、一日の行動が終わったらすぐにテントを立てて中に入ります。焚き火をするなんて考えられません。本に関しても、北極冒険中は読んでいる暇がないんです。『テントの中で暇なときは何をやっているんですか?』とよく聞かれますが、1秒も暇はありません。

極度に疲れているので1秒でも多く寝て体力を回復させなければならないからです。のんびり本を読める環境ではありませんし、そもそも荷物は1グラムでも軽くしたいじゃないですか。行動中は本が恋しくなることすらありません。

ただし、行き帰りの飛行機の中とか、最後の村で準備しているときには本を読みますよ。小説だったりノンフィクションだったり、とくにこだわりがあるわけではなく、そのときそのときで興味がある本を日本から持っていきます。腰を据えて読まなければならないような重量感のある本よりは気楽に読めるエンタメ系のほうが多いかな」

遠征のたびに同じ本を持っていったこともあるという。

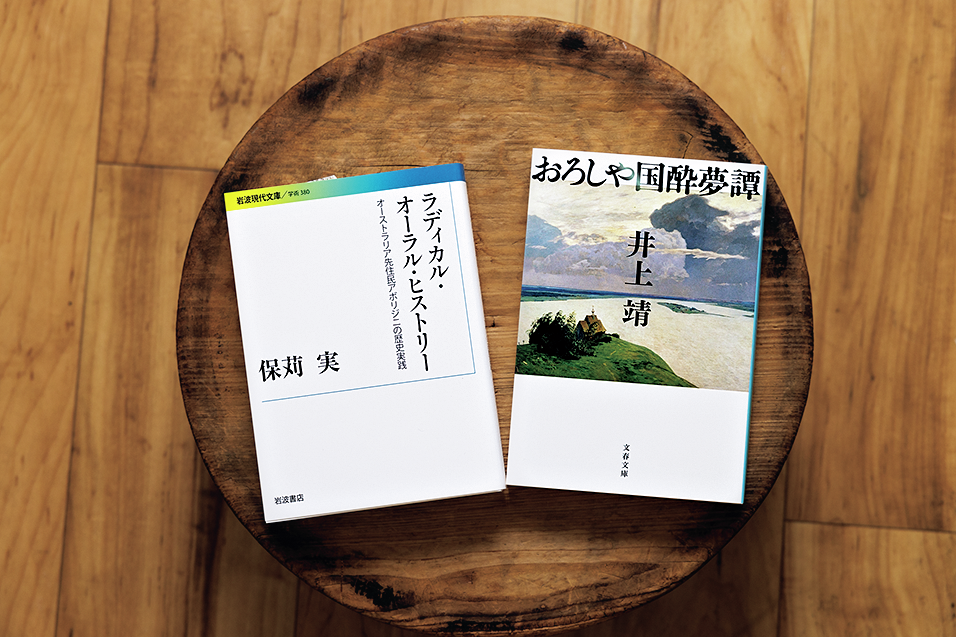

「井上靖さんの『おろしや国酔夢譚』です。江戸時代に難破・漂流してアリューシャン列島に流れ着いた大黒屋光太夫の過酷な運命を描いた歴史小説です。帰国の許可を得るために皇帝エカテリーナ2世に謁見しにいくのですが、道なきシベリアの横断は大地や河が凍る冬にしかできません。当時の貧弱な装備で真冬のシベリアを横断する描写は、自分も一緒に旅をしている気分になりました。そして、自分がこれから北極を歩こうとしているときに、『すげえなあ』と勇気をもらいました」

面白い本を嗅ぎ分ける嗅覚を磨いてきた

荻田さんにどうしても話を聞きたかったのは、北極冒険家がどんな本を読んでいるのかを知りたかったのに加えて、荻田さんが本屋の店主であるからだ。その「冒険研究所書店」は神奈川県大和市、小田急江ノ島線桜ヶ丘駅の駅前にある。

「2021年5月に開店しました。店を構えてもうすぐ3年半になります」

もともとは冒険をテーマに人が集まれる場を作ろうと、「冒険研究所」を作ったのが始まりだった。2019年10月、極地冒険で使ってきた装備品を1か所に集め、保管も兼ねて展示することで冒険研究所はスタート。その後、さらに不特定多数の人がふらりと寄ることができる場にしたいと思うようになり、閃いたのが書店だったのだという。だから冒険研究所書店には、冒険や探検の本だけではなく、地域の住民が気軽に立ち寄れるよう一般書もたくさん並んでいる。

「最初は古本のほうが多かったけれど、今は新刊書のほうが多いですね。もちろん全部読んでいるわけではありませんが、基本的には僕のチョイス。置いているのは、僕が興味のある本たちです。とはいえ明確な基準があるわけではなく、感覚で選んでいます。考えてみれば当たり前なのですが新刊書は読んだことのない本なわけで、おもしろそうかどうかは感覚に頼るしかありません。タイトル、誰が書いているか、あるいはカバーデザイン……。3年半、毎日新刊情報を見ながら仕入れをやってきて、だんだん面白い本を嗅ぎ分ける嗅覚が磨かれてきたと感じています」

「冒険研究所を構えた後、駅の周囲を見渡してみると、書店がないことに気づいたんです」

冒険研究所書店に置かない本の基準

店の中をぐるっと一周してみると、ほかの書店とは異なる荻田さんらしさが感じられる。冒険、探検、山岳書が多いこと。そして、ビジネス書や自己啓発本がほとんど置いていないこと。本を置く基準はとくになくても、逆に〝置かない基準〟はあるのだという。

「『本のほうから安易に答えをいってくる本』は置きません。それが唯一の基準です。『これが答えですよ』といってくる本が世の中にはたくさんあります。たとえば、『1日10分××を続けたら、半年後にあなたはこうなります。すると人生はこうなります』というような本。そういった本は仕入れないんです。

これは読み手側の問題でもあるのですが、かなり多くの人が、『答えは何だろう?』と本の中に答えを探しながら読んでいます。そして、いいことが書いてあると、『ああ、これが答えだな』と自分の頭にダウンロードする。これでは著者の考える答えをコピペしているだけで、読者自身の主体性はまったくありません。本来、答えは本の中にあるのではなく、読み手の頭の中にあるんです。その頭の中にある答えに至るヒントが書かれているのが、価値のある本だと思うんです。

なぜ2500年前のアリストテレスや論語がいまだに読まれるのでしょうか? それは、2500年経っても時代の風雪に耐えてこられた普遍性が、アリストテレスの著作や論語にあるからです。そういう本を主体的に読み解いていかなければわからない答えがある。一方、本のほうから安易に答えをいってくる本というのは、時代が変わったら用済みになる本です。2024年のベストセラーのビジネス本は、20年後はたぶん意味がなくなっているはずです。2024年の答えとしては正解かもしれないけど、人間としての答えではないからです」

読書も冒険もキーワードは主体性

耐寒シューズ、ストーブ、テントシューズ、特注ダウンジャケット、そりなど、書店内には極地で使用したギアが展示されている。

荻田さんは探検の古典が並ぶ一角に立ってことばを続けた。

「古典が読めなくなってきているのは、答えが書いていないからでしょう。たとえば100年前の探検記。時代が違う、国が違う、やっていることが違う……。自分との共通性が何も見いだせず、何が答えだか全然わからない。でも、先人の書いた探検記には、じつは人間の普遍性やなぜ冒険をするのかという根源的な問いがあちこちにちりばめられているんです。それらを読み手が主体的に読み解いていくことこそ、本を読むという行為にほかなりません。主体的に読み解けない人は、本のほうから『これが答えですよ』といってくれないと、何が書いてあるのかわからないんです」

本は読み手が主体的に読み解いていくべきものだと荻田さんは繰り返した。

「この『主体性』ということば、冒険の本質を語る上でもっとも重要なキーワードです。ルールもマニュアルもない中で、主体的に価値観を作り上げることが冒険の重要な要素だからです。読書と冒険は重なり合っているんです」

冒険研究所書店では、訪れた人とのコミュニケーションを何よりも大切にしているという。

「おすすめもよく聞かれます」

そこで、焚き火でおすすめの一冊を聞いてみると……。

「おすすめとなると百人百様です。僕自身もその日の気分で読みたい本は異なりますからね」

ならば質問を変えて、「最近面白かった本」は何ですか?

「保苅実さんの『ラディカル・オーラル・ヒストリー』がすごく面白かったです。歴史学者がオーストラリア先住民アボリジニの歴史観について考察した本です。たとえば、『大蛇が大雨を降らせた』とアボリジニが語るとき、西洋の文化人類学者は、

『大蛇とはその時期に発生する巨大な雲の比喩である』と解釈します。ところが本書の著者・保苅さんは、『仮に本当に大蛇が雨を降らせたとしたらどうだろう』と考える。『荒唐無稽な話だから、何かの比喩であろう』とは考えないんです。しかもそれをアカデミックに論理的に考察する。自分の立ち位置を動かさずにアボリジニの言葉を引き寄せて解釈する西洋の学者とは正反対で、保苅さんはアボリジニの立ち位置を動かさずに自分のほうから寄っていきます。

その視座の転換がめちゃくちゃ面白かった。本は、このような新鮮な体験や気付きを与えてくれたり、自分の知らないことを教えてくれたりします。エンタメとしてはもちろんですが、本を読む楽しみはそれ以外にもさまざまな方向性がありますよね」

未読の本の山がどんどん高くなる

一読書人(読み手)としてだけでなく、書店店主(売り手)として、荻田さんは本と付き合ってきた。そしてもうひとつ、荻田さんは書き手でもある。2013年に上梓した処女作『北極男』、2019年に出した2作目『考える脚』。この11月には最新作の『君はなぜ北極を歩かないのか』が発売となる。

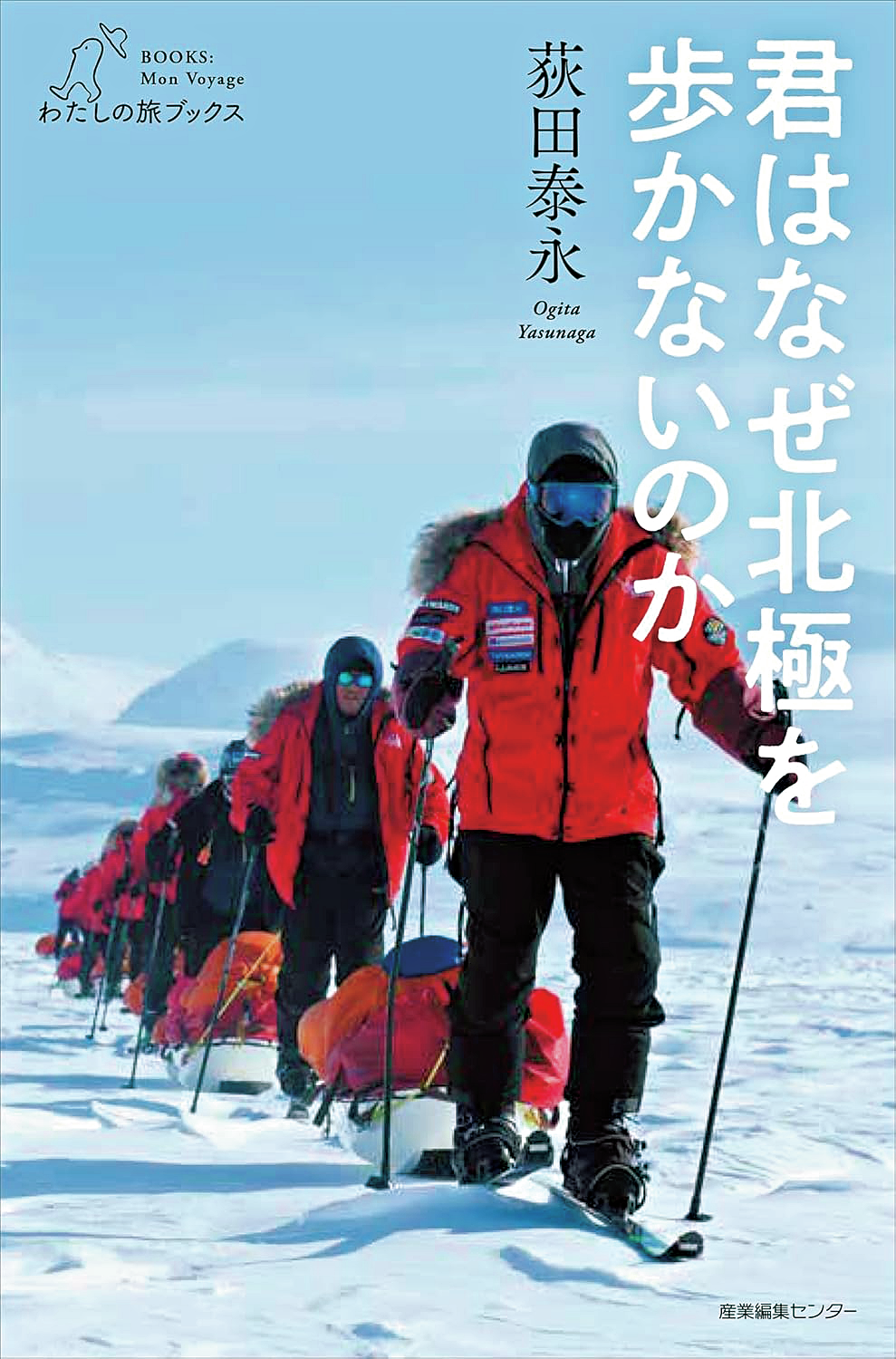

「2019年に若者12名を引き連れて行った『北極圏を目指す冒険ウォーク』の約1か月間のことを書き下ろした極地冒険紀行です。自分自身の冒険人生も振り返りながら、冒険とは何かなどを考察しました」

そんな荻田さんの目下の悩みは、本を楽しむ自分の時間がなかなか取れないこと。

「本に囲まれ、それを仕事にしているけれど、読書量は以前より減っています。読みたい、読まなきゃと思いながら読めていない本が積読状態で、山はどんどん高くなる一方です(笑)」

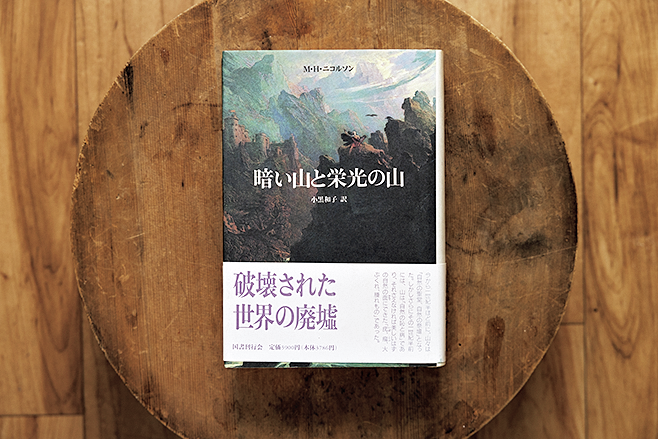

では、その山のてっぺんにある本は何ですか?

「『暗い山と栄光の山』。ヨーロッパ世界における山への視線・評価の歴史的変化を考察した本で、服部文祥さんに『面白いよ』と教えてもらいました。17世紀までは忌むべき存在だった山が、なぜ美しく崇高なものとして見られるようになったのか。焚き火にあたりながら、じっくり読み進めたいです」

荻田泰永さんが焚き火の前で読みたい本は?

㊨ おろしや国酔夢譚

著者:井上 靖

出版社:文藝春秋

㊧ ラディカル・オーラル・ヒストリー

著者:保苅 実

出版社:岩波書店

暗い山と栄光の山

作者:M・H・ニコルソン (著)小黒和子 (訳)

出版社:国書刊行会

2018年、北極を一度離れ、未知の世界を見てみようと南極に挑戦。日本人初の南極点無補給単独徒歩到達に成功した。これにより、植村直己冒険賞を受賞する。

冒険研究所書店

住所:神奈川県大和市福田5521-7

電話:046(269)2370

営業時間:10:00~19:00

定休日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌火曜日)

HP:https://www.bokenbooks.com/

\荻田さんの最新刊/

君はなぜ北極を歩かないのか

作者:荻田泰永

出版社:産業編集センター

※構成/鍋田吉郎 撮影/見城 了

(BE-PAL 2024年12月号より)