FILE.118は、杉並区の井草富士です。

第118座目「井草富士」

今回の登山口は、JR西荻窪駅です

JR西荻窪駅北口登山口。

今回の登山口(=最寄り駅)である西荻窪駅は、JR東日本の駅としては東京23区最西端の駅(お隣の吉祥寺駅は武蔵野市です、念のため)。「東京都区内」のJR駅では中心駅(運賃計算上の基準駅)である東京駅から最も遠いそうです。実際に乗ってみると、それほど遠いとは感じませんでしたが。

さて、西荻窪はどんな街なんでしょうか。今回の目的地「井草富士」を目指して出発します。

外観を見るだけでも心和む昔ながらの喫茶店

事前に地図で見た限り、西荻窪=住宅街です。この連載で何度も書いていますが、住宅街といえば特筆すべきことがほぼ見つからない著者泣かせのエリア。ということで、JR西荻窪駅北口登山口を出ると、迷わずネタになりそうな西窪西荻窪伏見通り商店街へそそくさと駆け込んだのでした。

西窪西荻窪伏見通り商店街。商店街とはいえ必ずネタがあるわけではありません。

勢いよく西窪西荻窪伏見通り商店街へ飛び込んだのはいいですが、午前中だったのでお店も閉まってるところが多く、閉店しているのか、まだ営業前なのか区別がつきません。困りました。キョロキョロと歩くのですが、なかなか「これ!」というお店にはたどり着きません。残念がらそろそろ商店街の終わりかな…と思ったところ、何やら気になるお店が隣り合わせで見えてきました。

なかなか趣のある喫茶店が、しかも道路を挟んで隣り合わせで2軒もあるじゃないですか!

ちょっと雰囲気のある外観に、思わず足を止めてしまいました。いい感じの昔ながらの喫茶店といった感じ。後から調べてみると、個性的なお店でした。店内では珈琲を中心としたドリンク、デザートなどを提供しているそうで、カウンターとテーブル席(4人席)×2卓のこじんまりとしていますが、店内では食器やカトラリーなども常時販売しているそうです。また、レトロでオシャレな家具などの取り扱いもあるそうです。

喫茶 村田商會。

西荻窪にはマスターが自焙煎豆で一杯ずつ丁寧にコーヒーを淹れる小規模な喫茶店が多くあるそうです。そんな喫茶店の一つがどんぐり舎。1974年創業で、店内はジャズの流れる昭和レトロな雰囲気です。1日限定5食のコーヒーゼリーが絶品だとか。少し調べてみたのですが、どんぐり舎を舞台にしている皆吉司句集『どんぐり舎の怪人西荻俳句手帖』という本もあるそうです。常連客の中には作家や漫画家などの方々もいらっしゃるとか。

どんぐり舎。

この2軒以外にもいくつか純喫茶の名店が点在しているので、西荻窪でカフェめぐりを楽しむのもいいかもしれません。

さらに道を進んでいくと、イタリアン店などオシャレなお店がありました。良い街ですね、西荻窪。歩を進めるごとに、どんどん印象がアップする感じです。

しかし、善福寺川にかかる橋を渡り切ると、そこは住宅街。当たり前ですが、もはや右を見ても左を見ても家、家、家しかありません。めげずに住宅街をどんどん進んでいきますが、ネタはなし。実際の距離以上に長く歩いているようにも感じました。

そんなこんなで、遠くに木々の緑が見えてきました。結局、そのままスルッと目的地の井草八幡宮に到着したのでした。

今回の目的地、井草八幡宮とは——

井草八幡宮

井草八幡宮の周辺は、善福寺池の豊富な湧水があり、古くから人々が生活していたようです。実際、境内地やその周辺地域からは縄文時代の住居跡や土器等が発見されています。神社の創建は平安時代(794年~1185年)末期といわれています。当初は春日社を祀っていたそうですが、源頼朝が奥州征伐の戦勝祈願をしたことで八幡大神(やはたのおおかみ)を主祭神とするようになったとか。

境内には源頼朝が1189年(文治5年)に手植し奉献したと伝えられる老松「天然記念物-井草八幡の松」(高さ約40m)があったそうですが、1973年(昭和48年)に枯れてしまい、現在は二代目の松が植えられているそうです。

入り口の大鳥居をくぐって入ると、都内屈指の広さを誇る敷地の中に、ゆったりした道幅のある参道が付けられています。

井草八幡の立派な鳥居。

井草八幡宮敷地内にある楼門(ろうもん)。

井草八幡宮の参道を進み、出口のある北鳥居へと進みます。北鳥居をくぐって道路を挟んだ場所に駐車場があるのですが、この駐車場の奥に今回目指す井草富士があります。

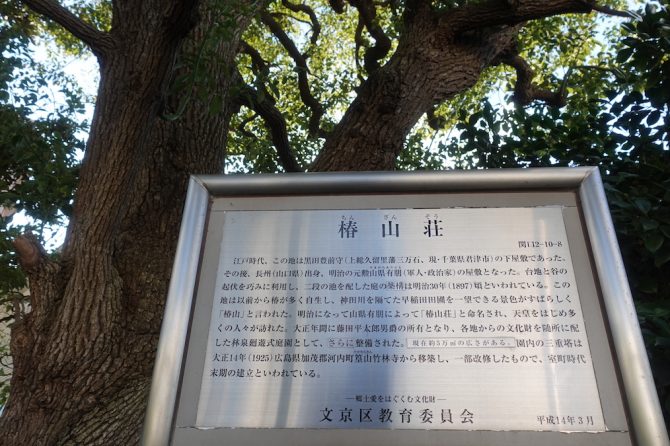

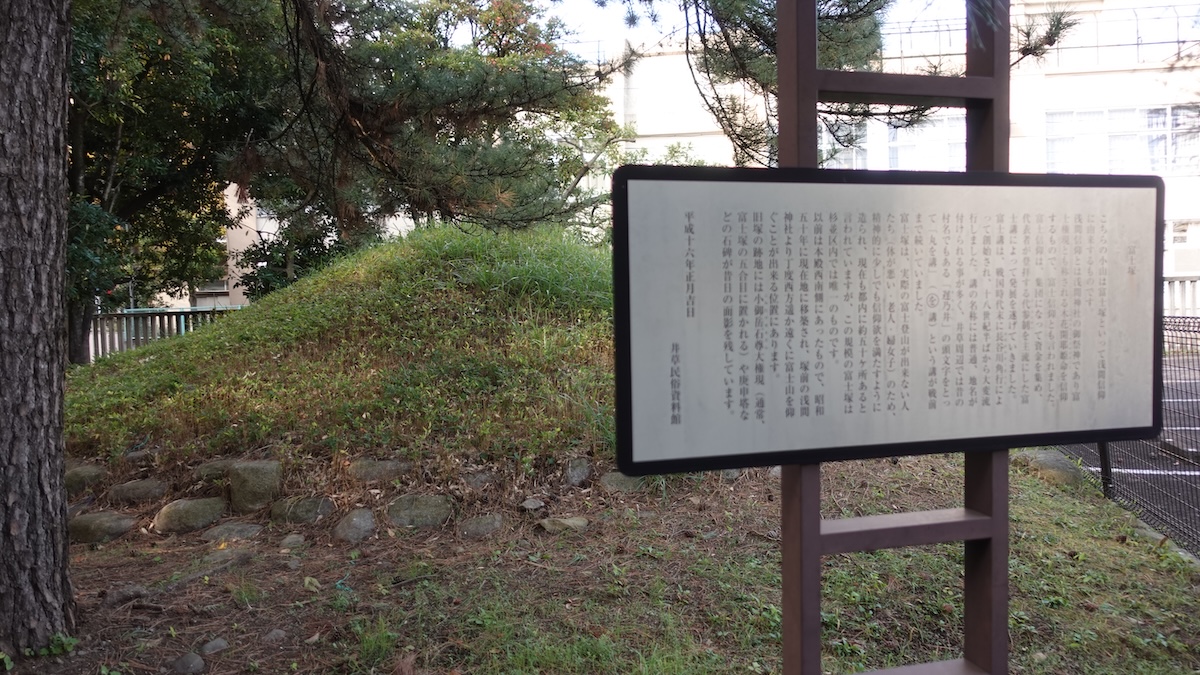

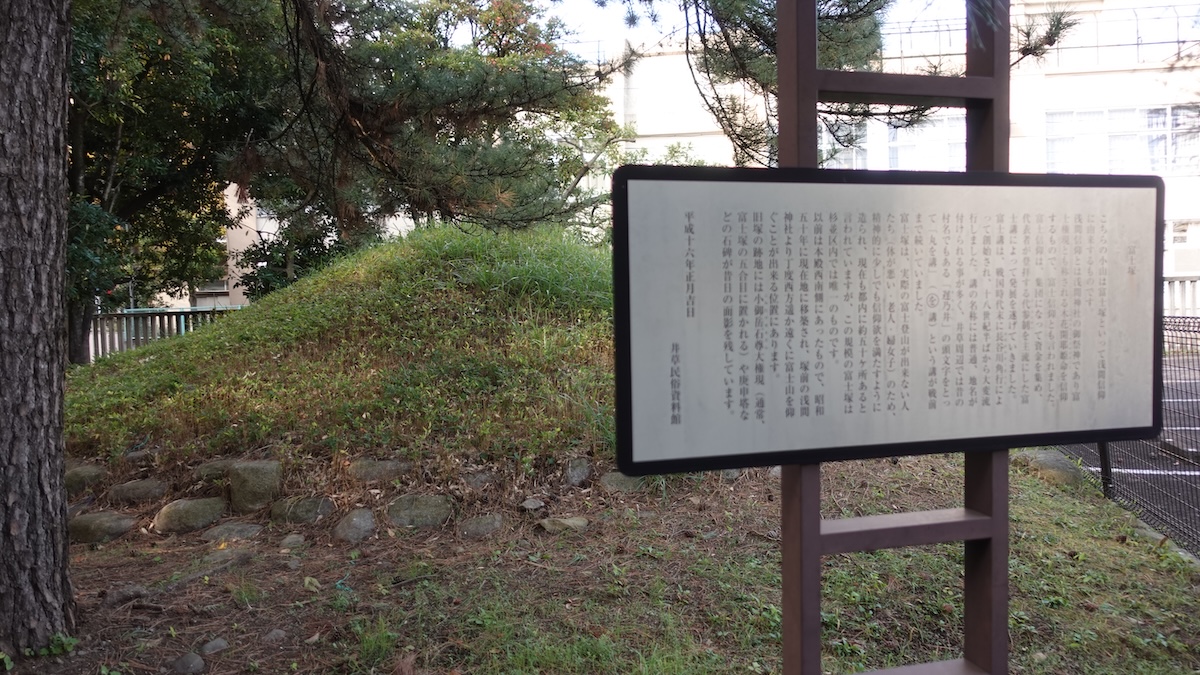

井草富士

詳細は不明ですが、井草富士は杉並区で唯一残されている富士塚です。以前は、境内にあったそうですが、昭和50年に現在の位置に移築されました。井草八幡宮の中には、冨士講に関する井草八幡宮冨士講灯籠なども残されており、杉並区の有形文化財にも指定されています。

こんもりと盛り上がった井草富士。

境内には井草八幡宮冨士講灯籠もあります。

帰宅後に原稿をまとめていてふと気付いたのですが、源頼朝が奥州征伐の戦勝祈願で主祭神が変わったとのことですが、もしかしたら現在の井草(いぐさ)は、戦(いくさ)が由来になっているのでしょうか…。

ともかく、富士塚のそばにある案内板によると、このあたりでは富士講(富士信仰)が戦前まで続いていたそうです。そして、富士講が途絶えた今も富士塚や灯籠がしっかり残され、土地の歴史を知るきっかけにもなっています。通りすがりの登山者に偉そうなことは言えませんが、杉並区唯一の富士塚が末永く存在してほしいと思います。

次回は、板橋区の茂呂遺跡です。