FILE.123は、板橋区の徳丸富士です。

第123座目「徳丸富士」

今回の登山口は、都営三田線高島平駅です

都営三田線高島平駅登山口。

今回の登山口(最寄り駅)は、都営三田線高島平駅。学生時代、寮が春日にあったので都営三田線はよく利用しましたが、巣鴨から北に乗ったことはありません。ということで、初めての高島平駅です。

巨大団地や珍しい並木道を抜け、ミニ富士へ

駅を出ると陸橋がかかっていて、すぐ目の前にどでかい高島平の団地がそびえていました。思わず恐怖で身が震えます。しつこいぐらい何度も書いていますが、住宅街はたいてい特筆すべきことが見つかりません。巨大団地もきっと…と背筋が寒くなったのです。が、下手の考え休むに似たりなので、今回の目的地である徳丸富士を目指して足を前に進めます。

駅から出るとすぐ目に飛び込んでくる高島平団地。

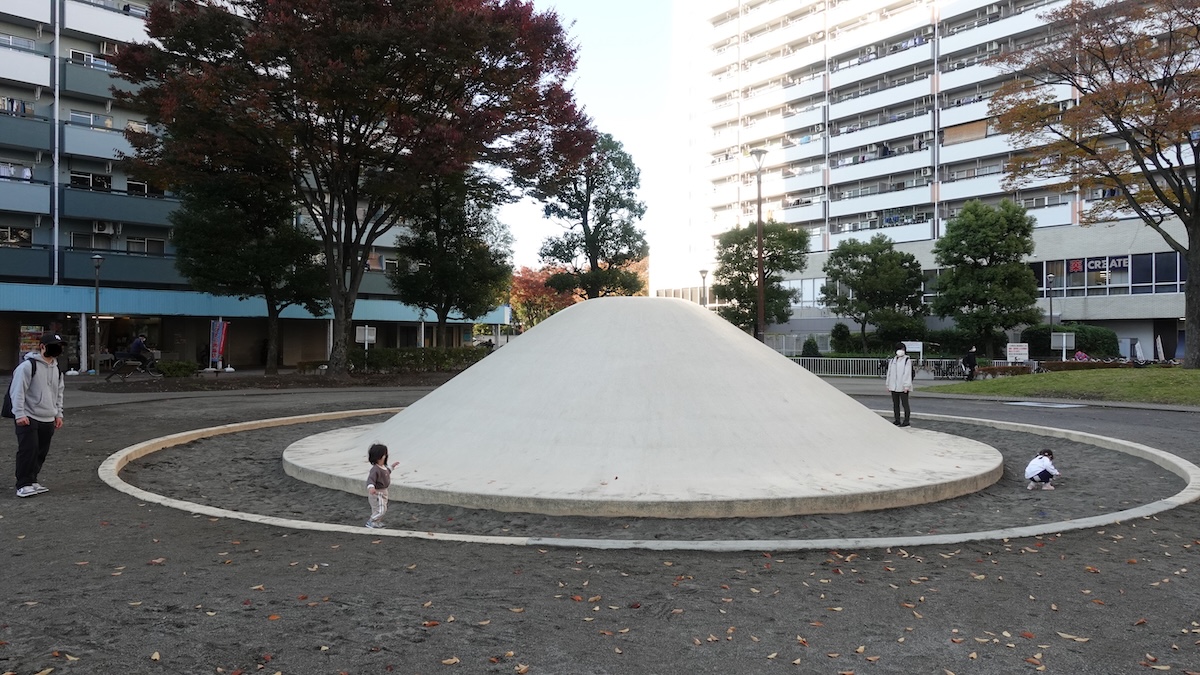

団地の中を進んでいくと公園があり、園内の山の麓で子どもたちが遊んでいました。子どもたちが遊び終わるのを待ってから、僕も登り始めます。山肌がつるつる滑るので、雨天だとけっこう危険かもしれません。幸い、この日は晴天だったのでササッと登頂し、無事に何ごともなく下山しました。

…ここが徳丸富士ではありません。たまたま高島平団地内の公園に山があったので登ってみただけで、ここからまだ山行が続きます。ちなみに、この公園はその名も「お山の広場」といいます。

お山の広場にある「お山」。

高島平団地を抜け、大通りの長後赤塚線へ向かいました。そこから、首都高速沿いに長く延びる赤塚公園エリアに突入します。そして、赤塚公園徳丸ヶ丘緑地地区へと進んでいくと、ハイカーとして心惹かれる良さげな道に変わりました。

良い感じの道のり。

公園の入口奥に進むと、遊歩道が山頂に向かうかのように伸びています。一気に登っていくと公園の上に出て、団地から住宅街に変貌を遂げているのでした。公園の上部には道がないので、公園に沿うように歩き、「徳丸槙の道」という並木道をさらに登ります。

この徳丸槙の道は板橋区の十景にも選ばれているそうですが、調べてもあまり詳しい情報はありませんでした。ただ、槙の木は庭木として有名ですが、街路樹として植えられているのはレアだそうです。確かに、景観の雰囲気がちょっと独特かもしれません。

植込みの中にあるお稲荷さんを発見。

裸の子どもでタイトルが「あまえ」…?

このまま徳丸槙の道を進むと目的地の北野神社に着くのですが、もう一踏ん張りして何かネタを見つけようと少しだけ道をそれます。すると奥に趣のある家がが見えてきました。「旧粕谷家住宅」です。

旧粕谷家住宅

江戸時代、徳丸地域は徳丸本村と徳丸脇村、徳丸四ッ葉村に分かれていたそうです。粕谷氏は代々徳丸脇村の名主を務めた名家だったそうで、その名主粕谷家から浅右衛門が隠居した際に作られたのがこの家だと伝えられているそうです。

旧粕谷家住宅は、建築当初の部材がよく残っていて、建築当初の形を復元整備する工事の際に、南東隅の柱の枘(ほぞ)に「享保八年 卯二月三日」の年紀が記されていたそうです、そのことから住宅の建立年は1723年(享保8年)と判明したそうです。

旧粕谷家住宅は関東地方の古い民家に認められる特徴を持っていて、最古級に属する古民家のひとつなんだとか。ちなみに、移築されずそのまま文化財として保存される古民家はかなり少ないそうです(2018年に東京都指定有形文化財(建造物)に指定)。

旧粕谷家住宅。

僕が行ったときは、大量の柿が置いてありました。管理人の方に「渋を抜いていないけど持って行かない?」と声を掛けられ、しばらく話を伺うことになりました。トレイルや登山だと、ほんのちょっとした切っ掛けで知らない人同士が会話するのも珍しくありませんが、住宅街の中の古民家だとちょっと不思議な感じです。

建物の屋内も見学できます。

山行の途中なのに、ちょっとの寄り道のつもりが気づくとずいぶん長いこと話していて、本来の趣旨を忘れるところでした。あくまでも今日の目的は、ここからすぐ近くにある「富士山」です。ということで、旧粕谷家住宅から細い路地を進み、北野神社の裏手の入口に到着しました。

いざ、徳丸富士へ

徳丸北野神社

990~994年に、この地域で疫病が流行し大勢の人々が亡くなられました。このとき、地域にすむ徳麿(とくまろ)の夢に大神様が現れ、この地にある梅の古木に祈願するようお告げがあり、お告げ通りに祈願すると疫病はことごとくなくなりました。そこで、梅はまさしく聖廟天神により大切にされていたことから、京都北野天満宮より分霊し、祠を設けて天満宮としたそうです。

田遊び

田遊びは、旧正月にその年の五穀豊穣と子孫繁栄を祈願し神に奉納する行事です。稲作の作業内容を唱える言葉と所作を田の神に奉納し、豊作を祈願します。徳丸北野神社では今も田遊びが毎年行われていて、国の重要無形民俗文化財に指定されています。詳しくは、徳丸北野神社のホームページを参照してください。

徳丸北野神社。

神社の裏手側にある牛の像。ちょっとかわいい!

徳丸富士

上記の北野神社のホームページにも記載がなく、境内にも案内板などは見当たりません。どれが富士塚なのだろうと探したのですが、どうやら徳丸北野神社境内の向い側にある塚が富士塚のようです。石段が6段ほど、高さ1mほどですが、山頂に石祠と黒ボク(溶岩)があります。詳しい由来などは不明ですが、おそらく時代の流れの中でもともとの大きな富士塚が削られ(あるいは消滅し)、残された黒ボクなどで安全で壊れない富士塚を再建したのかもしれません。

こぢんまりした徳丸富士。

出羽三山の社

ちなみに、この徳丸北野神社には、山岳信仰で知られる出羽三山神社の末社があり、徳丸出羽三山講がお守りするお社なんだそうです。なんと、講は平成22年に結講300年を迎えたそうで、現在でも山形県の出羽三山の勝木坊に宿泊して、月山・羽黒山・湯殿山に登拝しているのだとか。

出羽三山の社。

おそらく時代の流れに翻弄されたであろう、徳丸富士。この連載では消滅した富士塚も見てきているので、こぢんまりとしつつ今なお存在している徳丸富士の姿に心を掴まれました。できることなら末永くその姿を保ってほしいと願っています。

次回は、板橋区の下赤塚富士です。