CONTENTS

新型VWティグアンに乗って感じるトランスミッションの違いの明確さ

フォルクスワーゲンのSUV「ティグアン」が3代目にモデルチェンジしたので、静岡県・御殿場市の一般道と高速道路などで試乗してきました。

ティグアンは2007年に初代モデルが登場して以来、全世界で760万台以上の販売を重ねてきたベストセラーモデルです。

3代目で改められた主なポイントとして挙げられるのは、ボンネット位置を高くすることによる空力特性の改善、プラットフォーム改良による電子制御シャシーコントロールの進化、マトリックスヘッドライトやインフォテインメントなどです。

それらの効能は派手派手しいものではありませんが、長距離や長時間の走行によって確実にドライバーに安全で快適な移動体験をもたらすものであることが確かめられました。

加えて、特に進化点に挙げられてはいませんでしたが、試乗中ずっとトランスミッション(変速機)の洗練具合に感心させられ続けていました。

フォルクスワーゲンのトランスミッション「DSG」の仕組み

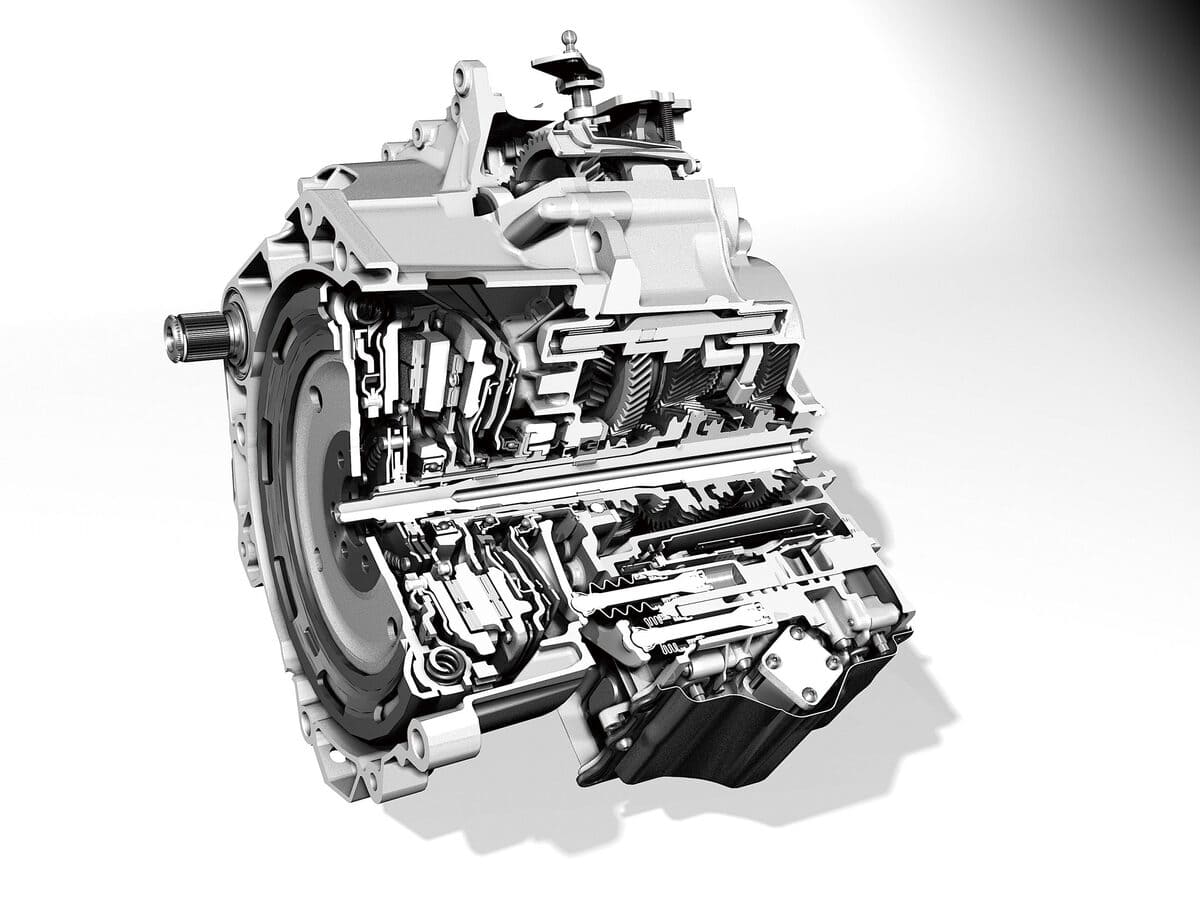

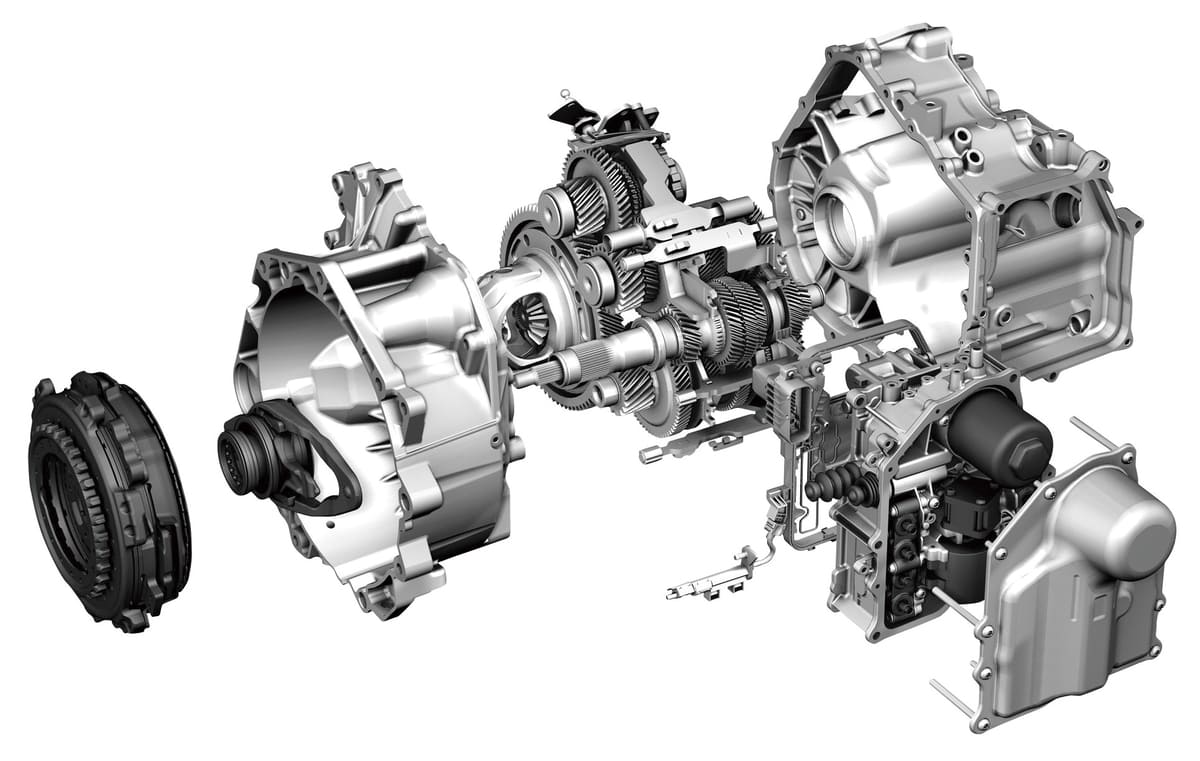

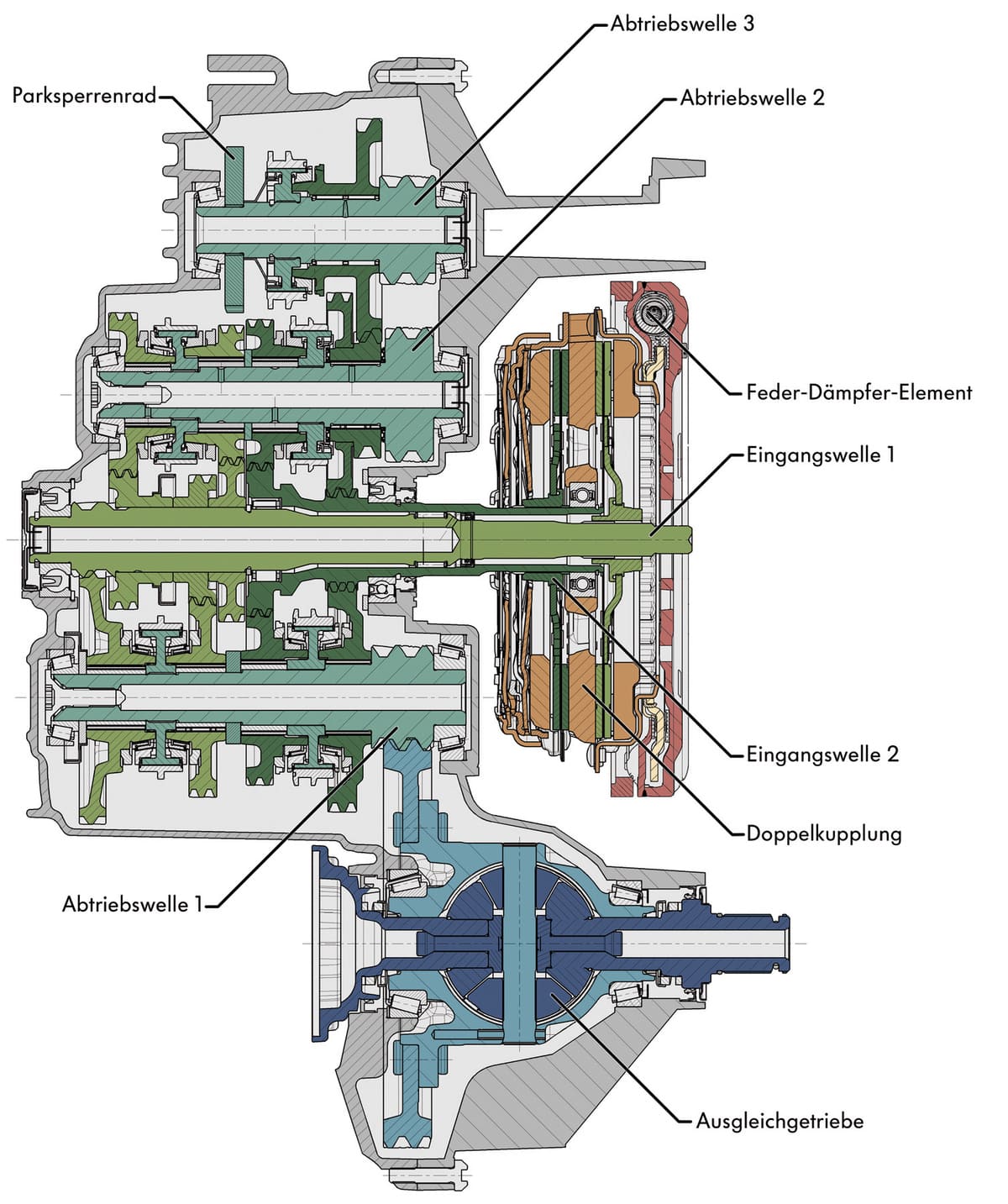

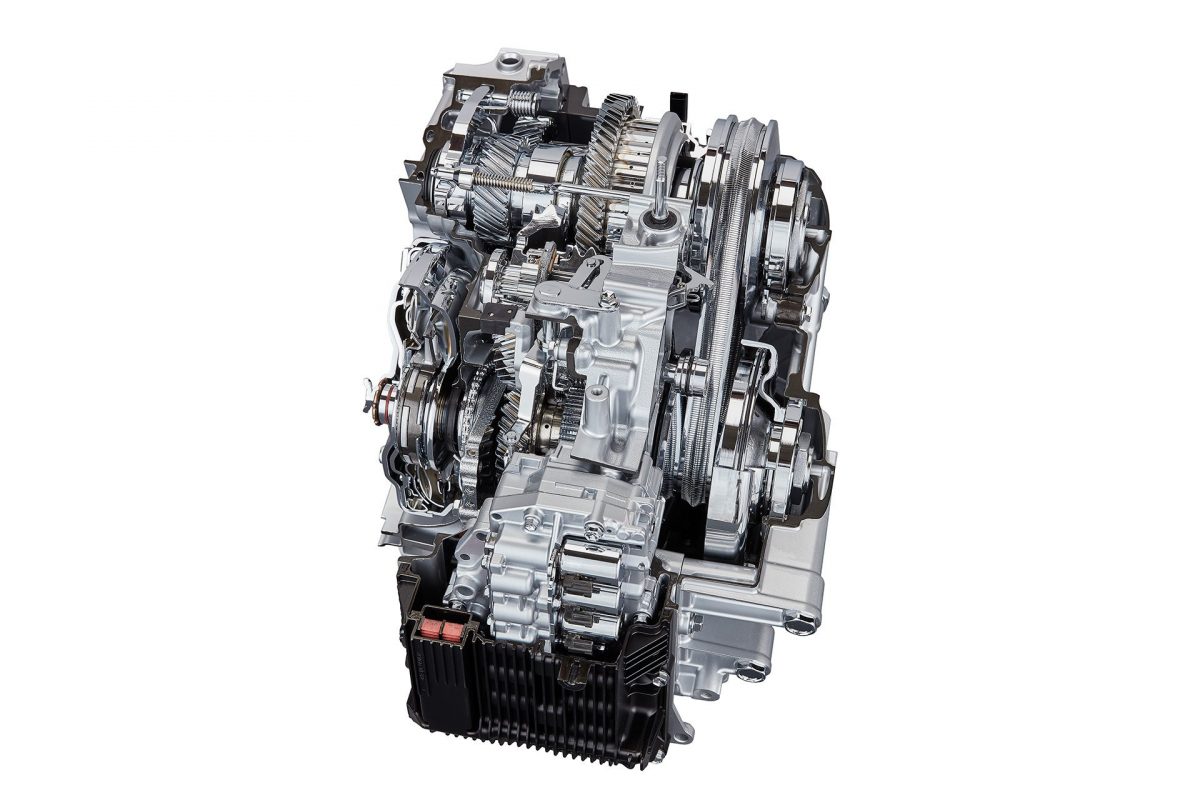

フォルクスワーゲンの7速DCG断面図。

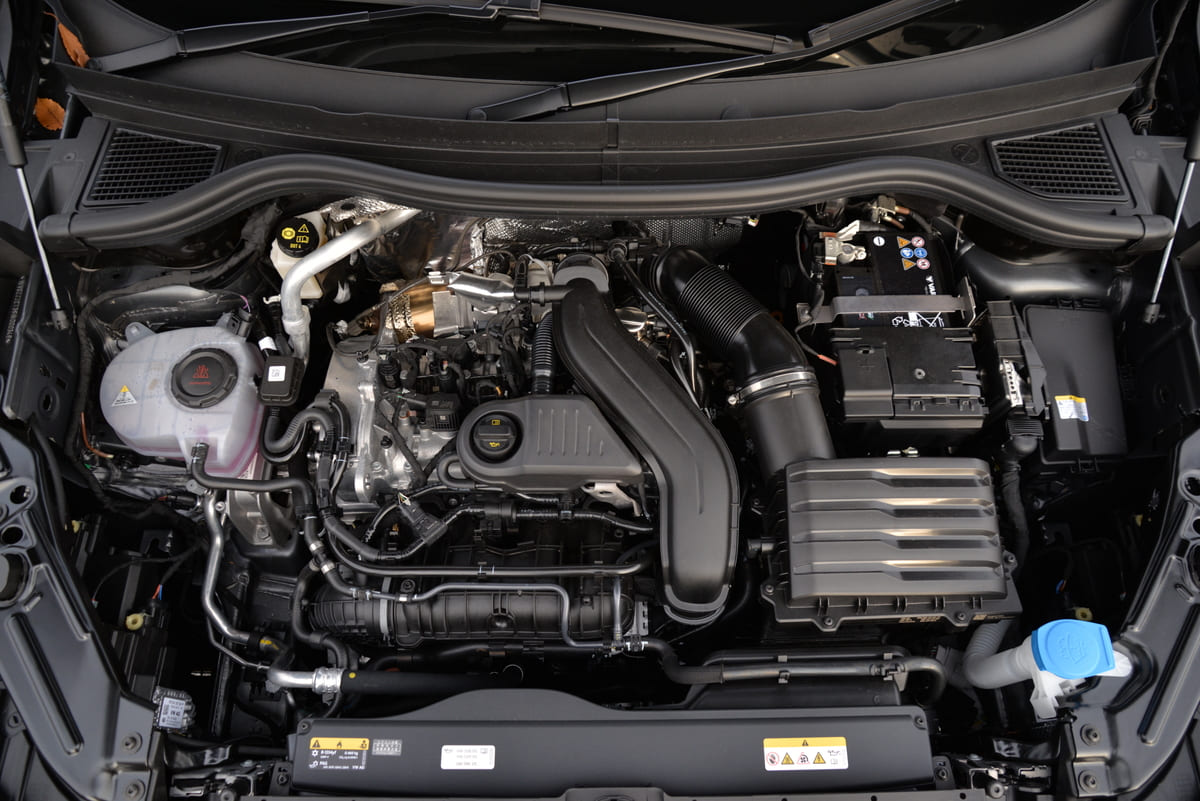

新型ティグアンのパワートレインはマイルドハイブリッド化された1.5リッターガソリンエンジンと2.0リッターディーゼルエンジンの2種類ですが、どちらにも「DSG」(Dual Cluch Gear Box)と名付けられたデュアルクラッチタイプの7速オートマチックトランスミッションが組み合わされています。

クラッチペダルのあるマニュアルタイプのギアボックス(いわゆるマニュアル車)には、動力を伝達/切断するクラッチは1組しかありません。それに対してデュアルクラッチタイプでは、2組を組み合わせて交互に変速していくことで、ドライバーが左足でクラッチペダルを踏んでシフトレバーを操作して変速する操作が不要になります。

クラッチペダルが存在せず、アクセルペダルとブレーキペダルの2本のペダルしか存在しないので、日本ではAT限定免許で運転することができます。

デュアルクラッチタイプというのは、文字通り2組のクラッチおよびギアボックスを持ったマニュアルギアボックスのことです。金属製の径が異なるギアとギアを組み合わせてエンジンパワーを伝達し、加減速の際に動力を切断/再伝達していく原理は、マニュアルタイプのギアボックスと変わりません。

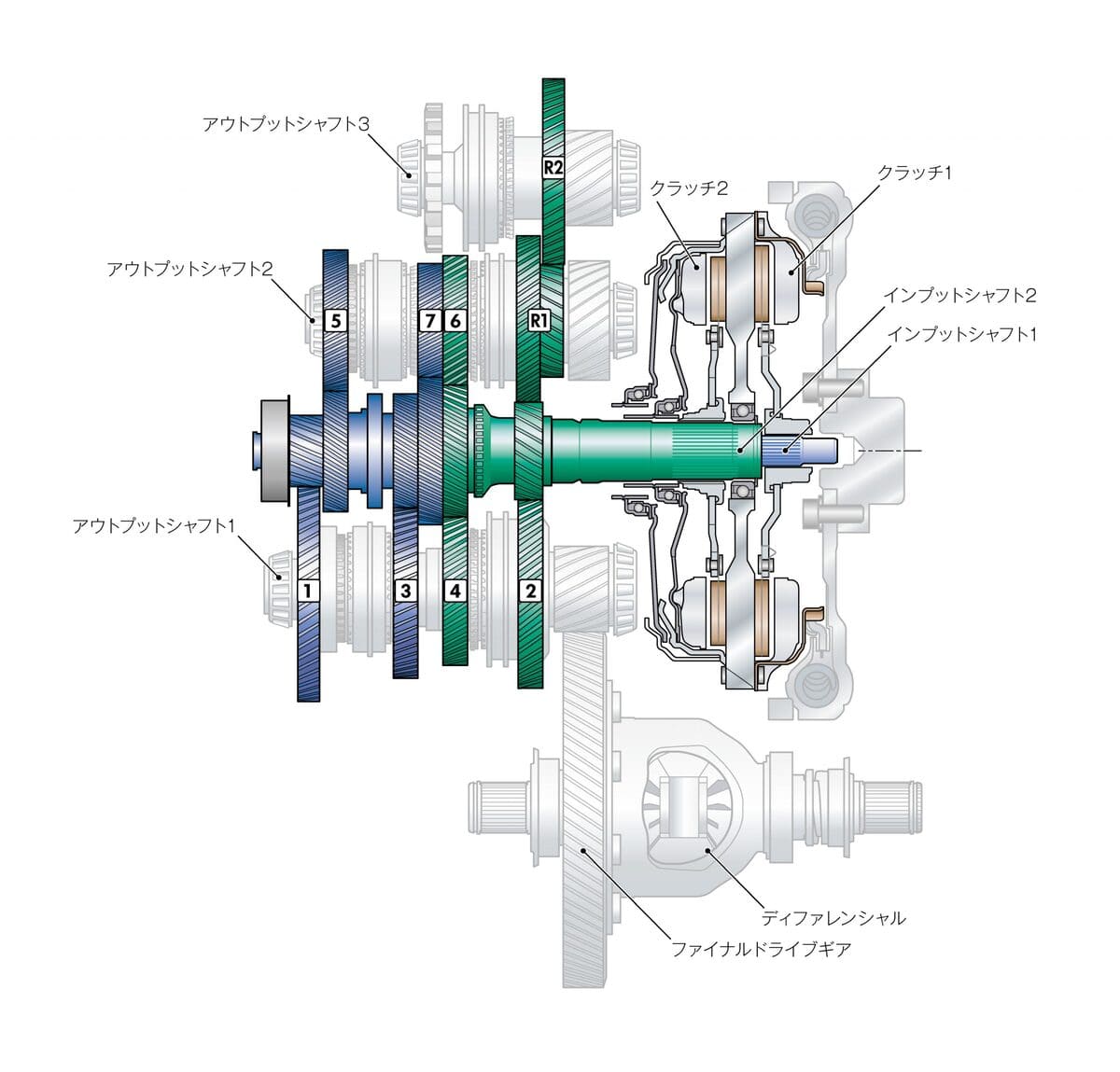

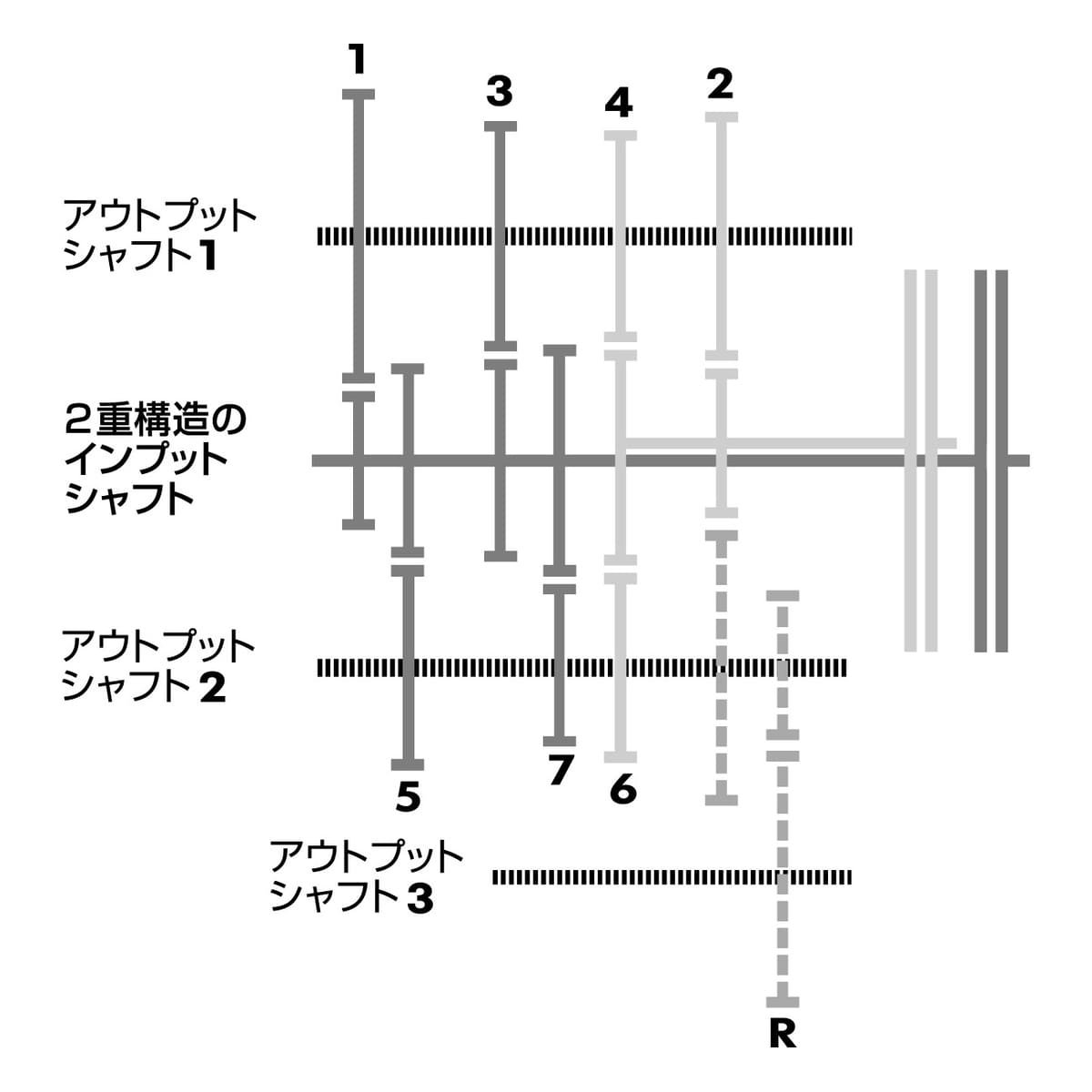

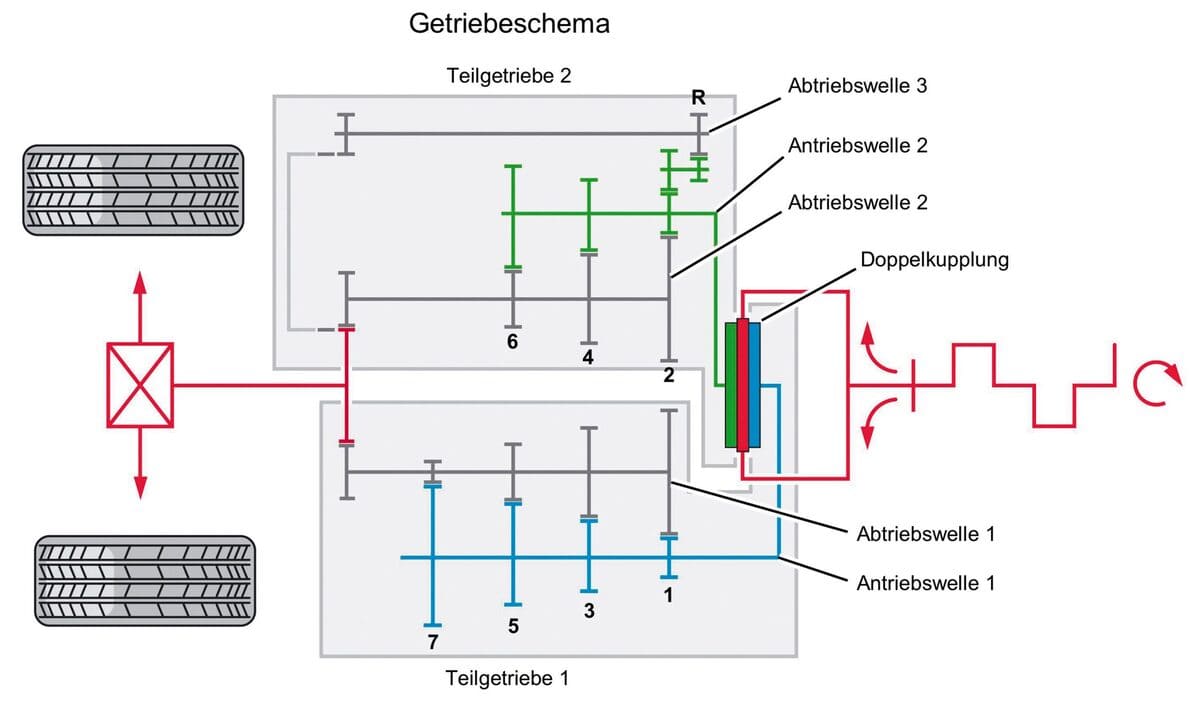

フォルクスワーゲンの7速DCGの仕組み。前進用のギアセット2組+後退用ギアセット1組の計3セットを備える。動力を伝えるシャフトは、インプット用に2本、アウトプット用に3本を備えている。

前進用2組+後退用1組のシャフトおよびギアセットで変速する、VWのデュアルクラッチ式トランスミッション。構造上はマニュアル・トランスミッション(MT)だが、オートマチック・トランスミッション(AT)と同じようにアクセルとブレーキだけで自動的に変速ができる。

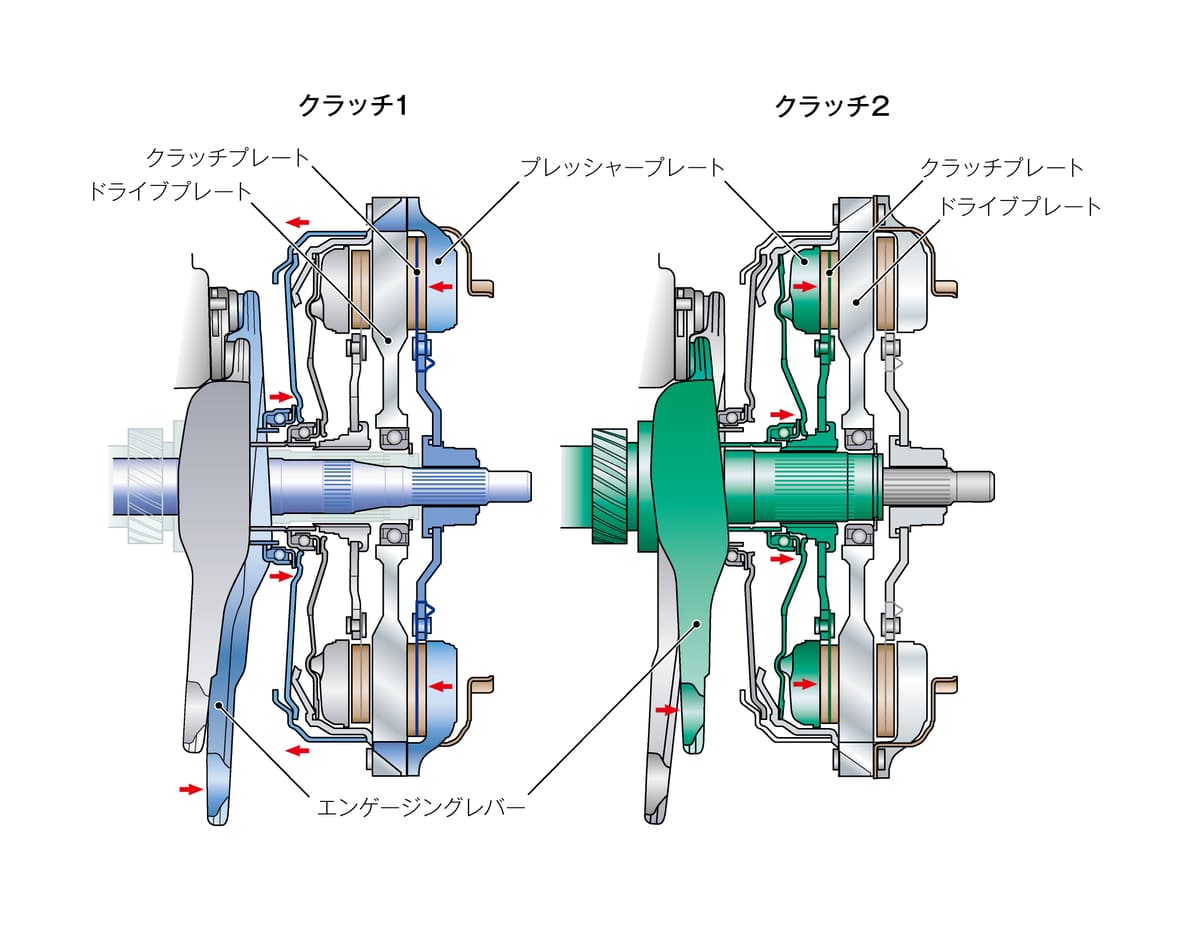

7速DCG断面構造図。

デュアルクラッチの仕組み。クラッチ1とクラッチ2を切り替えることで、異なる変速ギアにシームレスに動力を伝えていく。

デュアル クラッチ トランスミッションの長所とデメリット

デュアルクラッチタイプは、シフトチェンジ時間を節約できることから、1980年代にまずレーシングカーで実用化され、2000年に入るころに市販車にも応用されていきました。

ポルシェはいち早くルマン24時間レース用に開発したレーシングカーに「PDK」(Porsche Doppelkupplung/Doppelkupplungはダブルクラッチの意味)というデュアルクラッチタイプのトランスミッションを搭載していました。効果が大きく、それ以降、市販スポーツカー用にも「PDK」を採用しています。

日産もレースで開発を進め、GT-Rに採用しました。他にも世界中のスポーツカーやハイパフォーマンスカーなどがそれぞれデュアルクラッチタイプのトランスミッションを採用しています。

変速スピードが速く、パワー伝達効率に優れることなどが採用理由ですが、それはそのまま小型車にとってもメリットとなることに着目し、早くから採用してきたのがフォルクスワーゲンです。

ティグアンの7速DSGは、それぞれのエンジンの出力特性に合わせてギアを切り替えながら巧みにパワーを引き出しています。切り替えのタイミングは速度、エンジン回転数、加速度、減速度、舵角や路面の傾斜などの変化をリアルタイムで測定し、演算に基づいてギアが選ばれていきます。

変速は加速中のシフトアップだけではありません。減速時のシフトダウンも行われるのです。フットブレーキにも連動していて、弱く踏めば1速だけダウンし、強く踏むと2速や場合によっては3速もシフトダウンします。スポーツモードに切り替えると、より敏感に変速します。その的確さと滑らかさは、ティグアンのDSGに限らないデュアルクラッチタイプの本来的な美点のひとつです。

ギアをアップするときもダウンするときも、変速ショックやノイズなどは皆無です。自分の速度感覚や運転感覚などと異なった隔靴掻痒な感じもありません。とても自然で、メーター内に表示される段数を見なければ、いつ変速したかわからないほどです。

各種センサーとICチップが組み合わされた超小型ロボットをイメージしていただくとわかりやすいかと思われます。プロのレーシングドライバーが自分の代わりに変速操作を行なってくれているような錯覚を覚えるほどです。

ティグアンの走行モード切替ダイヤル。エンジン始動ボタンやパーキングブレーキのボタンととともにセンターコンソールに備え付けられている。

デュアルクラッチタイプにはデメリットもあって、機種によっては変速の際にギアとギアが触れるノイズやわずかなショックを伴うことがあることです。

自分の718ボクスターは新車の時からありますし、知人が購入した最上位の911ターボSでも少しありました。

また、以前にマセラティもデュアルクラッチタイプを採用しましたが、そのデメリットを許容できず、それまで使っていたトルクコンバータータイプのオートマチックトランスミッションに戻したことがありました。

トルクコンバーター式ATトランスミッションも再進化している

トルクコンバータータイプは長い間、世界中で用いられてきました。ATといえば、これしかありませんでしたが、今でも9速や10速などに多段化して大型車などに採用され続けています。昔と違って電子制御のコントロールも緻密になり、ドライバーの意思通りに変速できるように進化しています。

昨年、1991年型のジャガーに乗る機会がありましたが、そのトルクコンバータータイプはたった3速でした。変速ぶりはDSGやPDKなどとは大違いのとても鷹揚なものでしたが、組み合わされるエンジンの排気量が5.3リッターもある大型のV型12気筒だったので、細かく変速しなくても大きなトルクによって十分以上の加速を可能にしていました。ジャガーの走りっぷりはとても優雅な気分にさせてくれましたが、技術の進化をもたらした時代の違いと断言できるでしょう。

CVT式トランスミッションの長所とデメリット

トヨタのCVT(無段変速機)。

オートマチックトランスミッションには、他にもうひとつの一大勢力があります。「CVT」(Continuously Variable Transmission)です。コンパクトカーからミッドサイズのSUVなどまで日本車の多くを占めています。

日産のCVT。

円錐形状の2本のシャフトがベルトやチェーンなどでつながれていて、その2本がエンジン回転数やスピード、アクセル開度などの変化に合わせて近づいたり離れたりすることで変速していきます。言葉で表現しにくい構造と働きですが、デュアルクラッチタイプやトルクコンバータータイプなどと違って、“無段変速タイプ”とも呼ばれています。

段がないので、変速ショックやノイズも存在していません。小型軽量もメリットのひとつです。

ただし、宿命的な短所もあります。

- 自分のアクセルの踏み具合

- アクセル操作に伴ったエンジン回転数

- クルマのスピード

この3つの間で、ちょっとした時間差やトルクのロスがあり、自然な加減速感覚が得られにくいのです。

昨年に乗っていたトヨタ・ヤリスのレンタカーのCVTの運転感覚には最後まで馴染めませんでした。

停止から勢いよく加速したところでスロットルを緩め、あとは一定スピードを維持しようとすると、エンジンノイズが目立ってしまいます。ゆっくりと加速していけば目立ちませんが、それだと遅くて後続車が迫ってきます。こうした違和感は、これまでに運転したCVTのクルマから大なり小なり感じてきていました。

スバルのスポーツモデルの中には、制御に工夫を凝らして、加減速でのダイレクト感を高めているクルマもありますが、根本的にはCVTの作動原理がもつ限界を超えられない状況があるように思います。

トランスミッションの違いは燃費にも影響する

ティグアンの広大な荷室。

昨年のヤリスのレンタカーでの最大の不満は燃費でした。都内の一般道と首都高速をあわせて約300km走って、補給したガソリンが約26リットル。燃費は11.5km/リットルです。

真夏だったので暑さと都内の低速走行、停止と発進の連続が原因でしょうが、期待外れそのものです。ハイブリッドではない純エンジン車だったことも関係しているでしょう。

レンタカーだから納得できましたが、自分のクルマとしては選びません。仮にハイブリッド版で燃費が好くて、タイヤが違って静かだったとしても、CVTに合わせた運転ではストレスが溜まります。

「メカ」を最先端技術で磨き上げたデュアルクラッチの魅力

トヨタの6速マニュアルトランスミッション。

EVだ、PHEVだと電動化の叫ばれる時代ですが、デュアルクラッチタイプのトランスミッションはギアとギアが噛み合いながらクルマを動かしています。その仕組みはマニュアルトランスミッションと同じで、自動車の歴史が始まって以来、変わっていません。アナログでリアルでフィジカルな“メカニズム”そのものです。

しかし、前述したように各種センサーとICチップという最新リソースと組み合わせることによって、洗練された運転感覚を獲得するようになりました。

昨年末に乗って、そのEVモードの優秀性に驚かされた同じフォルクスワーゲンのパサートのPHEVの1.5リッターエンジンにも「DSG」が組み合わされていました。まだまだ、電動化と融合し合いながらトランスミッションという機械が活躍する余地は大きく残されているのです。

金子浩久の結論:クルマを選ぶ際はトランスミッションにも注目すべし

ティグアンの広い後席。

エンジン(内燃機関)が搭載されたクルマを選ぶ際には、トランスミッションの違いに着目してみることをお勧めいたします。形式の違いもあれば、クルマとのマッチングや自分の乗り方にも小さくない影響を及ぼしてくるからです。

ディーラーやイベントなどでの試乗でもトランスミッションの違いを意識してみると、より自分に適したクルマかどうかを判断できることでしょう。