CONTENTS

ヒタキ類の鳥はなぜ2月、3月に観察しやすいのか?

さて、梅も咲き始め来月には桜も、というこの時期になにゆえ「冬のヒタキ」なのかというと、秋の飛来直後よりも初春のほうが観察しやすい理由があるからです。

理由のひとつは、越冬地での住処である縄張りが確定していること。もうひとつは、おそらく頻繁に目の前に現れる人間の存在に慣れてきていることが想像できるからです。

この2つの理由から、野鳥たちが落ち着いた環境で過ごしているこの時期の観察が、おすすめできるのです。

野鳥観察の初心者に人気のルリビタキ。越冬地の公園などで急に目の前に現れることもある。頻繁に地面に降りるのはミミズなどの餌を探しているため。

ルリビタキのオスの色の「いろいろ」

2種のヒタキのひとつは、幸せの青い鳥として人気のルリビタキ。北海道や本州などの亜高山帯で繁殖し、冬季は本州以南の平地で冬を越します。

ルリビタキは都市部の公園でも比較的容易に観察できる野鳥として人気があります。筆者は過去に東京西部の井の頭公園や都心の明治神宮でも目にしています。この可憐な青いルリビタキに魅了されて野鳥観察にはまってしまった方も多いのではないでしょうか。

オスとメスの見分け方

ちなみに、羽根の色が青いのは成鳥のオスで、メスや若いオスは褐色をしています。オスの青色が最も濃くなるまでには4〜5年の歳月が必要といわれています。

若いオスの羽根が青くない理由

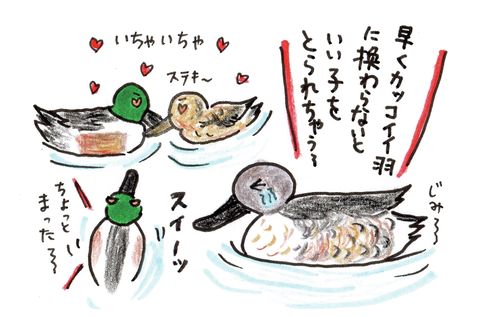

ところで、オスのルリビタキは繁殖できる程度に成熟しているにもかかわらず、地味な褐色の羽根を纏っています。成鳥の羽の青色の発現が年齢によって遅延するこの現象は「遅延羽色成熟」と呼ばれていますが、このことが成熟した「強いオス」と「若く弱いオス」の無用な争いを避けることとなり、結果的に種の存続に繋がっている、とする興味深い研究もあります。

成熟したオスは鮮やかな青色が特徴。この状態になるまで生まれてから4〜5年の歳月がかかるとされている。

若いオスはメスに似た褐色をしているが、成熟とともに青色の羽根が現れてくる。

ルリビタキを見つけるコツ

ルリビタキが生息しているのは公園のやや暗い樹林や薮のそばです。彼らは採餌する時に林の茂みや薮から出てきて、地面にいるミミズや小さなムカデなどを捕らえます。

高い枝から一度に降りてくることは少なく、いったん低い枝で地面の様子を窺いながらサッと下に降り、すぐに枝に戻る動作を繰り返しながら採餌します。また、ヌルデやカラスザンショウなどの実を飛翔しながらついばむこともあります。

地鳴きは「ヒー、ヒー」

そして、鳴き声も特徴的です。この時期の鳴き声は歌うように鳴く「囀り」(さえずり)ではなく、短く地味な「地鳴き」という鳴き方をします。

ルリビタキの場合、遠くに響く「ヒー、ヒー、ヒー」と、「やや湿ったトーン」で尻下がりの音程で鳴きます。後に説明するジョウビタキと似ていますが、ジョウビタキの場合は乾いた抑揚のない音程に聞こえます。

また、「ケケケケッ」と囁くようにも鳴きます。風のないシーンとした朝、薮からこの声が聞こえただけでテンションが上がってしまいます。

この2つの声が聞こえたら「これから出て行きますよー」の合図です。薮に駆け寄ったりせず、鳴き声の元を徐々に絞り込んで見極め、その方向に目を向けて静かに待つとルリビタキが現れてくれます。

小さなムカデを捕らえたルリビタキのオス。落ち葉をひっくり返して探すのではなく、低い枝から驚異的な視力で獲物を見つけて地面に降りてくる。

身近な冬鳥・ジョウビタキ

いっぽう、冬鳥を代表するもうひとつのヒタキとは、ジョウビタキです。オスは橙色の腹部と黒い顔が印象的。名前の「ジョウ」は毎年観られる「常」の意味のほか、灰色の頭部が能面の「尉(ジョウ)」(老翁の白髪の意)に似ていることに由来するとも言われています。

ジョウビタキは薮を好むルリビタキと違い、民家の庭や畑など開けた場所に現れるため、私たちにとって身近な野鳥のひとつと言ってもいいでしょう。

オスとメスの違い

メスは褐色で脇腹と下腹部は橙色をしています。オス・メスともに風切り羽の上に白い斑紋があり「紋付鳥」とも呼ばれます。

春先の公園の花壇を背景にポーズをとるジョウビタキのオス。

ジョウビタキを見つけるコツ

飛来直後のジョウビタキは人家の屋根のアンテナや公園の樹木の梢などの高い場所で「ヒッ、ヒッ、ヒッ」と前述のように抑揚のない声で鳴きますが、春を前にしたこの時期は低い場所で鳴いていることが多いので、鳴き声が聞こえてきたら低めの目線で探してみましょう。

公園を歩いていると、比較的人馴れしているので突然目の前の低い枝に止まることもあります。杭や柵の上なども要注意です。また、ルリビタキのように地面にいるミミズなどを採餌している時も見つけるチャンスです。

今どきは海を渡らないジョウビタキも

ところで、代表的な冬鳥として知られるジョウビタキが、近年は国内の長野県や山梨県などの高原で繁殖するようになってきました。あなたの近くで越冬しているジョウビタキは日本で生まれた個体かもしれません。

飛来直後は激しい縄張り争いを繰り返すジョウビタキのオス。

ソメイヨシノが咲く頃なら、お花見の散歩道でこんな場面に遭遇することも。

褐色の羽根、橙色の下腹部が特徴のジョウビタキのメス。白い斑紋はオスより小さい。

違いが分かると探しやすい2つのヒタキの特徴のまとめ

ジョウビタキ、ルリビタキの「ヒタキ」は火打ち石を打ち付ける「火焚き」の音にちなんでいます。ジョウビタキの「カッ、カッ、カッ」、ルリビタキの「ケケケケ」と囁くような鳴き声を覚えておくと、姿が見えなくても存在を確認できますから覚えておきましょう。

そのほか、知っておくと便利な二種の習性をまとめておきます。

①尾羽の振り方が違う

- ルリビタキは一定の間隔で人差し指でスマホをタップするように上下に振る

- ジョウビタキはブルブルブルッと震わせるように振る

②居場所が微妙に違う

- ルリビタキはやや暗い林縁部や薮の周辺を好む

- ジョウビタキは開けた場所の樹木や公園、民家の庭、畑などを好む

③ジョウビタキのほうが気が強い?

ルリビタキとジョウビタキとで縄張り争いとなった場合、ルリビタキが追いやられてしまうケースが多い。

また、ジョウビタキは車のドアミラーや林道のカーブミラーなどに映った自分に攻撃を仕掛けようとするなど、縄張り意識が比較的強い。

観察と撮影のマナーを守りましょう

ルリビタキやジョウビタキは都市部の公園など、身近な環境で観察できる野鳥です。ただ、公園には散歩やジョギングを楽しむ他の利用者がいます。観察や撮影に夢中になるあまり、他の利用者の通行を妨げたり、ベンチや休憩所などを占有しないよう気を配りましょう。また、静かに観察や撮影を楽しんでいる人の前に出たりしないよう気を付けましょう。

撮影のために餌や音声で野鳥を誘引することは、彼らの縄張りを巡るストレスや渡りの遅延、健康を害する要因となるなど、野鳥の生態に多大な影響を及ぼしますから絶対にやめましょう。

![広島県おおの自然観察の森で野鳥観察 211212[読者投稿記事]](https://www.bepal.net/wp-content/uploads/2022/01/1639830372-89a4d1dfce827c3a48de36ef6256683c-image-670x446.jpg)

![野鳥よおいで![読者投稿記事]](https://www.bepal.net/wp-content/uploads/2021/10/1633003349-3fafb1452572365228f49cd89473c196-image-670x446.jpg)