新型ゴルフのマイルドハイブリッド車とディーゼルエンジン搭載車を、日本カー・オブ・ザ・イヤー選考委員(BE-PAL選出)の金子浩久が一日試乗。乗ってみてわかった良かった点、気になった点をリポートします。

CONTENTS

51歳、8.5世代目の最新VWゴルフ

マイナーチェンジが施されたフォルクスワーゲン・ゴルフに注目が集まっています。

「エンジン車として、これが最後になってしまうのではないか?」

2025年でデビュー51周年を迎えるゴルフは8世代目にまで進化し、そこにマイナーチェンジが加わったので「ゴルフ8.5」などと通称されています。

この51年間、ゴルフはコンパクトカーを革新し続けてきました。2ボックス・ハッチバックというボディタイプと、シートを折りたたむことによる多用途性が、オンタイムにもオフタイムにもクルマを活用しはじめた先進国のユーザーに歓迎されたのです。

もはやクルマはかしこまって乗り/乗せられるものではなくなり、老若男女が自ら運転してどこにでも出かけて生活を広げていくという活動的なライフスタイルにぴったりとマッチしていたという背景もありました。

コンパクトなボディの割に広い車内は、横置きにしたエンジンで前輪を駆動するというフォーマットによって実現しました。ゴルフ以降にこのフォーマットのフォロワーが世界中で生まれますが、ゴルフの完成度の高さとその後の進化の道筋が支持され続けて51年と8.5世代も重ねてきたのです。

ゴルフの命運は「エンジン車製造禁止」の規制次第

歴史を振り返れば、ゴルフの前のフォルクスワーゲンの主力商品はビートル、カブトムシでした。空冷エンジンをリアに積んで後輪を駆動するというフォーマットはゴルフと正反対で何も共通するところがありません。ゴルフのような多用途性もありません。それだけドラスティックに生まれ変わっていました。

西側ヨーロッパを中心として経済が成長し、クルマを所有できる人が増え、それに合わせて人々の暮らしぶり、ライフスタイルが大きく変化したことが毎回のモデルチェンジを後押ししました。

もし、ゴルフがエンジン車としてこれが最後となってしまうのならば、その代わりとなるのはEV(電気自動車)の「ID.4」とそのバリエーション群です。モーターをリアに、あるいは前後に搭載するので、ゴルフとの共通点はありません。ビートルとゴルフの間にはまだガソリンエンジンという共通点がありましたが、ゴルフとID.4の間にはまったく何もないのです。

フォルクスワーゲンジャパンのスタッフに訊くと、ゴルフがこれで最後となるかどうかはEUとドイツ政府の決定次第なのだそうです。「2035年以降のエンジン車の製造禁止」が正式に決定されれば、ゴルフは“8.5”が最後となり、“9.0”へのフルモデルチェンジはありません。

しかし、それが2040年や2045年に伸びるようならば、もう1クールだけエンジン版を造るために開発プロジェクトが立ち上がるということらしいのです。

そんな事情を背負ったゴルフですが、今回のマイナーチェンジによって改められたのはヘッドライトやバンパーのデザイン、インフォテインメントの使い勝手などが中心です。エンジンやトランスミッションなどの機関部分に改変はありません。

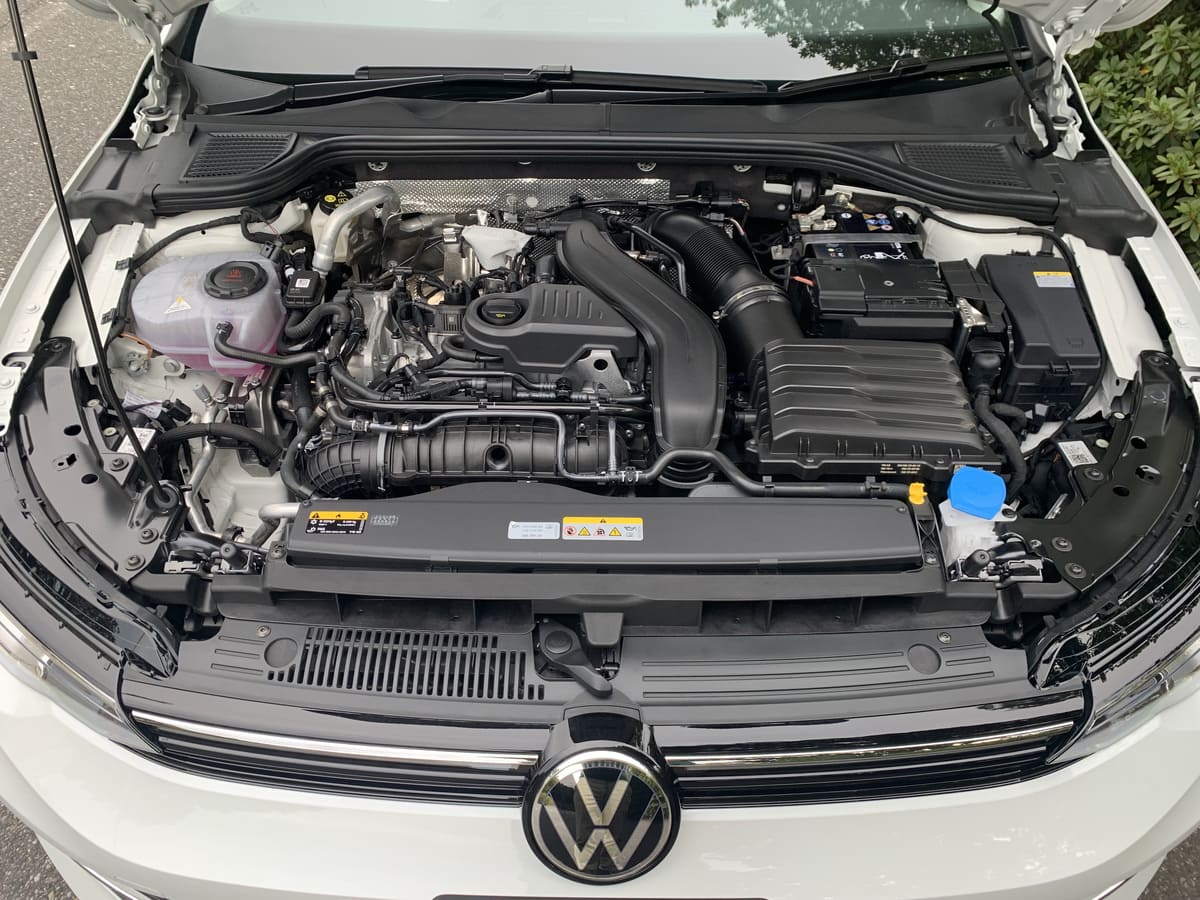

1.0リッター3気筒エンジン版が廃止され、「eTSI」と呼ばれる1.5リッターガソリン4気筒MHEV(マイルドハイブリッド)がチューン違いで2種類、2.0リッターディーゼル、2.0リッターガソリン(GTI)の合計4種類が用意されています。

税込価格は「Active Basic」の349万9000円から「GTI」の549万8000円まで。GTI以外の各グレードにはステーションワゴンの「Golf Variant」が設定されています。

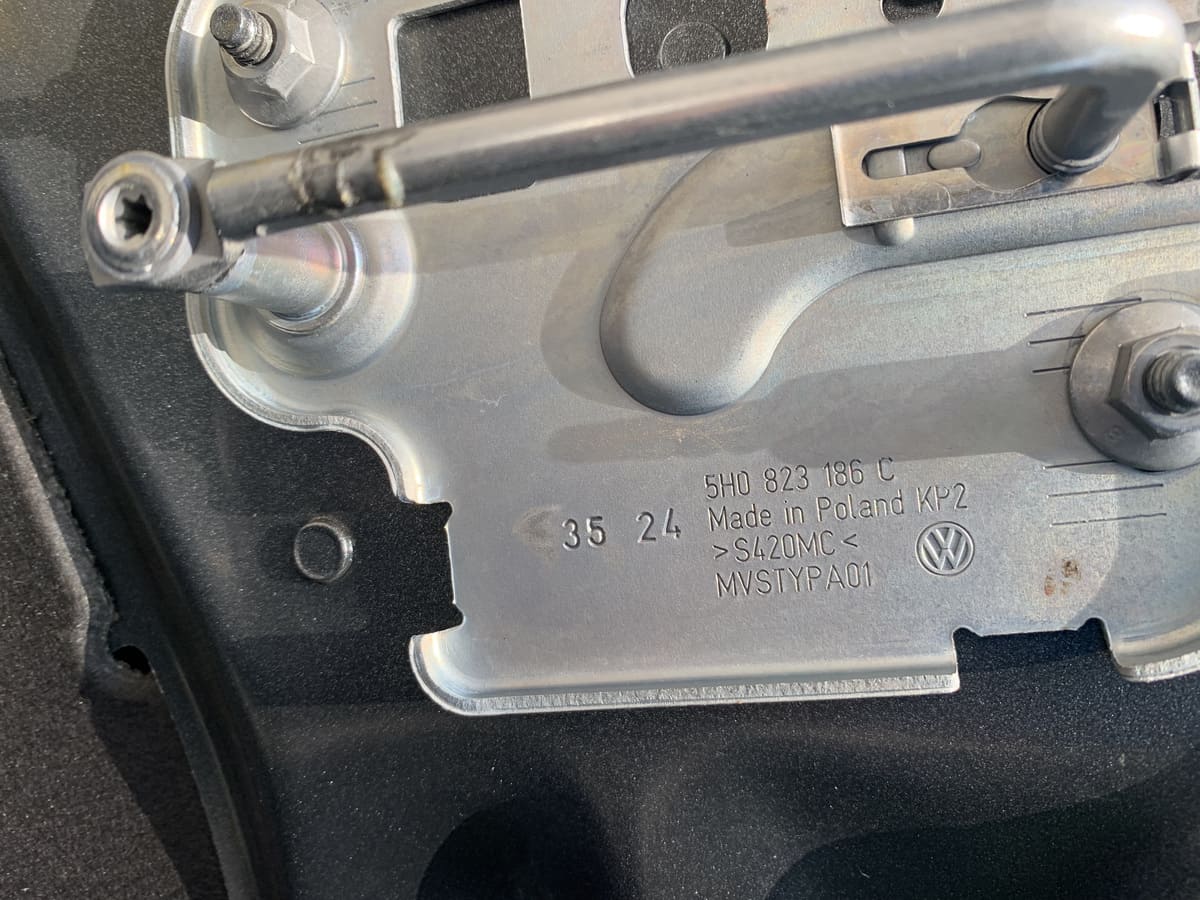

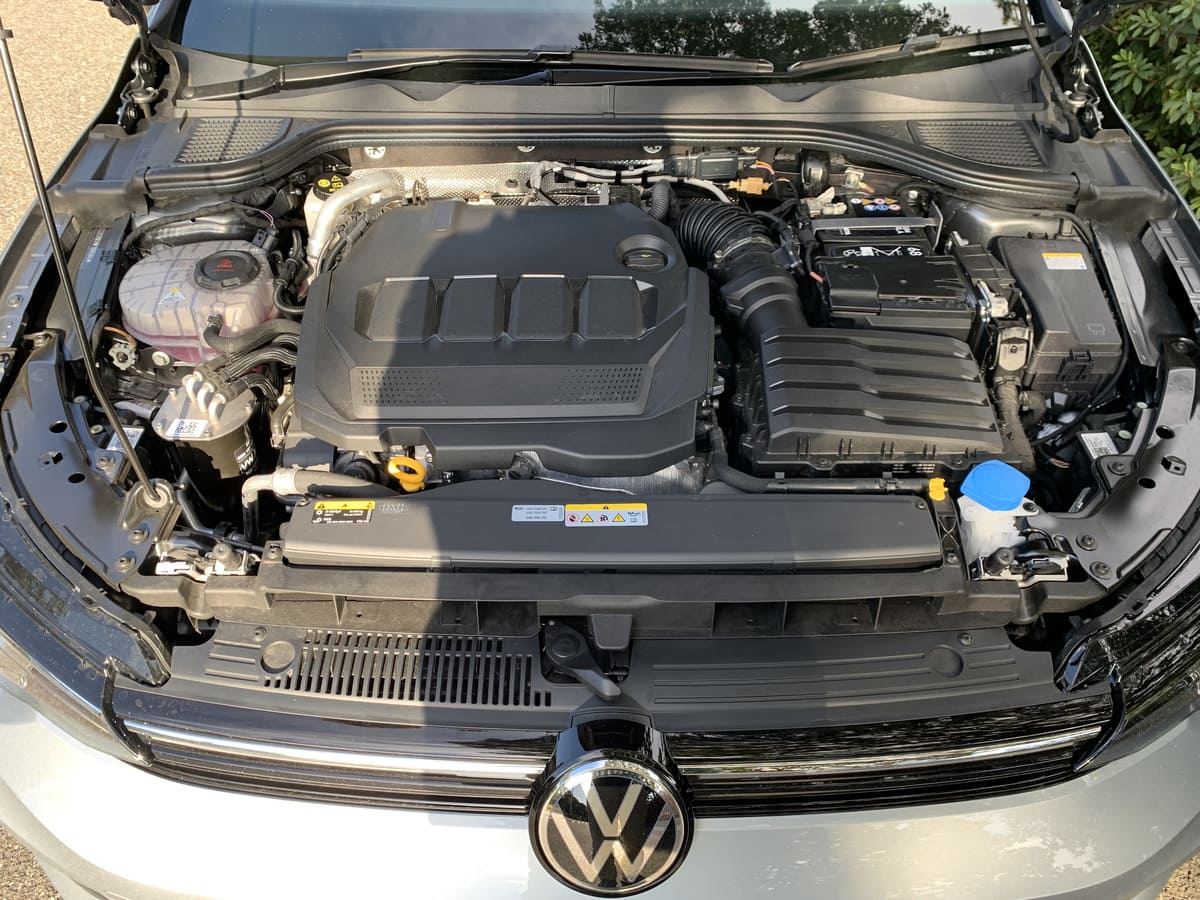

エンジンの写真を撮るためにボンネットを開けたら、ロック部分のプレートに「Made in Poland」と刻印されていました。てっきり、ドイツ・ウォルフスブルグ本社工場製だと思っていたら今やゴルフはポーランド製なのですね。複数の工場で製造しているのかもしれませんが。

でも、フォルクスワーゲンに限らず現代の自動車メーカーは生産拠点をグローバルに設けていますから、驚くに値しません。このゴルフと前後して試乗したフィアット600eやジープ アベンジャーなども、ポーランドでフィアットが1970年代から生産を行なっている工場製でした。

以前のように、ブランドの生誕地に基づく「ドイツ車」とか「フランス車」とか「アメリカ車」といった形式ばった区分けは意味を為さなくなっているのですね。

1.5lエンジン搭載マイルドハイブリッドモデルの魅力

最初に、「eTSI Style」(443万7000円)を一般道と高速道路で試乗しました。

パワフルではありませんが、スムーズに加速するのはマイルドハイブリッドの効能でしょう。ハンドリングも軽快です。説明では「低回転域から最大トルクが得られる」のがMHEVのメリットのひとつだと言っていましたが、その通りです。

しかし、最後まで気になっていたのはエンジン再始動のタイミングが状況によって異なることです。フットブレーキからの力の抜き具合によっても変わってきます。コンマ何秒かのほんの短い時間なのですが気になりました。再始動時の音や振動も感じます。慣れて気にならなくなれば良いのですが。

高速道路に乗ってスピードを上げていっても、安定感と走りやすさは変わりません。ゴルフの長所のひとつです。

運転支援機能をONにすると、メーターパネル中央部に大きく自車の後ろ姿と両脇の車線のクルマの動きが投影されるのが見やすく使いやすい。乗用車とトラックの違いも表示するので機能を補強しています。

車線からはみ出しそうになるとステアリングを切って戻すアシスト機能の効き具合が長目にじんわりとしていて、確実で安心感につながっています。

他の運転支援機能なども総合して「Travel Assist」と呼ばれていますが、これがベーシックグレードでも同じものが装備されているところが良心的です。

高速道路で気になったのは、速度を上げて走った場合に路面のつなぎ目や舗装の変化などを音やショックとして拾いがちなところでした。これはタイヤサイズにも左右されるので、グレードによる違いを確認する必要があるでしょう。

音声操作機能はとても使いやすい

新たに「IDA」(アイダ)と名付けられた音声操作機能が装備されて、これが高精度で使いやすかった。試しに「携帯電話をつなげたい」と口にすると、<現在、Bluetoothで接続できます>とセンターモニターパネルにすぐに応答表示され、<AppleCarPlayを使用しますか?>「はい」と返事すると、すぐにCarPlayが立ち上がりました。

同じように、エアコンの温度設定やカーナビの目的地設定なども百発百中。音声に滞りはなく、表示もわかりやすい。とても使いやすくて、便利です。ゴルフに限らず、クルマの音声操作を使わない理由はありません。便利で安全にも寄与しますので。

この「eTSI Style」というグレードでは、シフトスイッチやエンジン始動ボタンなどが並んでいるセンターコンソールの上半分が光沢のある黒で仕上げられていました。好みにもよりますが、ここだけ高級感を出そうとしていて、シートや他の部分の素材感と調和していない印象を受けました。

2lディーゼルエンジン搭載車は加速が力強かった!

次に、2.0リッター4気筒ディーゼルエンジンを搭載した「TDI Active Advance」(450万8000円)に試乗。装備などはガソリン版に準じています。

走り出しの加速はディーゼルらしく力強い。ただし、エンジン音ははっきりと聞こえてきます。マツダやBMWなどはもう少し静かです。現代のクリーンディーゼルなので、昔のような振動はありません。

過不足なく良く走るのはガソリン版と変わりません。加速のタッチが違います。例えてみれば、定規を使って同じように直線を引く場合のボールペンとクレヨンの線の違いでしょうか。

先に試乗したガソリン版「eTSI Style」で僕の違和感となっていた黒光りするセンターコンソールではなく、この「TDI Active Advance」というグレードではマットなグレーの素材が用いられていました。このほうが断然、インテリアに調和していてゴルフらしい。

最もベーシックな「eTSI Active Basic」(349万9000円)は試乗しませんでしたが、8代目ゴルフの美点である優れた運転支援機能や新しい「IDA」(音声操作機能)も備わっていて万全です。エンジンパワーは小さくなりますが、その分、タイヤは細く小さくなるので乗り心地は穏やかになるかもしれません。

人と荷物をたくさん乗せて、長距離を頻繁に走る人が購入する場合はディーゼル版も要チェックです。荷物をたくさん乗せる人は、ステーションワゴン版の「Variant」も忘れずに。

金子浩久の結論:完成の域に達したコンパクトカーの金字塔

この半世紀、ゴルフはコンパクトカーのベンチマーク的な存在でした。しかし、時代の変化に伴った自動車の変貌によってその存在意義が変わらざるを得なくなるかもしれません。

ゴルフというクルマ自体は完成の域に達していて、何かを付け加えることは必要ないでしょう。社会と人々のクルマに求めるものが大きく変わりつつある中で、ゴルフもそれに揺さぶられているのです。