FILE.132は、世田谷区の将監山遺跡です。

第132座目「将監山遺跡」

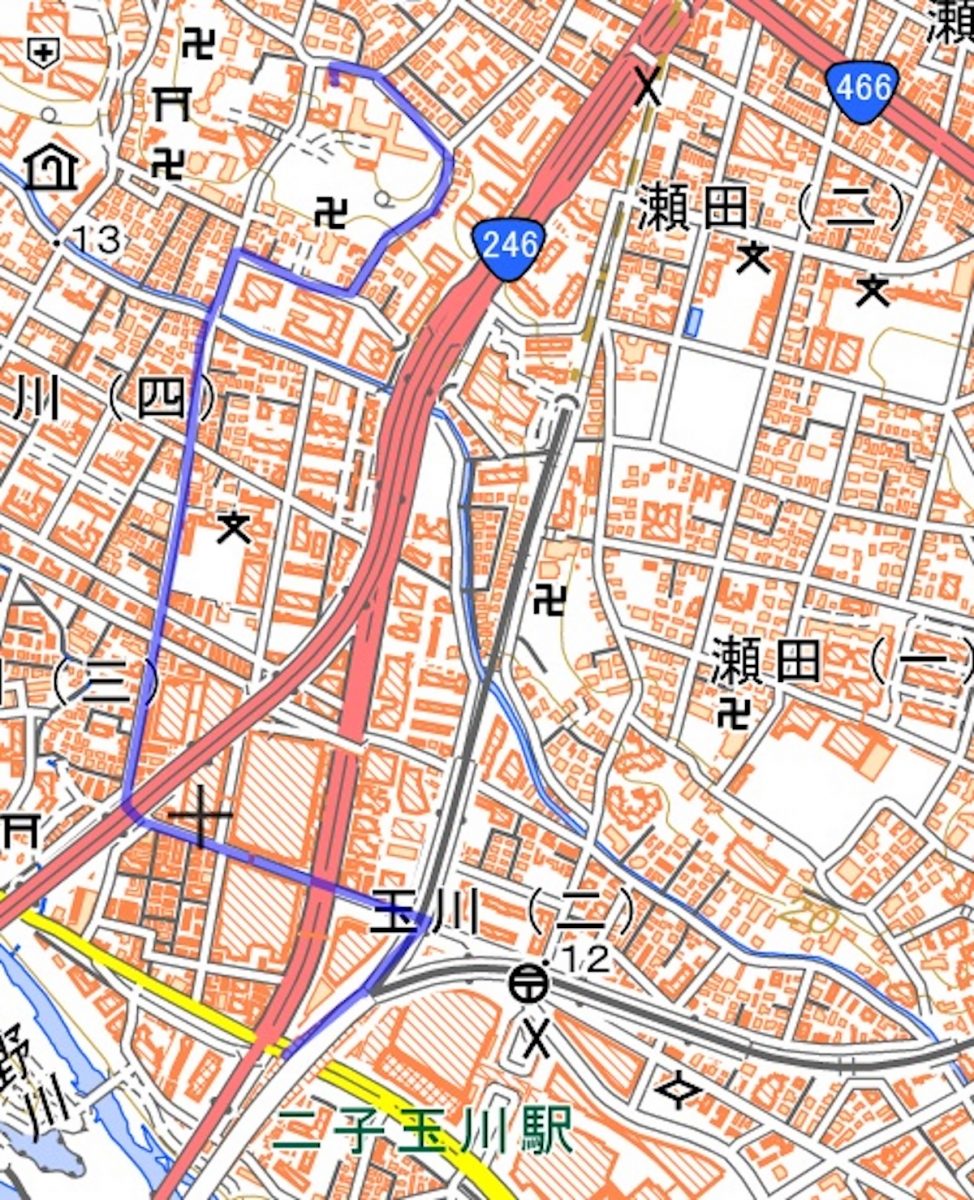

今回の登山口は、東急田園都市線二子玉川駅です

東急田園都市線二子玉川駅登山口。

僕は現在、生まれ故郷の山形に暮らしていますが、帰郷する前、東京での最後の数年を過ごした街の最寄り駅が東急田園都市線二子玉川駅でした。今回は、そんな懐かしの二子玉川駅が登山口(最寄り駅)です。

久々に降りた二子玉川駅は随分と変わっていました。僕が住んでいた約20年前、アパートのある玉堤方面は開発が進んでおらず、地元の野菜を取り扱う八百屋さんなどもあり、ちょっとした下町感のある街並みでした。もちろん、すでに当時からブランド服を身にまとったオシャレな人や高級外車も街を行き交っていましたが。

また、当時から「ニコタマ」という略称がありましたが、同じ職場の地元育ちの人からは「フタコ」と呼ぶと教わりました。二子玉川駅に降り立ち、昔の記憶がいろいろ蘇ってきます。

駅前のショッピングエリア、昔ながらの商店街を抜けて

ところで、今回の目的地は「将監山」で、僕が住んでいた方向とは真逆です。まずは、二子玉川駅を出発して、高島屋ショッピングセンターのエリアに入ります。僕が働いていた職場はこの付近にあったのですが、すでに建物もなくなっていました。

駅の近くの、かつての職場があった付近。今は跡形もありません。

駅前の高島屋ショッピングセンターのエリアを抜けると、二子玉川商店街通りに合流します。住んでいた当時はこのあたりにくる機会もなかったので、こんな商店街があったのかとキョロキョロしながら歩いていきます。

さすが二子玉川、商店街の街灯もレトロでオシャレです。

日曜日ということもあってか、商店街には結構な人が歩いていました。オシャレなレストランもありますが、昔ながらの八百屋さんや魚屋さんも健在です。そんな中で目に留まったのが、その名も「鮎ラーメン」。この日は、すでに「完売御礼」となっていました。

ラーメンに使われているのは、岐阜県の清流・馬瀬(まぜ)川や宮川でとれた鮎だそうです。麺は、岐阜県高山市直送の縮れ麺。「鮎の美味しさを伝えたい」と、厳選された素材をじっくり7時間以上かけて鮎出汁のスープを作っているそうです。川魚の鮎がどんな感じでラーメンのスープになっているのか、全く想像がつきません。一度食べてみたいですね。

鮎ラーメン。

商店街をそのまま進んでいくと、徐々にお店が少なくなります。そして、住宅地に変わり始めるころ、丸子川が見えてきました。

丸子川(六郷用水)

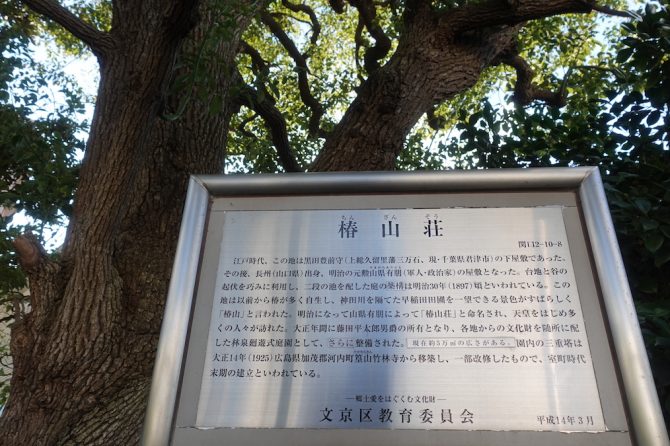

かつての六郷用水の中流部分が整備され、名称を変えて残っている川で、世田谷区岡本の仙川との接点が上流端で、終端の田園調布まで国分寺崖線(立川市から国分寺氏を経由して世田谷区・大田区まで続く約30kmの崖になります)に沿って多摩川と平行に流れています。

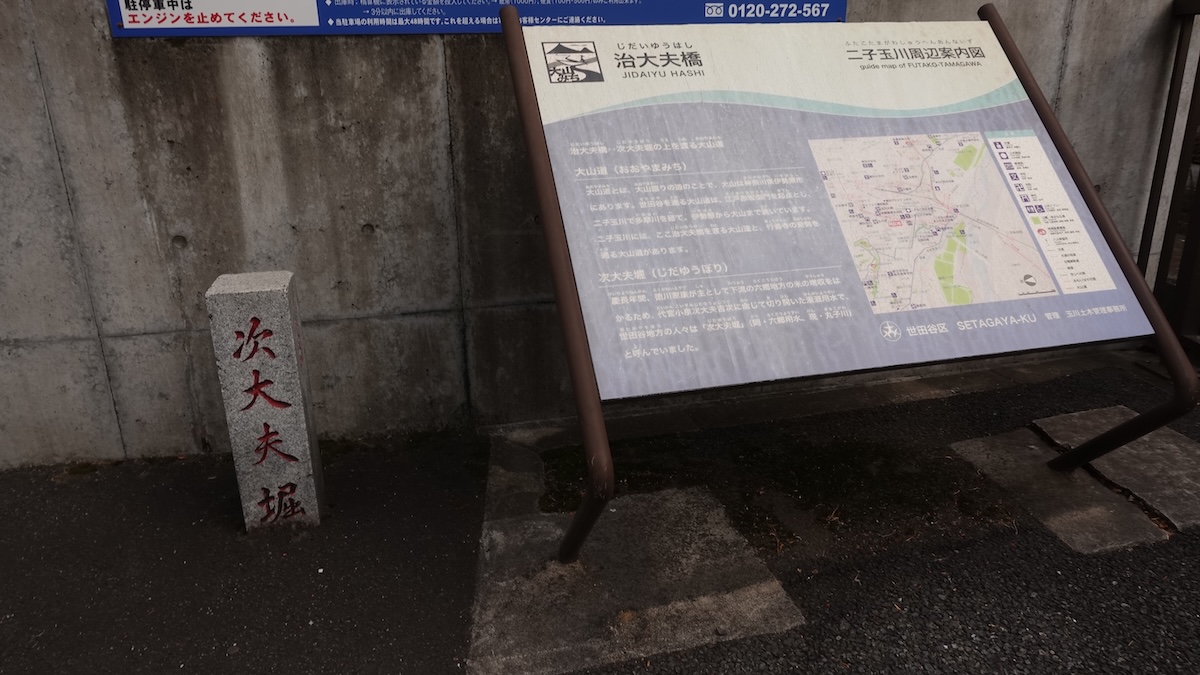

もとは江戸時代初期に開墾された六郷用水の一部で、事業を担当した奉行の名前をとって「次大夫堀」とも呼ばれていたそうです。当時の六郷用水は現在の大田区の東部まで続いていたとか。

この丸子川にかかる治大夫橋(じだいゆうはし)は、かつて大山道が通っていました。

大山道

大山道は、江戸の赤坂を起点に、渋谷、三軒茶屋、用賀を経て、二子の渡しで多摩川を渡り、溝口、厚木、伊勢原(大山)へ、さらには秦野、松田を経て、矢倉沢関所に続く脇街道ですです。かつて大山詣に出かける人々も多く、大山の山開きの間、夜通し歩く人のために常夜燈を灯したり、日照りの時に大山に雨ごいに出かける風習などが少し前まで残っていたそうです。

FILE112北町浅間神社などの練馬の山行で見かけた大山道は、富士山への参詣者も通ったため「ふじ大山道」と呼ばれ、それが明治期に入って「富士街道」と呼ばれるようになったそうです。板橋区エリアや練馬区エリアで見かけたのは、この大山道だったのですね。

ちなみに、大山道は大山を中心に放射状に広がり、関東地方の四方八方の道がほぼ全て大山に通じる状況となったそうです。

治大夫橋の案内板。

治大夫橋からさらに進んでいくと玉眞院(ぎょくしんいん)があります。

寶泉山玉眞院

玉眞院は、真言宗智山派の寺院で、玉川大師と呼ばれています。創建は大正時代で、龍海大和尚により大師堂が、その後6年の歳月をかけて1934年(昭和9年)に竜海阿闍梨(りゅうかいあじゃり)が地下仏殿を建立したそうです。

この地下仏殿には、奥の院地下霊場遍照金剛殿があります。石仏総数300尊体、深さ約5メートル、参道約100メートルの鉄筋コンクリート造りの奥の院です。僕も何度か来たことがあるのですが、地下に降りると真っ暗で、石仏が並んでいます。ぐるっとまわると、四国八十八カ所を巡ったのと同じ御利益があるといわれています。

寶泉山玉眞院。

玉眞院を過ぎると急な登りが始まります。まさに「山」があるのだろうと感じさせてくれる登りです。坂を一気に上ると目的地、将監山のある聖アントニオ神学院の正門が見えてきました。

目的地は、神学校(の敷地にある石碑)

聖アントニオ神学院

キリスト教(カトリック)の神学校であり、司祭養成のための神学院です。小さな兄弟会(フランシスコ会日本管区)のアルフォンソ・シニューゼンベルグ総長代理によって、1954年に創立されました。卒業生は同校の学士(神学)の学位が与えられ、聖書研究所では修士(神学)や博士(神学)が与えられるれるそうです。

聖アントニオ神学院。

こちらの聖アントニオ神学院の正門のすぐ脇に「将監山遺跡」という銘の石碑があります。

このあたりでは、1974年に縄文土器などが出土。1982年にも先土器時代の石器などが発掘されました。また、かつて柳田将監(しょうげん)という人物が住んでいたことから、この丘陵一帯が「将監山」と呼ばれるようになったそうです。つまり、「将監山遺跡」の碑は、「将監山」の「遺跡」が出土した場所という意味なんですね。

将監山遺跡の石碑は、聖アントニオ神学院の敷地内にあります。同学院の方に事情を話すと、快く撮影を許可していただきました。なお、先述したように石碑は正門のすぐ側にあるので、敷地に入らず外側からでも見学することは可能です。

正門のすぐ脇にある将監山遺跡の碑。

この連載「TOKYO山頂ガイド」では、これまでにも何度か古墳を取り上げてきました。ビルなど建っていなかった時代、山は現代以上にランドマークとしての役割が大きかったと思います。だからこそ、何かの記念で土器などが埋められたのかもしれません。

…などと考古学の門外漢が勝手な妄想を述べてしまい、すみません。でも、当たらずといえども遠からずというか、山にはさまざまな人の思いが込めれているような気がしてなりません。

…などと偉そうにまとめかけたのですが、正直に告白すると、かつて住んでいた街なのに、二子玉川に山があるなんで知りませんでした。そんな自分の無知を棚に上げて書きますが、二子玉川を訪れた際はショッピングもいいですが、ぜひ登山も楽しんでみてください。

将監山遺跡の碑。

次回は、大田区の松山・桜山です。

※今回紹介したルートを登った(歩いた)様子は、動画でもご覧いただけます。