FILE.135は、大田区の大倉山です。

第135座目「大倉山」

今回の登山口は、JR大森駅です

JR大森駅西口登山口。

今回もJR東日本大森駅西口登山口からの出発です。実は、前回のFILE134木原山で、今回の目的地である「大倉山」を通過しています。記事では触れずにやり過ごしましたが、記事内に貼った動画には大倉山がしっかり映っています。何卒ご容赦ください。ということで、今回は違ったアプローチで大倉山を攻略していこうと思います。

珍しく?見どころの多い住宅街

大森西口を出て、正面にある階段を登っていくと、前回もサラッと触れた「馬込文士村散策のみち」が始まります。大正末期から昭和初期にかけて馬込に住んでいた文人43名とともに、この地域の歴史や文化を彫金の案内板でガイドしています。

この階段は高台まで続いているので、ゆっくり案内板を見ながら登ると当時の時代背景も見えてきます。ただ、さすがに通勤時間は通行人が多くてゆっくり見ることが出来ないと思いますので、ここを散策する際は時間帯にご注意ください。

「馬込文士村散策のみち」のスタート地点にある金属製の案内板。

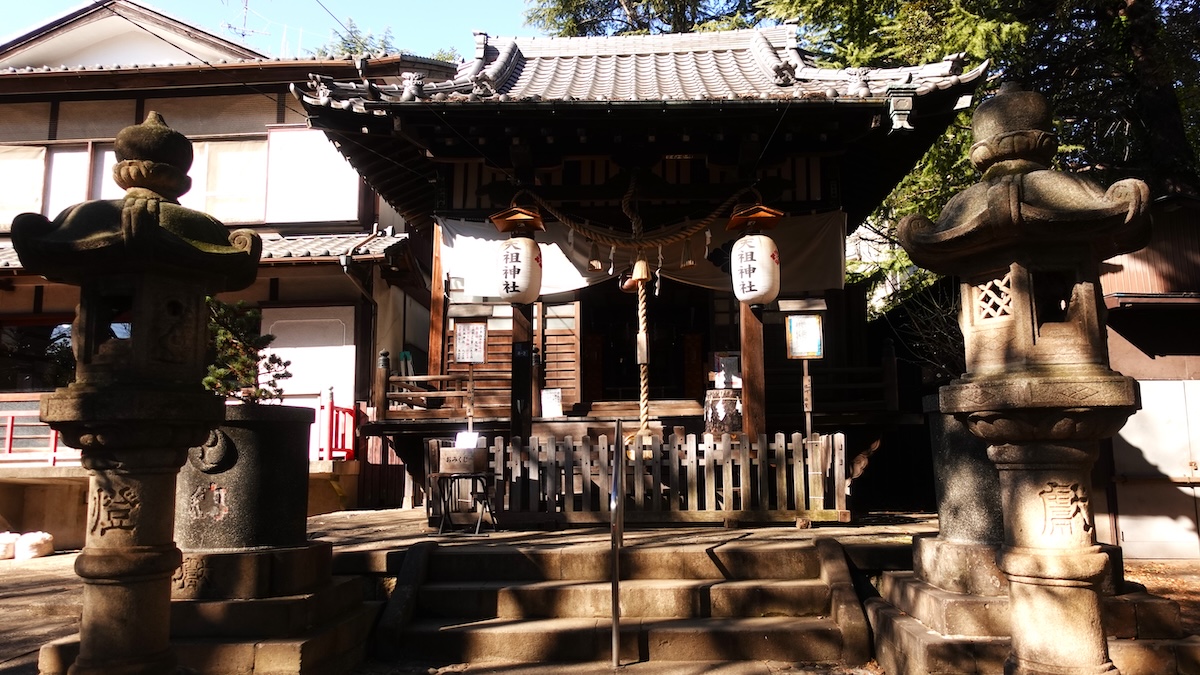

その階段を少し登ると、すぐに神社の入り口が見えてきました。かなり急な参道です。

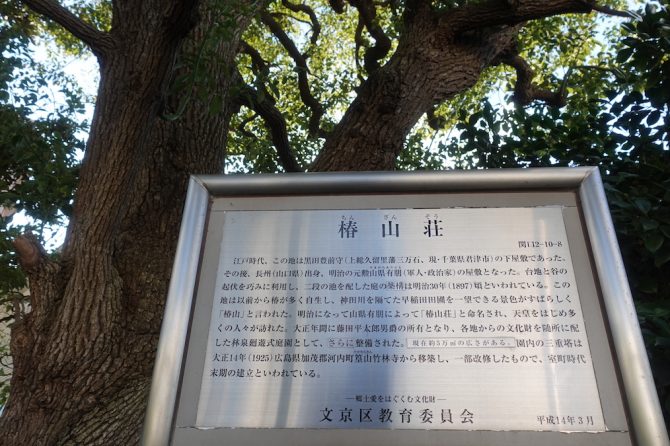

神明山天祖神社

社伝によると、1716年~1736年(享保年間)の創建で、地域の庄屋・年寄・百姓が「伊勢講」を組織、「伊勢神宮」へ参詣して御分霊をお受けして祀ったと伝わっているそうです。かつて一帯は八景坂と呼ばれる名所のひとつで、歌川広重が浮世絵に描いたほどの景色が広がっていたとか。

ちなみに、大森駅から神明山天祖神社に至る石段の表参道、傾斜が急な方は男坂、緩やかな方は女坂と呼ばれています。女坂は「馬込文士村散策のみち」として整備されていて、僕が登ってきたのも女坂でした。男坂、女坂とも、地域の皆さんの日常的な通り道になっていますが、参道でもあるんですね。

神明山天祖神社。

神明山天祖神社の入り口を過ぎると、すぐに行列ができているレンガづくりの古めかしい建物が目に入ってきました。1987年に下北沢で創業し、現在は数店舗展開しているうちの1軒、「タパス&タパス 大森山王店」でした。店名通り「タパス(小皿料理)」と、「パスタ」を提供しているそうですが、行列ができるということは評判なんですね。

行列を横目にさらに坂を上がっていくと、住宅街が待っていました。このあたりが、かつて文人がこぞって住んだエリアのようです。

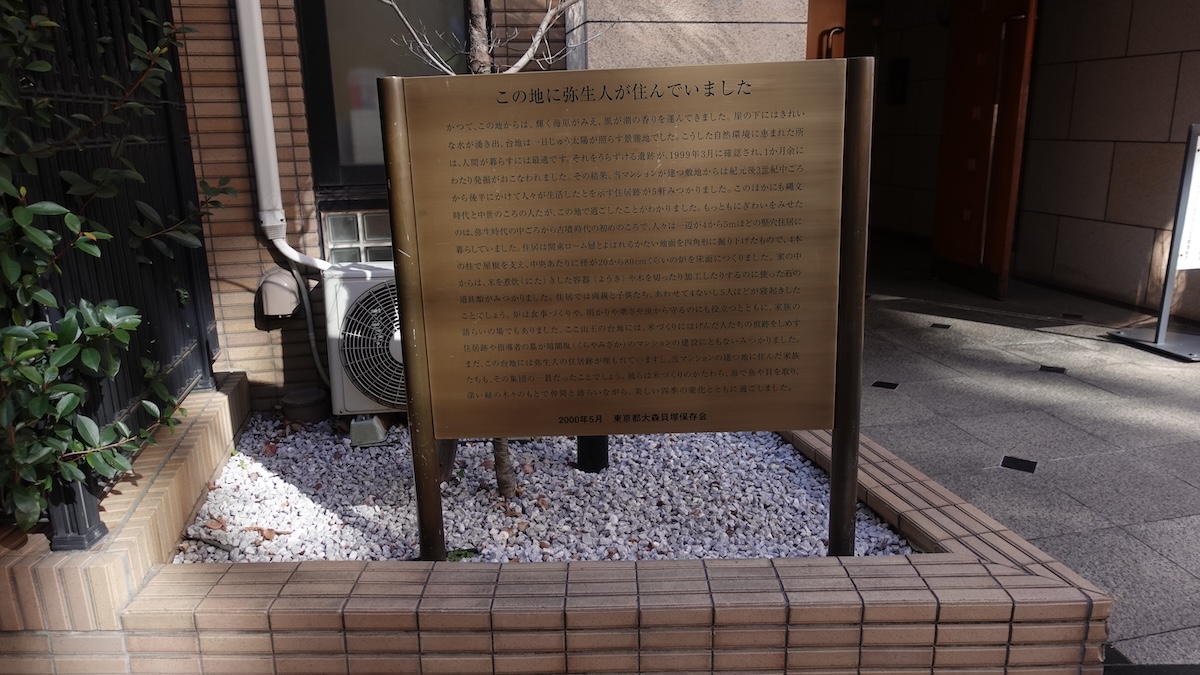

すると、マンションの入口に掲示板というか、大森貝塚に関する案内板がありました。発掘された貝塚は縄文中期のもののようです。文人たちが住み始めるはるか以前から、このあたりは人が住むのに適した場所だったのかもしれません。

大森貝塚の案内板。

さすが大田区!住宅地に貝塚の案内板があるんだなどと感心しながら歩いていくと、住宅街の中でも一際目を引く建物がありました。

塚﨑家住宅主屋(つかざきけ じゅうたくしゅおく)

高級住宅地 として形成 されてきた山王地区の面影を今に伝 える貴重な建造物。竣工は1924年(大正13年)といわれ、外観をはじめ全体的なデザインは洋風ながら、1・2階にはそれぞれ日本間を構えているそうです。

戦後は GHQに 接収され、解除後しば らくはドイツ人に貸し出されていました。玄関回りには装飾として大谷石が使われていて、帝国ホテルの意匠などに影響を受けていると考えられているそうです。東京都登録有形文化財です。

塚﨑家住宅主屋。

塚﨑家住宅主屋のすぐ目の前には、日本帝国小銃射的協会跡の石碑がありました。日本帝国小銃射的協会とは、海軍元帥・西郷従道(西郷隆盛の実弟)らが本郷の向が丘に、一般の人に小銃射撃の訓練を奨励する目的で実弾射撃場を創設。その後、1889年(明治22年)ごろに、大森村へ移転し、日本帝国小銃射的協会と改称して、1937年(昭和12年)ごろまで射的場として使われていたそうです。

大正初期にテニスコートがつくられ、1923年(大正12年)にはコートを増設して「大森庭球倶楽部」が開設。現在は、大森テニスクラブとして運営されています。「日本帝国小銃射的協会跡」の碑は、大森テニスクラブの入り口付近にあります。

大森テニスクラブ入り口付近にある日本帝国小銃射的協会跡。

いつもは「書くことが見当たらない」とグチることが多い住宅街ですが、今回は史跡がたくさんあってなかなか先に進めません。古くから人々が住み、しかも要所であったことがうかがえる道のりですね。さらに山王公園の方向へ進むと、前回通った闇坂の坂の上に着きました。

そこから山王公園を抜けると、再び住宅街に入ります。今回は、ここまでの道のりで書けることをいくつも見つけられたので、自然と顔もニコヤカ。いつものようにキョロキョロしていないので、僕の怪しさも半減しているかもしれません。のんびり10分ほど歩くと公園が見えてきました。

弁天池児童遊園で、園内の池の中に厳島神社が鎮座しています。池の中央部にあり、小町弁天とも呼ばれていることから、弁財天を祀っているのかもしれません。

この児童公園の隣には山王花清水公園もありました。和そのものの雰囲気だった弁天池児童遊園とは対象的に、山王花清水公園は斜面地に四季の花が植えられ、平洋風東屋や湧水が流れる石段などがあって、まるで英国風庭園のような佇まいです。あえて和洋2つの公園を隣接させているのでしょうか。古くから外国人の方が住んでいた名残りなのかもしれませんが。

弁天池児童遊園の厳島神社。

山王花清水公園。

2つの公園を過ぎ、そのまま進むと環状7号線に出ます。この幹線道路を平和島方向に歩いていくと、見覚えのある建物が見えてきました。建物の目の前には、前回も渡った横断歩道があります。そこを真っすぐ進むと、今回の目的地である大倉山公園が見えてきます。

今回の目的地、大倉山(公園)とは?

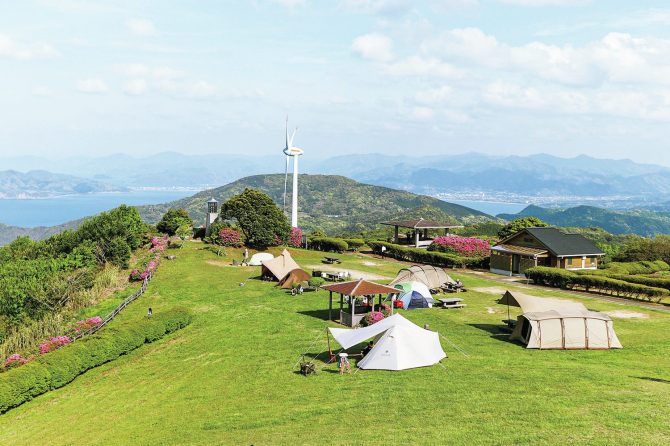

正直なところ、大倉山公園は何の変哲もない公園で、遊具もあまりありません。ただ、標高15mほどの高台にあり、広場北端にある展望台からの眺めはなかなかでした。

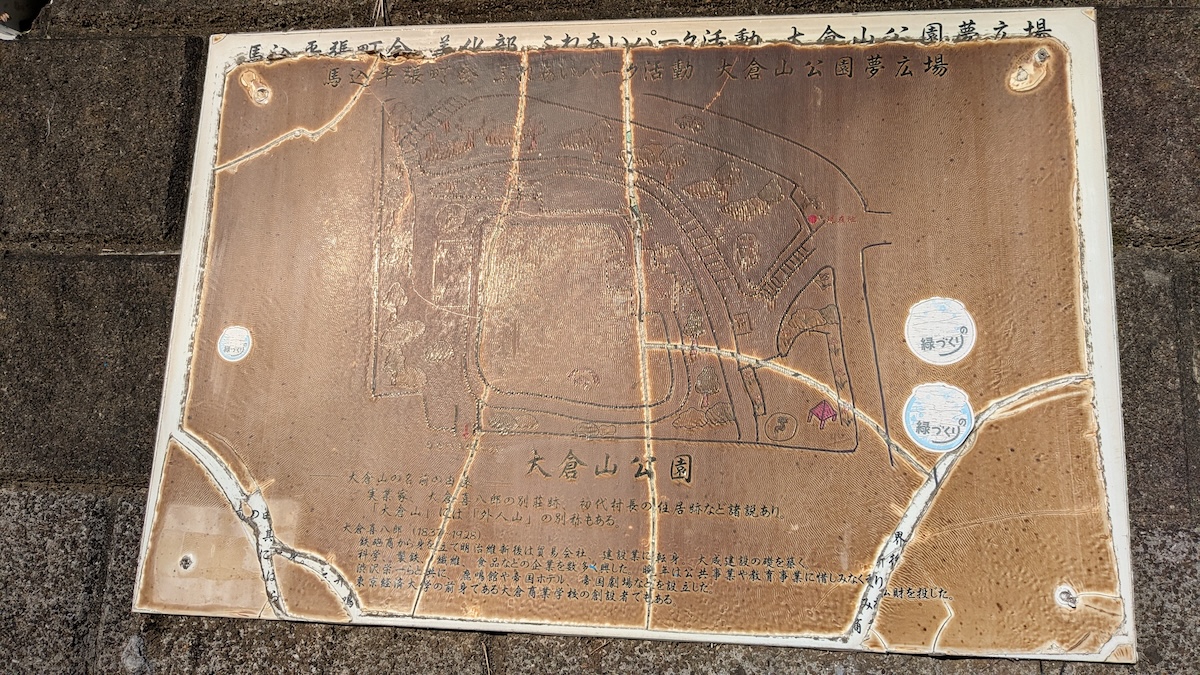

大倉山公園入り口にある案内板。

大倉山の案内板をよく見てみると…。

大倉山の由来は、実業家である大倉喜八郎の別荘跡、あるいは初代村長の居跡など、諸説あるそうです。

…と大倉山公園の案内板に記されていたのですが、その名前の由来に続けて大倉喜八郎氏の略歴がありました。

大倉氏はかなりのやり手といいますか、明治〜大正期に貿易、建設、化学、製鉄、繊維、食品などの数多く企業を興したそうです。晩年は公共工事や教育にも力を注ぎ、東京経済大学の前身である大倉商業学校を創設。また、渋沢栄一などとともに、鹿鳴館、帝国ホテル、帝国劇場などを設立した、と案内板にあります。

そんな近代日本の礎を築いた偉大な人物を今日まで知らずにいた自分の不明を恥じました。同時に、大倉山は高台にある可も不可もない公園だなどと思っていた数分前の自分が情けなく思えてきました。大倉山、見た目は小高い丘に過ぎませんが、大倉喜八郎氏の足跡が刻まれたメモリアルな場所なのでした。

思えば、今回のルートは、近代文学の文士や貝塚、モダンな建築など、歴史散策のような山行となりました。山を入り口に街の成り立ちや背景を学ぶことができ、とても有意義な1日を過ごせたと思います。大倉氏に敬意を評し、大倉山に一礼してから、大森を後にしたのでした。

次回は、大田区の亀甲山・宝来山です。

※今回紹介したルートを登った(歩いた)様子は、動画でもご覧いただけます。