満開~とまではいかないまでも、春登山は気持ち良いことこの上なし。まさに、心の中にサクラサク!今回は竹芝ふ頭から風に乗って!? 伊豆大島へハイキング!

地球とは思えない異世界の裏砂漠を歩く

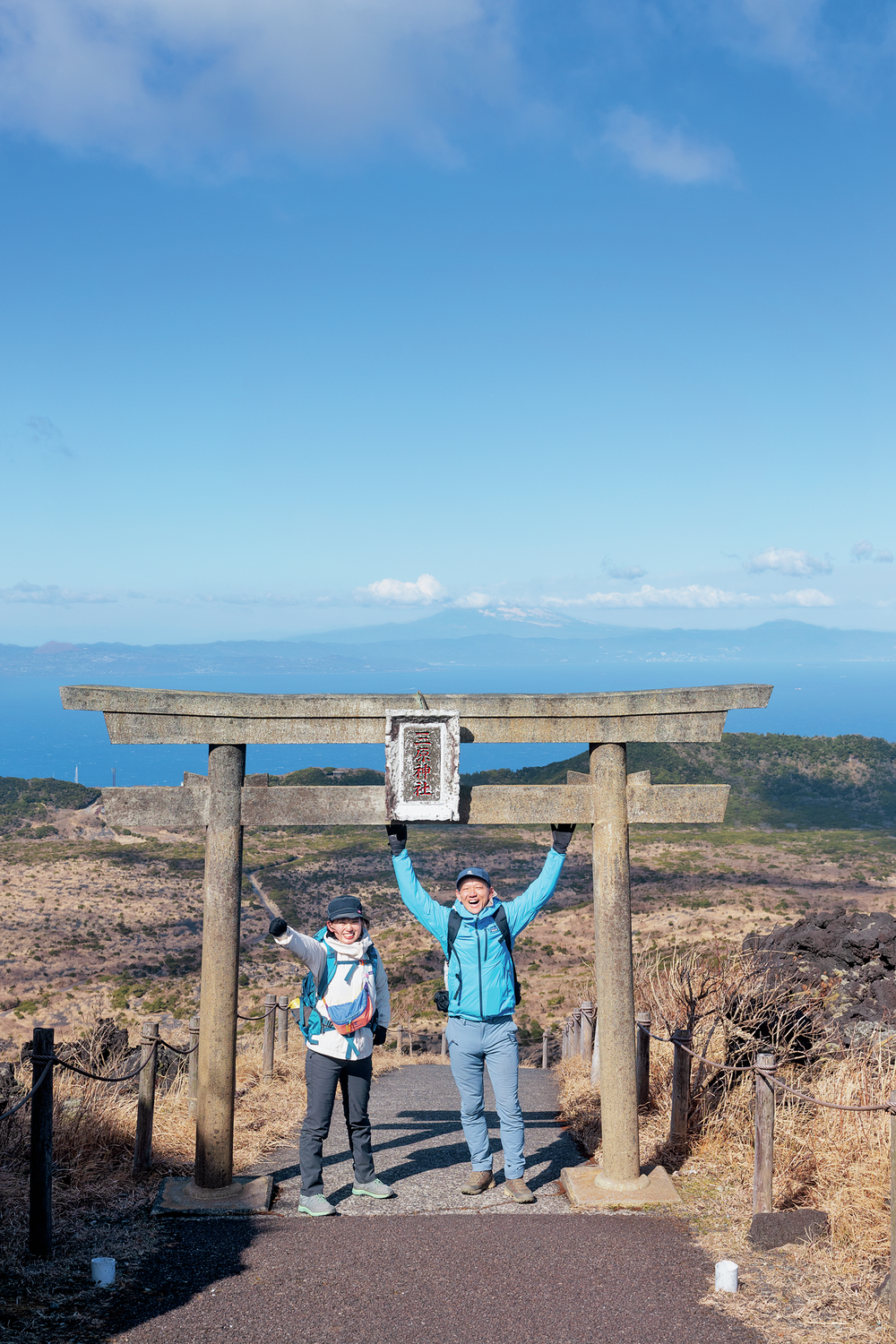

三原山のたび重なる噴火によって、黒い火山岩が西風に運ばれて東斜面に降り積もった「裏砂漠」。「富士山も見える!」 「風がつよ〜い!」

ライター 森山伸也(左)

越後の豪雪地に暮らし、一年を通して山に浸る。北欧のロングトレイルに精通し、著書に『北緯66.6° ラップランド歩き旅』(本の雑誌社)がある。

編集 ハラボー(右)

本誌に携わるまでアウトドアとは無縁の生活を送ってきたが、野草を食し、ハンモックを寝床にしているうちに野外生活のポテンシャルが高いことが判明。

地球の神秘を感じるために三原山をめざす

2時間@三原山

2時間@裏砂漠

朝8時、東京港竹芝埠頭に集合したぼくたちは青ざめた。強風のためジェット船は全便欠航。仕方なく翌週にリスケしたものの、高速船はまたもや欠航に……。

この事態を予測して、編集ハラボーは飛行機を予約していた。ナイス機転。これでようやく島を踏める。この「風」が今回の旅のキーワードになることは、このときは誰が知る由もない。

調布発の小型プロペラ機に20分ほど揺られると、太平洋に浮かぶ島影が見えてきた。伊豆七島の中でもっとも大きく、都心から近い伊豆大島だ。

“日本の植物学の父”といわれる植物学者、牧野富太郎は伊豆大島を「東海の花彩島」と称えた。黒潮の中に浮かぶ大島は比較的温暖で、年間降水量が多く、活火山である三原山の噴火が水はけのよい土壌を作り、植物にとって格好の生育環境だという。

伊豆大島一周道路沿いにレンタカーを走らせていると、椿のまぶしい赤色が次々と目に飛び込んできた。しなやかで強い枝、常緑の厚い葉を持つ椿は防風林として家や畑を守るため暮らしの中に植えられた。

また、椿油採取のため植林が続き、今では島内に300万本も見られる。早いものは9月ごろから、遅いものは5月ごろまで開花しているというから1年の3分の2は椿の花を愛でられるのだ。

大島が「花彩島」と呼ばれる所以は、椿だけではない。伊豆大島の固有種であるオオシマザクラは、数少ないサクラの自然種でソメイヨシノの親としても有名。150万本ものオオシマザクラが自生し、4月上旬には山が白く染まる桜の島でもある。

瑞々しく鮮やかな花の世界から一転、乾いた暗黒の裏砂漠へ。国土地理院の地形図で「砂漠」と記載された場所はここのみ。つまり国内で唯一の砂漠だ。

砂漠といっても砂ではなく、スコリアと呼ばれる火山の噴出物が海へと続く東斜面を覆っている。第1展望台に立つと乱暴な西風が吹きつけた。ハラボーが風の中でボソボソと呟いている。

「この風が……この地に椿を広げ……裏砂漠をつくったのですね」

振り返るとカメラマン高橋宗正のメガネが青空に飛んでいった。椿や桜もこうして本州から飛んできたのだろうか。

都心から120㎞南の洋上に浮かぶ周囲約52㎞の東京都最大の島。中央部には現在も火山活動を続ける標高758mの三原山がそびえ、島形成の成り立ちを感じられる火山島だ。島内の移動はレンタカーが便利だが、港から主要観光地へ路線バスが運行している。

春夏秋冬花が彩る伊豆大島

4月上旬はオオシマザクラが島一帯の森を白く染め、4月中旬から5月いっぱいまでオオシマツツジが島の各所を彩る。ともに大島の準固有種で貴重な花である。

オオシマツツジ

※写真提供/伊豆大島ジオパーク推進委員会

オオシマザクラ

※写真提供/伊豆大島ジオパーク推進委員会

DAY1

9:00 飛行機なら東京から30分!

調布飛行場から毎日2便が運航。ジェット船なら竹芝埠頭から最短1時間45分。熱海のほか、館山や久里浜(季節航路)発もある。

ジェット船もあり

↓

11:00 島の代名詞! 椿の名所を巡る

都立大島公園の椿園へ。花の見ごろは2月下旬〜3月中旬で椿まつりが3月16日まで開催。入園無料。約1,000種の園芸品種が咲き誇る。

↓

オオシマザクラの花を探し、樹齢800年以上といわれる桜株を訪れるも未開花。その後、大島公園で見つけた!

↓

背丈の高い椿が散策路を覆う椿の森公園。静かに椿を愛でられる隠れスポットだ。

↓

13:00 黒い砂漠を闊歩する唯一無二の爆風ハイク

房総半島が丸見え。

ジャリジャリと足裏で火山岩が鳴く裏砂漠ハイクへ。紺碧の東京湾を挟んで、房総半島の先端が手にとるような近距離に浮かんでいた。

↓

17:00 海と山を望む絶景キャンプ場へ

明日はいよいよ三原山!

海と山に囲まれたキレイな芝生にテントを張れて、炊事場、トイレ、ゴミ箱が備わるトウシキキャンプ場。管理人不在で無料!

DAY2

伊豆大島は、数万年前の海底噴火で陸ができ、噴火を繰り返して標高758mまで成長した火山の島だ。やがて海流や海を渡ってきた風、鳥、昆虫によって生命が運ばれ、宿り、花の島が形成された。

そんな地球の神秘を感じるために三原山をめざす。登山口から山頂までは標高差100mで、車が通れるほど道幅は広く、登山靴では少々歩きにくいほど綺麗な舗装路が延びていた。

葉を落としたオオシマツツジとアジサイが登山道を覆っていた。5月初めから6月いっぱいが花見登山の最盛期となる。

山頂には三原神社が祀られ、鳥居が富士山に向かって堂々と建っていた。噴き上がるマグマや赤く染まった空を島民は「御神火」と呼び、神様が宿る場所として三原山を敬ってきた。風がさらに強まったようで、スムーズな帰京を祈願せずにはいられなかった。

14時半出港のジェット船はまたもや欠航となった。飛行機は満席。大型客船は平常運航とのことで、自動的に4時間30分海上の尼になる。

朝から風に吹かれていた顔や手はカサカサだった。岡田港の売店でハラボーが買った椿油を数滴手のひらにもらい、顔や手に広げる。甲板で潮風を浴びる旅人は、一瞬にして昨日歩いた椿の森に包まれた。

8:00

とんがった島影の利島と波に洗われた火山岩が、非日常的な空間を作りだす砂の浜。手持ち無沙汰で走り出すふたり。

約1万8000年前まで振り返って三原山の火山活動を知ることができる地層大切断面。一周道路建設のときに偶然発見された観光名所だ。

↓

10:00 山頂口で腹ごしらえ

青唐辛子が きいてる〜!

青唐辛子を溶いた醤油ダレに漬けた白身魚(今回はカンパチ)と酢飯で握ったべっこう寿司を頬張る。背後には富士山と駿河湾。

三原山山頂へ続く遊歩道は舗装されていて歩きやすい。4月中旬にはオオシマツツジ、梅雨時期にはアジサイがハイカーを包み込む。

↓

11:00 潤いの花見から一転! カラカラの火山へ

火口を覗くために展望台へ登る。八方を外洋に囲まれた火山島はハイカーの好奇心を刺激し続けた。時間が許せばお鉢周りもできる。

↓

登山口から山頂までの間にいくつものベンチ、シェルターが用意され、道の傾斜も緩い。三原山は誰でも挑戦できる手軽な低山だ。

↓

12:00 三原山登頂! ダイナミックな火口へ接近

4月は眺望も 色彩豊かに。

富士山に向かって真っ直ぐ建つ三原神社の鳥居でゴール。山岳信仰の対象として地元民にあがめられてきた三原山の歴史を知る登頂だ。

最大火口でパワーチャージ

展望台から間近に迫る火口を見下ろす。あちこちで蒸気が上がり、地層がうねる。地球のダイナミズムを感じられるパワースポット。

↓

13:30 ハイクの疲れを温泉で癒やす

原生林に包まれた三原山を一望する大島温泉ホテルの露天風呂。源泉69度Cの掛け流しが体を芯まで温める。大人800円、小人400円。

↓

14:30 大型客船でのんびり船旅

また来るねー

甲板で潮風を浴びながら2日間の島旅を振り返る。最後まで三原山は視界にあった。4時間半の海上昼寝を堪能し竹芝埠頭に19時帰港。

伊豆大島で見られる椿図鑑

椿は大島の暮らしに根付いた、なくてはならない植物だった。防風林として家や畑を守り、長持ちする上質な炭となり、油の搾りかすは燃料や肥料に。自生種のヤブツバキのほか、観賞用として改良された園芸品種が約1,000種植えられている。

お土産としても大人気!

大島のお土産といえば椿油。肌や髪に塗ることで潤いや抗菌&殺菌効果を与える。

乙女椿

バラのようにピンク色の花びらが幾重にも均等に広がる。世界中で愛されている園芸品種。

豊侘助(ゆたかわびすけ)

花弁の数が少なく、小型であまり平開しない。代表的な園芸品種「侘助」の伊豆大島産。

春の台(うてな)

淡いピンク地に鮮やかな赤の絞りが散る大輪の園芸品種。立体的なビジュアルが美しい。

ヤブツバキ

日本固有種で、多数ある園芸品種の原種。花色はおもに赤だが、稀に白、淡赤なども。

※構成/森山伸也 撮影/高橋宗正

(BE-PAL 2025年4月号より)