満開~とまではいかないまでも、春登山は気持ち良いことこの上なし。まさに、心の中にサクラサク!

今回は8時間をかけて歩き旅を敢行した模様をレポート!

ひと足先に「サクラ」を満喫!

私が行ってきました! ライター 藤原祥弘

荷物を軽量化するよりも、自身を軽量化したほうがよほど効果的になってしまった45歳。登山そのものより、道中での自然観察や史跡の鑑賞のほうが好き。

由比駅から浜石岳山頂まではおよそ3時間。浜石岳山頂から薩埵峠までも3時間。薩埵峠から興津駅までは1時間半ほどの所要時間。

浜石岳の頂上まで舗装路が続いているので、由比駅から山頂までタクシーを利用し、薩埵峠までの下山をゆっくり楽しんでも良い。

東京を始発で発ち、由比でスタート!

8時間@由比駅〜浜石岳〜興津駅

若いころ、長距離移動にヒッチハイクを多用していた。誰かに便乗して東京と西日本を行き来するとき、境のひとつになっていたのが薩埵峠だった。

このあたりを境に経済圏が東京圏と名古屋圏に分かれるので、峠を越える車をつかまえるのは少し難しい。毎度、薩埵トンネルをくぐるとほっとしたものだ。

今ではクルマでも電車でも一瞬で通り抜けられるが、山塊が海へと沈み込む薩埵峠周辺は東海道でも指折りの難所だった。峠越えの道が拓かれるまで、旅人は波の穏やかな日を待って海岸線を歩いて越えたという。それを知ってから、いつかこの道を歩いてみたいと思っていた。

東海道をなぞって峠を越えるだけなら1時間少々の散策だが、それでは物足りない。薩埵峠の手前の街の由比から、街の背後にそびえる浜石岳に登り、尾根伝いに薩埵峠へと下るコースを選んだ。

東京を始発で発つと由比の駅には8時過ぎに着く。サクラエビを扱うお店はまだ開店の支度中だ。下山後に入る店の目星をつけつつ、山へと向かって風情のある街並みを抜けていく。

浜石岳に登ると決めてから下調べをしたが、なぜか浜石岳はコースの情報が少ない。迷わずに歩けるか心配していたが、現地に来たら解消した。由比の路地には、浜石岳の方向を示す看板がそこかしこに立っている。

高度を上げるにつれて、周囲の風景は漁師町からミカン畑へと移り変わっていく。正面に横たわるのはこれから登る浜石岳。振り返れば海の向こうに伊豆半島が延びる。単調な舗装路が続くが、自分の足が稼ぎ出した標高を確認できるのは楽しい。

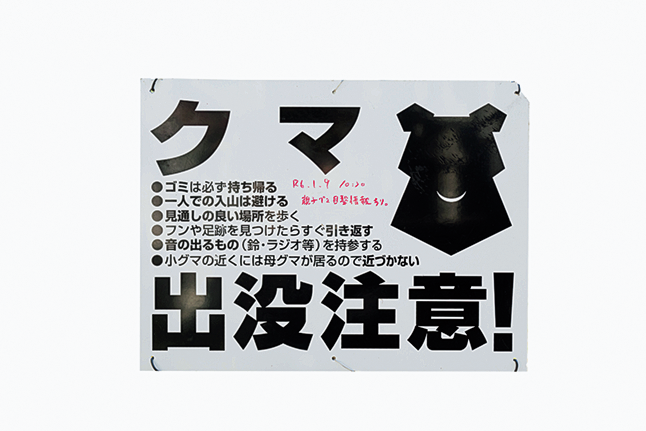

ミカン畑がスギ林に変わるころ、舗装路から浜石岳へと向かう登山道が分岐する(このまま舗装路をたどっても山頂まで行ける)。登山道の踏み跡はしっかりしているが、気になるのはところどころに立っているクマへの注意を促す看板だ。

海はもう目の前なのに、このあたりも彼らのテリトリーらしい。考えてみれば、ここから南アルプスまでは、ずっと大きな森が続いている。浜石岳は広大な野生の王国の南側の縁にある。

暗いスギの林を抜けた、と思ったらいかにも古道らしいマツ並木が広がる。並木に沿って野原を進んでいくと、丘の向こうから現われたのは……富士山! 近いだけあってさすがに大きい。1歩進むごとに、ズンズン富士山が迫り上がってくる。

山頂に着くと大きく裾野を広げる富士山が東側にそびえ、南には駿河湾が光っていた。眺望は絶佳。浜石岳は、頂上そのものより、そこから見る風景に価値がある山かもしれない。

山頂で展望を楽しんだら薩埵峠へ向けて尾根道を下る。林間を縫う気持ちの良い山道だが、この道、とにかく長かった! 黙々と歩いて、再び舗装路に出たのは3時間後のことだった。

昼どきを逃したので店での昼食はあきらめ、無人販売のミカンで喉を潤して薩埵峠展望台を見にいく。展望台からの眺めは歌川広重の描いた構図そのまま! 道だけが改変され、今はクルマが山に吸い込まれていく。190年で峠越えのスタイルも難易度も大きく変わった。

峠から興津方面に続く道には往時の面影が残っていた。山を抜ける旧東海道は、小さな墓場を通って川へと向かっている。

興津川の河口に出て、今日の山行を締めくくる道具・パックロッドを引っ張り出した。海岸を歩きながらルアーを投げ、あわよくば魚をお土産にしようと忍ばせてきたのだ。

「そんなにうまくいくわけないよな〜」と思いつつ竿を振ること数投。竿先に生命感のある重みが乗った。慎重に引き寄せると、ルアーが引っ掛けていたのはなんと深海魚のミズウオ! 駿河湾は急峻だから、深海魚が寄ることがある。興津の海だからこそ釣れる魚だ。

日本最高峰を眺め、過ぎた時代に想いを馳せ、深海魚と遊ぶ。浜石岳には自然を楽しむエッセンスが凝縮されている。

8:30 サクラエビの街、由比をスタート

東京西部からでも、始発に乗れば8時台に由比駅に着ける。ローカル感のある駅舎や古い街並みが小旅行感を醸し出してくれる。

↓

9:00 旅行気分で漁師町の小路を抜ける

駅を降りたとたんに、浜石岳までの道を示す看板が現われる。それらをたどれば、まず道を間違えない。山も常に目の前に見えている。

↓

9:30 心臓破りの舗装路と駿河湾

キツイ準備運動!

舗装路で足慣らし……と思っていたら、かなりの斜度と距離。足慣らしどころか、ここが本番だった。ソールが柔らかい靴がおすすめ。

↓

10:00 人工&天然のアスレチックをくぐる

あふれる冒険感!

閉場中の「浜石野外センター」の手前で舗装路と登山道が分岐。その後も分岐と合流を繰り返すルートから、好みの道を選んで登る。

↓

↓

11:00 古道風のマツ並木を抜ければ……富士山!

心憎いね その演出!

頂上が近くなると木がまばらになり視界が開ける。印象的なマツ並木を過ぎると、頂上広場の向こうに富士山が立ち上がる。

浜石岳を楽しむなら4月上旬から7月

※写真提供/静岡県農地保全課

浜石岳は作家の田中澄江が選んだ「花の百名山」のひとつ。夏に花をつけるヤマユリの山として知られるが、春先はスミレ類、初夏はアジサイ類がコース上で楽しめる。

※撮影/植松国雄

↓

11:10 丸見え! 日本最高峰と第二位

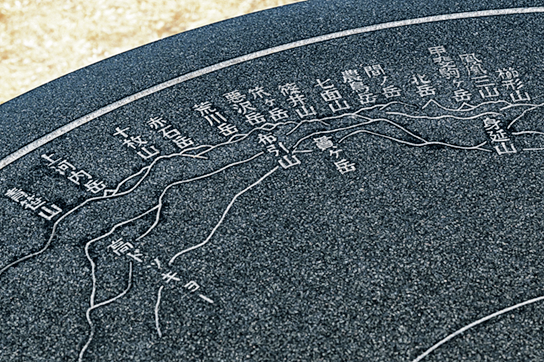

石でできた山頂の方位盤は富士山を映りこませる。誰が始めたのか、ここで逆さ富士を撮るのが浜石岳でのお決まりに。

浜石岳での お約束!

雪をいただくのは南アルプス。日本第二位の高峰・北岳(中央)と甲斐駒ヶ岳(右端)が見える。山好きは山座同定アプリがあると楽しい。

実は車から2分で登頂! 憩いの山頂浜石岳

頂上で休んでいると続々と人がやってくる。その理由は頂上の直下までクルマでアプローチできるから。ちょっと悔しい。

↓

12:00 ディープ&ロング! ひざと一緒に笑う下り道

ひざが笑う、私も笑う……。

頂上から薩埵峠までは小さなアップダウンを繰り返しながら高度を下げていく。階段や木の根株が連続するパートもあるので、トレッキングポールがあったほうが歩きやすい。

↓

14:00 山中で静かに森に還る人の営み

標高300mくらいまで下りてくると、生活の痕跡が目につきはじめる。廃屋が現われるころ舗装路に出る。

↓

14:20 ミカンでひと息! 薩埵峠展望駐車場

薩埵峠の少し手前に展望台用の駐車場(10台程度)と公衆トイレ、ミカンの無人販売がある。ここを起点に浜石岳を周回することもできる。

↓

歌川広重も驚く!? 190年後の薩埵嶺

歌川広重の描いた「東海道五十三次 由井 薩埵嶺」には崖の上を越える旅人が描かれている。今は国道1号、東名高速、東海道本線が通る。

↓

14:40 古道を抜けて興津の浜へ

薩埵峠を過ぎて数百mも歩くと、古道は墓の間を抜けて興津の街のはずれに出る。そこにあった看板には先月出た熊の情報が。え、冬眠してないの!?

↓

15:00 出でよパックロッド! 竿を振りつつ海岸歩き

渇水期で興津川の河口は砂利で閉じていた。これ幸いと持参したロッドを組み立て、ルアーで探りながら興津駅に向かって歩く。

↓

15:30 深海からの来訪者ミズウオとご対面

駿河湾の 冬の風物詩!

「ヒラメが釣りたいな」と投げたルアーの鉤に引っかかったのは生きたミズウオ! 岸近くまで深海がせまる駿河湾らしいお客さんだ。

生サクラエビに舌鼓

サクラエビ漁は春と秋の年2回だけ解禁される。春の漁は例年3月下旬から開始。冷凍していない生サクラエビを食べるなら、サクラの季節がおすすめ!

※構成/藤原祥弘 撮影/矢島慎一

(BE-PAL 2025年4月号より)