交通ルールと運転作法が 中国では全然違うんですよ。日本と中国のどちらが良いか悪いかではなく、私たち日本人の「個」のあり方についてちょっと考えさせられてしまいました。車を運転していると、ときにこんなふうに哲学的なことに思い至ってしてしまうことってありませんか?

CONTENTS

パリから北京まで1万4000kmを長距離ドライブ

中国で初めてクルマを運転した時は驚きが毎日続きました。

アメリカやヨーロッパで初めて運転した時もショックの連続でしたが、それらとは内容が違うというか、ベクトルが異なっていました。

初めて中国を走ったのは2006年11月。メルセデス・ベンツのメディアイベント「Eクラスエクスペリエンス パリ~北京2006」に参加した時のことでした。

そのイベントにはいくつかの開催理由があって、ひとつはEクラスが搭載しているクリーンディーゼルエンジンのパフォーマンスと省燃費性を、パリから北京までの超長距離を走ってみてアピールすることです。特に新世代のクリーンディーゼルエンジンは性能と燃費、そして排ガスのクリーンさが売り物でした。

二つ目が、メルセデス・ベンツが中国の自動車メーカー北京汽車との合弁事業としてEクラスを製造することになり、その工場と事業のこけら落としとしてのアピールです。

タイミングの良いことに、1907年に行われた「北京~パリ」ラリーから99年が経っていました。パリの新聞「ル・マタン」が主催した「北京~パリ」は、まだ自動車が“馬なし馬車”と呼ばれ、北京からパリまでの道路なども整備されていなかった時代の冒険そのものでした。

メルセデス・ベンツは当時の「ル・マタン」の精神をリスペクトして、スタート地点を本拠地のドイツ・シュツットガルトとせずにパリに設けて1万4000km先の北京へと向かったのでした。

カザフスタンを超え、中国の伊寧で「それ」は起こった

36台のセダンのE320CDIが参加チームごとにラッピングされ、同行スタッフや撮影班が乗るのは10台のGクラス。参加チームは各国ごとのメディアやジャーナリスト、カメラマンなど。日本チームは日の丸がルーフからボンネットまで大きく描かれた2WDと4WDのセダンの2台です。

パリをスタートしてシュツットガルトに立ち寄り、ポーランド、ベラルーシを抜け、バルト3国を北上してサンクトペテルブルグでロシアに入国。しばらく東に進んでカザフスタンを走り、カザフスタンから中国に入ります。

カザフスタンの首都アルマティ(これは英語っぽい発音で、現地ではアルマトイとかアルマアタと聞く方が多かった)東部の国境を越えて、中国に入るとそこはイーニン(伊寧)という街でした。

すでに陽は暮れて暗くなっていましたが、イーニンが小さくない街だとわかったのはネオンや電灯が灯されたビルがたくさん建ち並び、片側4車線もある幹線道路が幾重にも交差していたからです。

歩道に人もたくさん歩いています。食べ物の屋台が出ているところもあります。クルマもたくさん走っています。中国で生産していたフォルクスワーゲンのサンタナが多く走っていたのを憶えています。今となっては隔世の感がありますね。

VWサンタナが対向車線を逆方向に走り出した

ガーミン製のGPSと道路地図を確かめながら、僕らはセダンのE320CDIを運転してホテルを目指していました。

帰宅どきなのか、渋滞が始まってきました。中国は右側通行で、僕は4車線のうちの一番左側です。対向車線は、空いていました。こちらの車線は止まったり、動き出したり。

ここで最初の驚きがありました。中央分離帯となっている幅1メートルぐらいの緑地帯にはところどころ切れ目があるのですが、なんと僕の前を走っていたサンタナは切れ目を通り抜けて対向車線に入ってしまったのです。

でも、それはウインカーを出してのことなので120パーセント確信犯です。そのサンタナは対向車が来ないかどうか、よく確かめてから走り出したように見えました。

サンタナは対向車線を逆方向にソロリソロリと探るように進行方向に進んでいます。200~300メートル走ると、対向車が向かって来たので、右にウインカーを出して切れ目から元に車線に戻っていました。

なにか、セコいというか、微笑ましいというか、笑ってしまいました。ところが、そのサンタナだけだけではなかったのです。対向車線のクルマが途切れて見通しが良くなった隙を見たクルマがヒョコヒョコと中央分離帯の切れ目から対向車線に出て、先に進んでいます。どうやら、日常的な光景のようでした。

日本だったら、そんな運転をするドライバーは絶対にいないでしょう。欧米でも、いないはずです。逆走は、うっかり気付かなかったミスによって起こるものだからです。意図的に行うものではありません。

ロータリー式交差点での驚くべき出来事

中国での驚きは、すぐに次がやって来ました。その幹線道路から外れ、空いた道を走っていくとラウンドアバウトに差し掛かりました。ロータリーとも呼ばれる交差点です。

交差する道路を走ってくる両方向のクルマを信号でコントロールするのではなく、中心部にリング状の道にクルマを通します。すべてのクルマはその入り口で一時停止して、リングの中をクルマが走っていなければ進入します。

2本の道路が交差するラウンドアバウトならば、中国の場合は右側通行なので右折するなら一つ目で、直進するなら2つ目。左折するなら3つ目で、元の道に戻るならば4つ目の出口からリングを出ることで通過することができます。

ラウンドアバウトには、そのような決められた走り方があります。それによって、赤信号で待つこともなく交差点を走り抜けられるという利点があります。

ただ、その効果が実現されるためには、クルマの台数が多すぎないことが前提となるようです。多すぎると、信号を設けて赤信号側を待たせたほうが結果的に所要時間が短くなる。都内でも50年ぐらい前まではあちこちにあったラウンドアバウトが急激に信号方式に変わっていったのは、それが理由だと聞かされたことがありました。

対向車線走行に続いてラウンドアバウトで驚かされたのは、これも逆走でした。リングを逆走するのです。もちろん、ご法度です。

僕の前を走っていた、軽自動車よりも小さなクルマが一時停止して右側に走り出すはずが、左側に逆走し、3つ目の出口から出て行ったのです。

一瞬、何が起こったのか飲み込めなかったので、呆気に取られてしまいました。そのクルマは“近道”をしたのでした。

この場合も、一時停止できちんと停まって対向車の有無を確かめてから、ススッと走り去っていきました。時計で例えれば、6時方向から走ってきて3時、12時、9時と時計と逆回り方向にリングの中を進まなければならないところ、この小さなクルマは6時から9時に向かったのです。

「ルール通りにラウンドアバウトを回っていたら、ほぼ1周しなければならないのはバカらしいじゃないか。対向車や他に進入してくるクルマも見当たらず、ここは道幅だって広いのだから」

ドライバーのそんな声が聞こえてきそうなほど、自信に満ちた逆走ぶりでした。

ラウンドアバウトの逆走は、この後に他の街でも何度も遭遇しました。同じような小さなクルマが時計回りに“近道”してしまうのです。

いずれも形は日本の軽トラックや軽ミニバンと同じで、大きさが日本のものよりひと回り以上小さかった。乗用ではなく、仕事道具や原材料などを満載した業務用でした。きっと地元のクルマで、道路事情を熟知しているのでしょう。

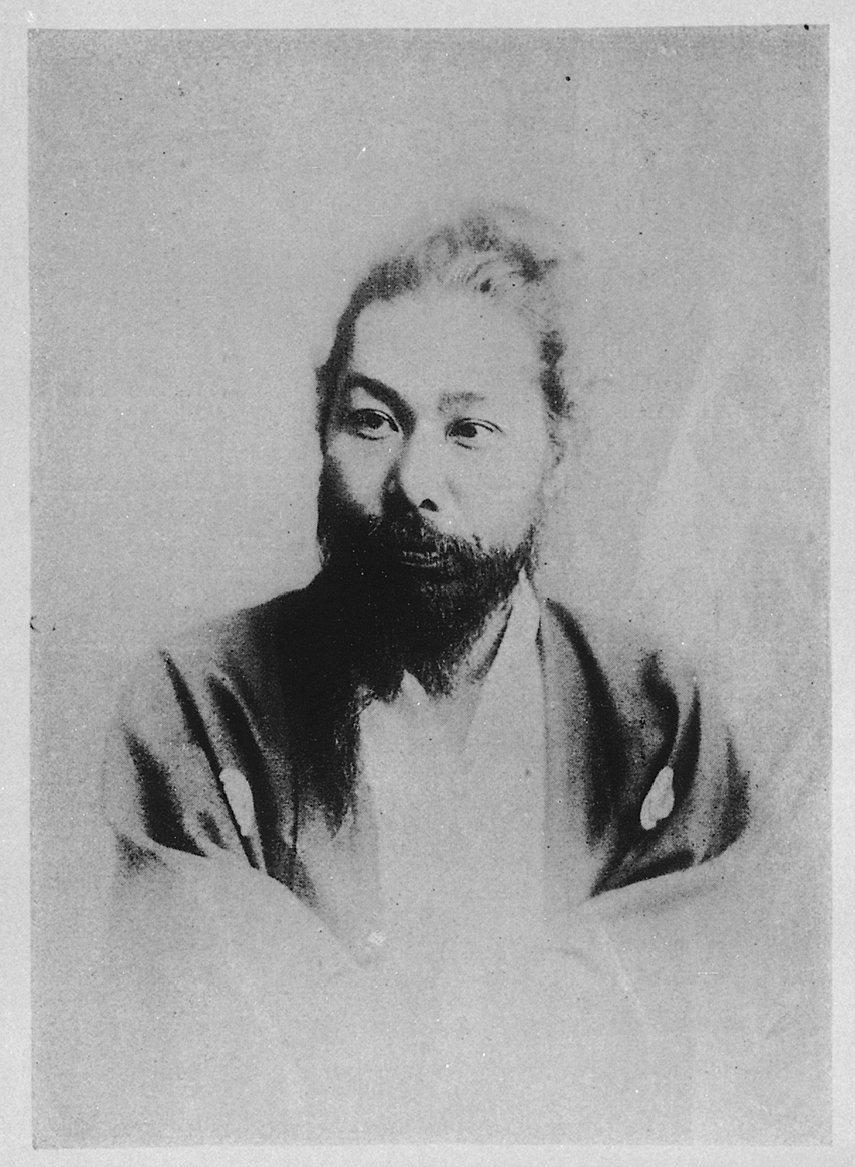

中国の辛亥革命を支援したアジア主義者・宮崎滔天

イーニンのホテルにチェックインしてテレビを点けたら、宮崎滔天の伝記を放映していました。髭をたっぷりと蓄えた有名な肖像写真が繰り返し出てきて、名前の表記も間違いありません。

滔天は明治生まれのアジア主義者、社会運動家です。日本と中国を行き来して、孫文の辛亥革命を支援し続けたことで知られています。現代の中国でも、こうしてテレビで番組化されていることに少しの驚きを感じ、中国語がわからないのに見入ってしまいました。

中国で初めてハンドルを握って、想像していた以上に運転の様子が違っていたショックは大きく、中国が遠い存在に思えてしまっていました。

しかし、宮崎滔天です。日本人の僕でさえも本で読んで少しだけ知っているぐらいの昔の人です。でも、偶然に見たテレビであるが故に、そんな昔の人のことが放映されている中国と日本が決して遠くない関係にあるのだと知らされもしたのです。

あわや正面衝突の危機!

翌朝、イーニンを出発してからも逆走は現れてきました。それも、今度は高速道路です。

新疆ウイグル自治区のウルムチに向けて、高速道路を東に向けて走っていました。片側2車線の立派な高速道路です。道路の両脇は砂漠地帯です。ところどころ草木が生えた集落なども現れますが、人が少ないところでした。

まわりに高い山や人工物などが何もなく、地平線までなだらかな起伏が続いていますから、カーブの具合によっては運転しながらはるか遠くまで見通すことができます。日本では絶対に体験できない光景です。

アメリカの中西部にも似たような地形が繰り返しているところもありますが、地面の色彩が違っていますね。アメリカ中西部の砂漠や岩山が赤茶けているのに対して、中国のこの辺りは赤の代わりに黄色が強く見えます。文字通りの黄土色です。

遠くまで見渡せた先に、信じられないものが走っていました。僕が運転しているE320CDIが走っている一番左の車線をこっちに向かってくるトラクターがいたのです。日本の農村でも使われているぐらいの、ドライバーが一人乗る大きさの、それほど大きくはないトラクターが逆走してきていました。

いったい何をやっているんだ!

高速道路ですから中央分離帯があって、トラクターは対向車線へ逃れられません。僕はクラクションを鳴らし、ヘッドライトをパッシングし続けて注意を促しました。

僕が右隣の車線へ移れば回避できますが、運悪く長いコンテナを載せた大型トラックがすぐ斜め後ろから迫ってきています。その前には入れません。

自分の車線にも後続車がいたのでブレーキを細かく踏み分けてブレーキランプを点滅させて注意を促しながら減速していきました。後続車が状況を理解してくれれば良いのですが、後続車の後ろからも別のクルマが迫ってきているので、減速の仕方しだいでは僕のクルマとトラクターの衝突だけでは済まず、2次的あるいは3次的な事故の怖れも想像できてしまいます。

強いブレーキは踏めません。左は中央分離帯で、右斜め後ろには大型トラックです。

トラクターはこちらに気付いているのかいないのか、ゆっくりとしたスピードでこちらに向かってきています。このままでは僕か隣の大型トラックと正面衝突です。

トラクターとぶつかるにしても、相手の被害を少しでも減らすためには、ぶつかる面積を少しでも減らしてショックを軽減させることでしょう。そのためには僕がメルセデスを少し右に動かす必要があり、そうすると大型トラックとぶつかってしまいます。

こちらがトラクターにぶつかる寸前まで減速できて、その時に大型トラックが僕にブツカらないで間一髪で走り抜けてくれれば言うことはありません。そのためには後続車が追突しない強さで、あるいは後続車同士で衝突しない範囲の強さでブレーキを掛けなければなりません。

中国と日本の違いは「個」のありかた?

どうしよう、どうしよう。

さまざまな想いが去来しましたが、トラクターが解決しました。僕が運転していたE320CDIとギリギリにまで近付く寸前に、ヒョイと前のタイヤを中央分離帯のコンクリートブロックに乗り上げたかと思うと、そのまま勢いを付けて後ろの大きなタイヤも乗り上げたのです。

トラクターは畑や荒地などを走るための駆動力を備えているので、コンクリートブロックを乗り越えるなど簡単なわけです。トラクターに衝突せず、大型トラックとも接触せず、後続車とも何も起きずに済みました。

すれ違う時に乗り上げたトラクターを見ると、ドライバーはこちらを向いて笑顔で右手を挙げて挨拶しているではないですか!

その表情には、「ゴメン。悪かったな」という謝罪のようなものは込められておらず、反対に「気を付けて。良い旅を」と言わんばかりの余裕と自信のようなものさえ漂わせているように見えました。

思い出しながら書いているので長ったらしくなっていますが、トラクターを見付けてすれ違うまでは10秒もない、ごく短時間の間のことです。

事故にならなくて本当に良かった。と同時に、中国のドライビングシーンに触れたばかりなのに、その彼我の違いの大きさを実感させられました。ルールを守らないのでけしからんとは単純に断ずることはできず、これはまったく違った何か別の考え方や価値観に基づいているのではと問題意識を抱き始めもしました。今までと同じようには臨めません。

はっきりしているのは、僕がこの時に経験した逆走は、明確な“個”の存在によるものでした。良し悪しではなく、そこのところが漫然としている日本との違いでした。この後も、何度か中国でクルマを運転することになるのですが、内容や程度は違っていてもその考えは変わらないのでした。