現代人は「じっくり見る」ことをやめちゃっている

鈴木俊貴さん。’83年東京生まれ。東京大学准教授。動物言語学者。シジュウカラに言語能力を発見し、動物たちの言葉を解き明かす新しい学問「動物言語学」を創設。

’25年The Association for the Study of Animal Behaviourの国際賞を受賞。

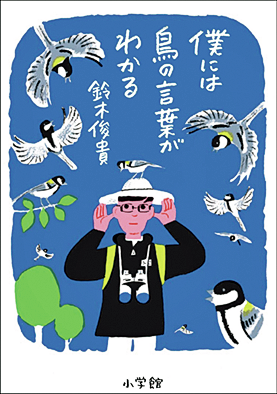

「シジュウカラは言葉を使って文を作る」という世界的大発見をした鈴木俊貴先生。初の単著となる『僕には鳥の言葉がわかる』(小学館)が発行され、話題の人だ。

大学3年の冬、現在の研究につながる運命の出合いを果たす。雪の森にはシジュウカラやコガラ、ヤマガラなどの混群がいた。餌を見つけた1羽が鳴いた直後、他の鳥たちが飛来、ともに啄み始めた。

「仲間を呼んだ?」でも、餌が乏しい季節にそんなことするだろうか。奇妙に思い、さらに観察を続けていくと、鳥たちの驚きの行動とその理由が見えてくるのだった。

─本を読んでシジュウカラが見たくなって、今見てきました。

「そうですか! 皆さん気付いてないだけで、そこら辺にいるんですよ。今ごろ(取材時の2月)は春の繁殖に向けてオスが一番頑張る時期。番となるメスを探したり、ツツピーツツピーと鳴いて自らの縄張り宣言をしたりします。

3月にはようやく番を形成して、巣作りをしていますよ。木の穴とかに。都会だったら、電柱の隣によくある支線カバー(黄色の筒状のもの)や道路にある三角コーンの空洞、ひっくり返した植木鉢など。巣作りはメスがやるんですが苔など運んでいると思います」

シジュウカラ

スズメほどの大きさ、白い頬に黒いネクタイ柄(オスは太くメスは細い)が目印。市街地にも山野にも生息、ごく普通に見られる鳥だ。

─やっぱり!オス同士が絡み合って飛んでいたんです。久々にじっくり鳥を見ました。

「やっぱり自分の目で見てみないとね。自然との実際の関わりの中から新しく見つけることって、たくさんあるんです。図鑑に載ってないようなことや先人たちが見つけてなかったことが、山ほど自然の中にはあって。

それを、僕は科学のメスを入れて、客観的なデータを取って、論文を書いて世界に発表する。それを仕事にしています。でも、研究者でなくても楽しめることなんです。

現代人はじっくり見るということを、やめちゃっているような気がします。実は動物的にいうと、それは結構異常な状況にあって。他の生き物が何をしていて、何を考えているか?それを本来はちゃんと知ろうとするんです。シジュウカラでいえばヘビの姿勢を見て食べに来ようとしている、と察知したり」

─ということは鳥も私たちを見ている、ということですね。

「そうです、僕らのことをめちゃめちゃ見ています。今日じっくりシジュウカラたちを観察できたのは、多分、人間のことを特に危害を加えてこない大きなサルだと思っていたからでしょう」

─大きなサル(笑)。観察するときはどんな心持ちですか?

「とにかく何をしているのか、知りたいなという思いです。最初はわからなかったですが、ずっと見ているうちに、これはこういうことなんだっていうのが結構わかるようになってきて。わかると、さらにまた新しい発見がある。

その繰り返しで、これまで研究を続けてきました。それがずっと連続しています。今はちょっとした目線の動きとかで彼らの気持ちもわかりますよ。以前フィールドで車を運転(普通の速度で)していたときに、枝にとまっていたシジュウカラとすれ違ったんです。

パッと見て、そのシジュウカラが何かを怪しんでいるように一瞬で感じました。気になってすぐ車を降りて確認したら、シジュウカラの下の側溝にアナグマがいたんです。比較的めずらしい動物だから、怪しんでいたんだと思います。それぐらいわかるようになってきています」

今ではシジュウカラのことが手に取るようにわかる鈴木先生。

「本当の発見は、教えてもらったことや聞いたことからは生まれないんです」

印象深い言葉だ。まずは耳を澄ませて鳥の声を聞く。鳴き声が聞こえたらそこへ行ってみる。先生は最後にそんな鳥見入門を教えてくれた。

『僕には鳥の言葉がわかる』

鈴木俊貴著 小学館 ¥1,870

もしや鳥たちは言葉を使っている? という気付きから、新学問の創設までの涙ぐましい研究の日々を描く。

※構成/須藤ナオミ 撮影/小倉雄一郎

(BE-PAL 2025年4月号より)