七輪がひとつあれば、里山遊びをしながら実用的な器がつくれるのだ。BE-PAL編集・ハラボーがやってみた。

編集・ハラボーが縄文風酒器づくりに挑戦!水分が染み出ないのは…なぜ?

水を含んでいるうちは自由自在に成形可能。乾かして火の中へしばらく入れると、石のようにカチカチになって固まる。

そんな粘土の特徴を最大限に生かした道具が土器だ。どの縄文遺跡からもおびただしい数の土器片が出土しているが、それだけ多く使われたということ。

工業の原点ともいわれる土器の技術を体感すべく、ハラボーが縄文風酒器づくりに挑戦した。

「素朴な疑問です。縄文土器は素焼きですよね。素焼きだと水を通すんじゃないかなあ。ちゃんと煮炊きできたんですか?」

いい質問である。縄文土器は薪で囲んで焼いたと考えられている。焼結はするものの、最高温度は焚き火程度で、焼き締まりは甘い。水を入れれば次第に外へ染み出ていってしまう。

ではどうしたのか? じつは使っているうちに漏れなくなるというのが正解だ。縄文人のメインの食事は、いろんな食材をひとつの鍋に入れた寄せ鍋、あるいはシチューのようなものだったらしい。デンプンを豊富に含む食材も多く、汁にはとろみがついていた。

そのとろみが、使っているうちに染み込み、器体の中で糊状に固まったのである。焦げ付きも悲劇ではなかった。むしろ目止め効果が高まったのだ。

「なるほど~! 土鍋を買ったらまずお粥を炊けというのも、そういうことなんですね」

じつは目止めにはもうひとつ方法がある。粘土が乾ききっていないうちに、器の表面を硬く滑らかな道具で強くこすって土の粒子を締めるのである。

さらに、焼き上がったところに落ち葉や草をかぶせる。発生した煤(炭素粒子)が表面に吸着され、水を遮断する被膜となる。伝統建築に使われる燻し瓦もこの原理で作られている。

「ほんとだ! お酒が全然漏れないです。色もステキ。電気も石油も使わず、里山遊びの感覚でつくれるのもいいですね」

初めて挑戦した黒陶ぐい呑みづくり。気に入ったようだが、呑み過ぎには気をつけよう。

燻しが決め手!

スモークチップが熱で焦げたときの煤を吸着して、漆黒色に輝く器。縄文風の素焼きだが、目止めのおかげで酒を入れても漏れず有用。

1 ひねる

ロクロ不要の割り込み作り

粘土粒子は中程度が良し

粘土が採取できれば理想的だが、ない場合は陶芸用品店で。粒子が中程度の並漉し(信楽)などが良い。

手びねりといえば紐づくりが有名だが、今回はもっと簡単な割り込みづくりで。粘土をSサイズのミカンくらいに丸める。

親指で真ん中に窪みをつけ、手のひらの中で回しながら器の形にしていく。饅頭をつくるイメージで。厚さは均等にしよう。

器作りというより 和菓子作りみたい!

木の葉の上で回しながら底の位置を決める。最もバランスの良いところで軽く落とすと据わりが良くなる。

自然の素材で紋様をつける

縄文風の装飾は身近な素材で。上からスギの葉、ガマの葉柄、樹皮の縄、篠竹。縄を撚るときは、繊維を強く回転させて中央で折り返すと絡み合う。さらに折り返せば紋様がより複雑に。

2 乾かす

半乾きのときに肌を磨く

ツヤツヤな丸いもので

表面を磨くのに適しているのは、曲線を持つもの。自然物の場合は、緻密で硬い丸石。ビー玉やスプーンの背側でもよい。

乾燥は日陰で。水分はまだあるものの指で押しても変形しない固さになったら、上の写真にあるような硬いもので表面が光るまで強くこする。

じつは土器づくりで最も難しいのが乾燥だ。水分が少しでもあると、焼成中に破裂したり割れたりする。最後は砂利を2㎝ほど敷いた缶で炙り乾燥。

3 焼く

七輪と足踏みポンプで800度Cに昇温

炭割り3年、焼き8年……

熱源となる木炭は、炎をムラなく回すため5㎝程度に鉈で割る。大事な準備で、火を扱う鍛冶屋さんの世界には「炭割り3年」という言葉があるほど。

秘密道具投入!

窯はBBQ用の大型七輪。今回はより燃焼温度を高くするため、レジャー用の足踏み式空気入れを使った。

炙り乾燥の後は、冷めないうちに七輪へ。炭が6、器が4くらいの比率で入れ、風を送る。器が赤熱した炭と同じ色(800度C)になればOKだ。

足踏み式空気入れの役目はフイゴだ。疲れたら交代しよう。代わり番子という言葉は、たたら製鉄時代のフイゴ踏みにちなむ。

七輪の下部と上部とでは温度差が生じやすく、割れにつながりやすい。時折木の削りかすで上部を覆うと熱がうまく回る。

4 燻す

炭素粒子を焼き付ける

スモークチップや米ぬかなど、油分を含んだ細かい植物素材を用意。七輪から引き出した器を瞬時に入れて埋め、空気を遮断する。

冷めたら取り出し、付着した焦げを取り除き水洗いする。最初は焦げ臭があるが、使っているうちに取れてくる。ただしヒノキのチップは焦げ臭が強烈で、酒器に向かない。

左:米ぬか 右:チップ

燻し焼き土器は黒色研磨土器とも呼ばれる。磨き方、燻材、入れる際の温度でも色あいが変わる。

Complete!

縄文時代にどぶろくはなかったが、器の黒を引き立たせるために注いでみた。つまみは縄文人も食べたオニグルミ。

里山月報

縄文人は酒を飲んでいたのだろうか?

今月のテーマは「縄文風黒陶ぐい呑み」だが、そもそも縄文人は酒をつくっていたのか? じつはよくわかっていない。ただし、傍証となるものは多く出土している。

ひとつは大量のヤマブドウの種だ。ヤマブドウは野生果実の中でも糖度が高いので、搾ってそのまま飲むつもりでも時間が経つと勝手に発酵を始める。ニホンミツバチの蜂蜜もすぐに発酵する。酒ができる条件はそろっていた。

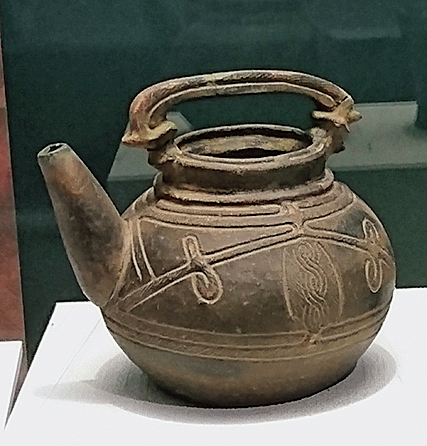

もうひとつが写真のような注口土器。大きさはさまざまだが、小型のものはどう考えても酒器にしか見えない。

注口土器には黒色研磨タイプが多い。“大切な液”を1滴もムダにしたくなかったからかも。

【里山クイズの答え】

答えは③モモ。サクラもウメもモモと同じバラ科サクラ属の植物だが、アーモンドに最も近いのはモモで、漢字では扁桃と書く。アーモンドの利用部分は種殻内側の、いわゆる仁。野生種アーモンドの仁は苦く有害な青酸成分を含むが、その毒性を持たない突然変異体が発見され、食用品種として栽培が広がっていった。

※構成/鹿熊 勤 撮影/藤田修平 写真提供/鹿熊 勤(注口土器)

(BE-PAL 2025年4月号より)