CONTENTS

旧街道で何か起こる場所といえば……

歩き旅は基本的に何も起こりません。

風景と対話している、というとカッコイイですが、たいていは変化の乏しい風景を見て、内省的になっています。

やはり何か起こるとしたら、人との交わりがあればこそであり、それは宿でです。

『犬神家の一族』のロケ地となった望月宿の老舗旅館

日本橋から二十五番目の宿場。

長野県もだいぶ奥まった望月(もちづき)は、いかにも昔の宿場という雰囲気です。

閑散としてクルマも少ない通り。その両脇には広く勾配がゆるい屋根をもつ木造建築が並んでいました。

今晩の宿、井出野屋(いでのや)旅館もそんな町に似合った宿でした。

井出野屋旅館。

とはいえ江戸時代の造りではなく、大正モダンの建物です。

木造瓦葺き三階建で、入り口の扉のガラスには白文字で「旅館」と書かれています。

二階の庇にも「御牧館」という木製看板が掲げられています。

この和洋折衷様式の建物は、大正13年に料亭として造られたということです。

玄関の柱に何か説明板が付いています。

なになに「当旅館は犬神家の一族の映画で那須ホテルとして使用された旅館です」

……犬神家の一族のロケ地って、すごいな。

この情報は予約のときに読んでいたと思うのですが、歩いているうちにすっかり忘れていました。齢をとるのもいいことがあります。新鮮な気持ちで二回、驚けます。

ちなみにこの旅のあと、映画(1976年公開)のなかで井出野屋旅館がどう映っているのか、何十年ぶりかに見てみました。

半世紀の時を経て、金田一耕助が投宿するホテルとして、私の見たままの姿で登場していました。

さて肝心のストーリーですが、完全に忘れていて、おかげでひとつの映画を二度楽しめました。

横溝正史のようなご主人が現れた

左手の障子から、お爺さんが現れた。映画では右側の障子から横溝正史が現れる。

玄関を開けると広い土間があり、上り框(かまち)からすぐに廊下と階段が見えます。

廊下の左右は障子が並び、映画では、右手の障子から宿の主人に扮した原作者・横溝正史が出てくるのでした。

「こんにちは」と声をかけると、左手の障子がすらりと空いて、女将が顔を見せました。

そのすぐ後にフェイスシールドをしたご主人。

ご主人は私の額に検温器を向けます。機械がすぐに反応しないので、「調子が悪いね」と呟きます。年恰好のせいか、どことなく横溝正史に似ています。

(本来はご主人、女将と書くべきですが、家族経営の庶民的な宿にそぐわないので、ここからは親しみを込めてお爺さん、お婆さんとさせていただきます)。

階下の玄関から上がってきたところ。磨き上げられた床。

検温が済むと、「さあ、どうぞ」とお婆さんに案内されて、ぎしぎし階段を上ります。

二階の磨き上げられた廊下の左右にも障子が並んでいます。

私の部屋は一番奥です。

映画では障子の向こうが湖になっている。

お婆さんが「寒かったでしょう」と言いながら、ストーブをつけてくれました。

二間続きの部屋で、六畳間の隣が八畳間。布団はすでに八畳間に敷いてありました。ストーブは六畳間にしかありませんが、すぐに隣の八畳間まで温まります。

映画の中で金田一耕助の泊まった部屋はここではないかしら。

この部屋で女中役の坂口良子がしゃがんで、金田一と話をします。可愛かったなあ。

そして窓の外は湖になっていて、金田一が事件を目撃するのでした。

もちろんここは宿場町で、湖畔ではありません。そこは映画の合成です。

「風呂はこれから沸かします。食事は6時です」と告げてお婆さんは出て行きました。

石坂浩司、坂口良子、横溝正史…マリリン・モンローも!

思いがけず(というか忘れていただけですが)貴重な文化財ともいうべき宿に泊まることになりました。うれしくなって館内を隈なく撮影しようと思い立ちました。

まずは玄関。土間全体を撮影しようとしたら画角に収めることができず、仕方なく外から撮影しようとガラス戸を開けます。するとインターホンが鳴ります。あわてて閉める。それでも思い直してもう一度開ける。インターホンがまた鳴る。フェイスシードのお爺さんが検温器を持って現れる。「ごめんなさい」と謝る。

奥にいたお婆さんが「なあに」と、ご主人に訊く声が聞こえる。少し気分を損ねさせたかもしれません。

ひょうたんの置物、大黒様、マムシ、薬用人参、招き猫、スズメバチの巣、ううむ完璧。

土間の右手に小さなロビーがあり、ソファとガラスケースが置いてあります。

昔、お年寄りのいる家の居間には必ずあった懐かしい雑多なものたちです。

三階にのぼる階段。

この旅館には二階への階段がふたつあります。

玄関からすぐの階段と、奥の風呂場の近くの階段。これに二階から三階に通じる階段もあるので、旅館には計三つの階段があることになります。

かつてこの建物が料亭だったころ、中居さんが膳を持って、白足袋で上がったり下りたりする姿が目に浮かびます。

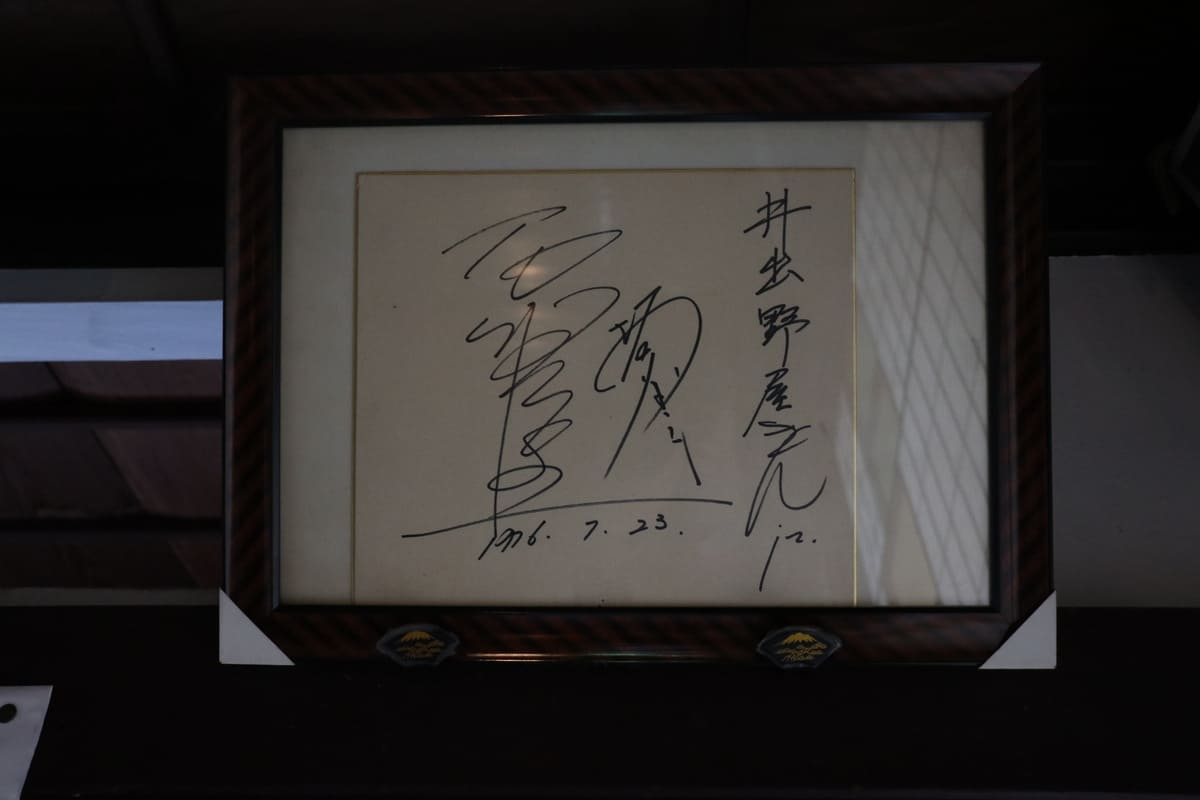

石坂浩二と坂口良子のサイン。

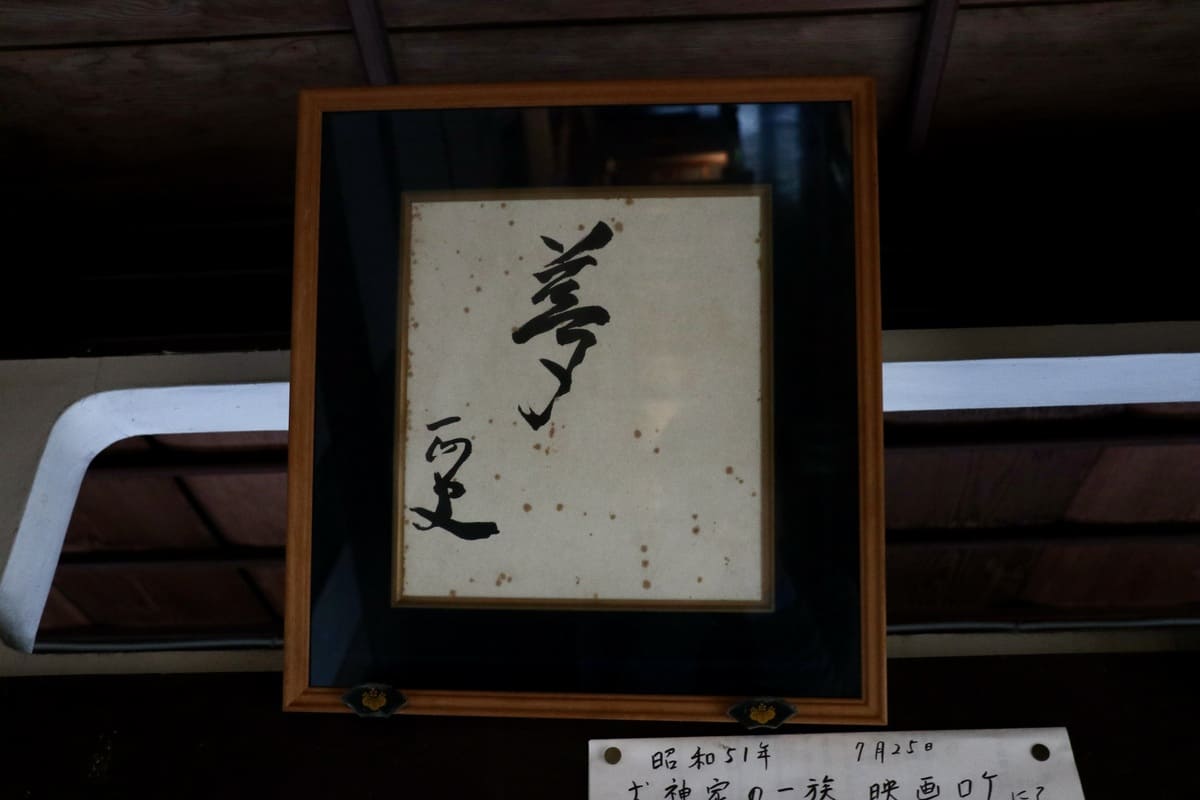

原作者であり、宿の主人役をした横溝正史の色紙。昭和51年(1976年)7月25日とある

二階の廊下の長押(なげし)には石坂浩司や坂口良子、それに横溝正史のサインが飾られています。

三和シャッターのカレンダー。このコレクションはその後どうなったのだろう。欲しいな。

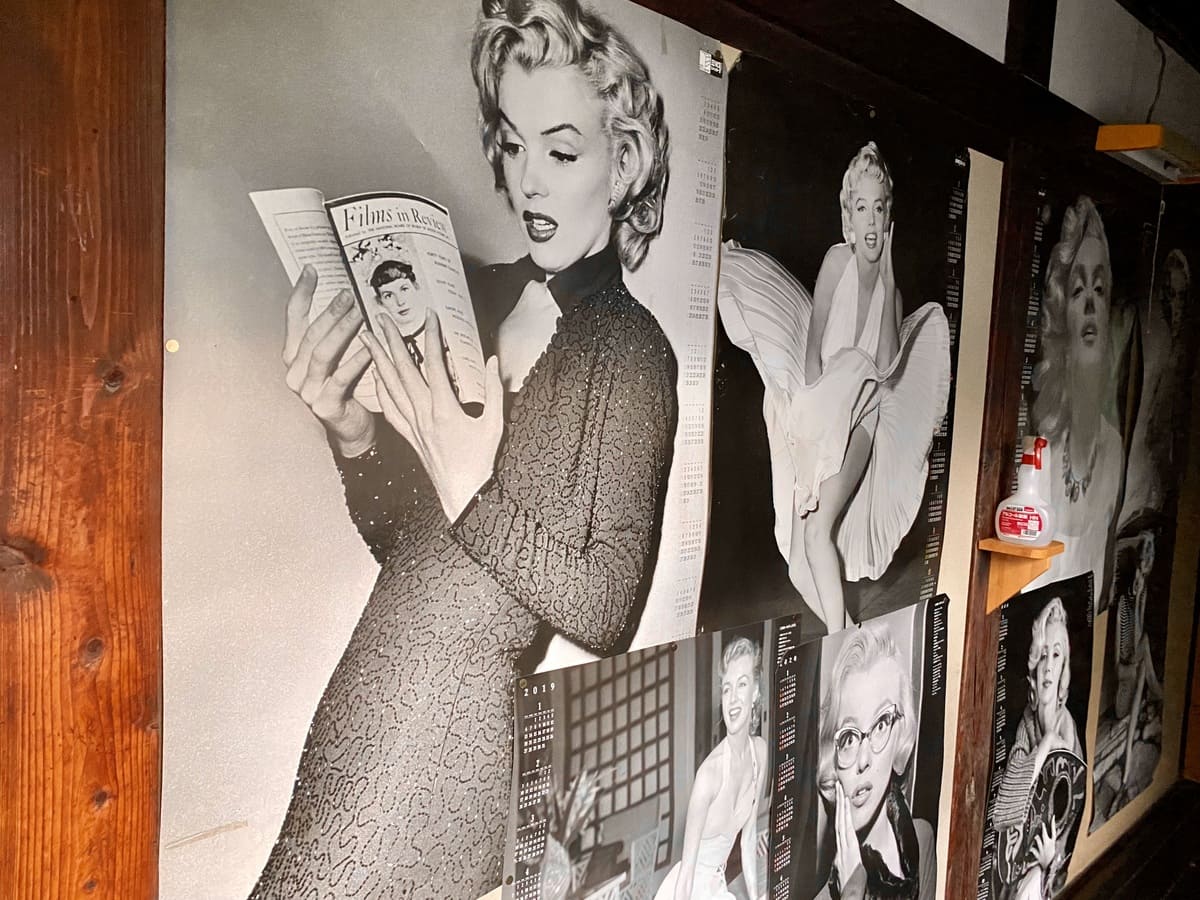

その廊下を鍵の手に曲がった壁には、なぜか全判のマリリンモンローのポスターが重ね貼りさられていました。何かを封じ込めるかのように念入りに貼られています。

どれも三和シャッターが配ったカレンダーのようです。

モノクロの階調がとても美しいカレンダーなんだけど、多すぎ。

野菜天ぷら、鯉の甘露煮、馬肉の刺身、鮎の塩焼き…

ひととおり確認して興奮もおさまり、部屋で荷物を整理していたら、階下からご主人の「風呂が沸きました」という声。

階段口から「食後に入りたいのですが」と言ってみます。

私は夕食にビールを飲むのですが、そうすると皮膚にうっすらと脂が浮く気がして、それが嫌で食後に入ることを習慣としています。

お爺さんは奥のお婆さんに「次の人は何時に来る?」「7時過ぎ」という会話。そしてこちらを見上げて「重なっちゃうね」と言います。

家族経営の宿は、一般家庭にお邪魔している感覚は持ち続けていたほうがいい。

わがままは旅の味わいを悪くするばかりです。素直に風呂に入ることにしました。

冬の夕食。

食事は6時に階下に呼ばれて、テレビのない静かな部屋でいただきます。

ギョウジャニンニクなどの野菜天ぷら、鯉の甘露煮、馬肉の刺身、鮎の塩焼きなめこの佃煮、こんにゃく、蕎麦。すべておいしい。

食後はテレビをぼんやり見て過ごします。階下のテレビの音はここまで聞こえるので、こちらも気をつけて、音量を極小にしました。

どうやら「次の人」一行が到着したようで、人の声がします。

床についても、みしみしぎしぎしが枕の下から波音のように聞こえていました。

深夜、扉を開けると暗がりに……!?

夜中に眼覚めたときには、宿はしんとしていました。

目が冴えてしまったので、暗い廊下をつたってトイレに。

用を足し終え、さて、と扉を開けると……暗がりにモンローたちが!

来るときには意識しなかったのですが、洗面所の正面がモンローの壁だったのです。

これはモンローだからいいのであって、「犬神家の一族」のポスターだったらこわかったでしょうな。佐清(すけきよ)がずらりといたら(笑)。

朝食は7時半と8時半の二択

朝食の電話が鳴ります。

前日電話で「朝食は何時にしましょうか」とお婆さんに訊かれたときは、7時半と8時半の二択だったので、「それでは7時半にお願いします」「はい、わかりました」という会話をしましたが、時計を見ると、あれあれ、まだ6時50分……こんなゆるい感じも味です。

納豆ご飯を掻き込んでいると、お婆さんが「こちらで採れたりんごです」と言って、りんごふたかけを持ってきてくれました。

追記

2023年2月、井出野屋旅館が売りに出されたというネット記事を見ました。ご高齢を理由に廃業に踏み切ったようです。味わい深い宿がなくなるのは寂しい。

『中山道のリアル』に写真を掲載するにあたって、許可をとろうと昔の番号で電話をしてみましたが、すでに不通でした。そこであまり期待せずにメールを出してみたところ、お爺さんから丁寧なメールをいただきました。掲載のご許可とともに、病気がちなご夫婦の近況が簡単に記され、添付写真に「懐かしく涙が出ます」と添えられていました。

末尾に「何時までも元気で歩いて下さり有り難うございました」とありました。

慣れないメールで一生懸命に書いてくださったのでしょう、こちらの胸もいっぱいになりました。

宮川 勉

中山道のリアル: エッセイのある水彩画集

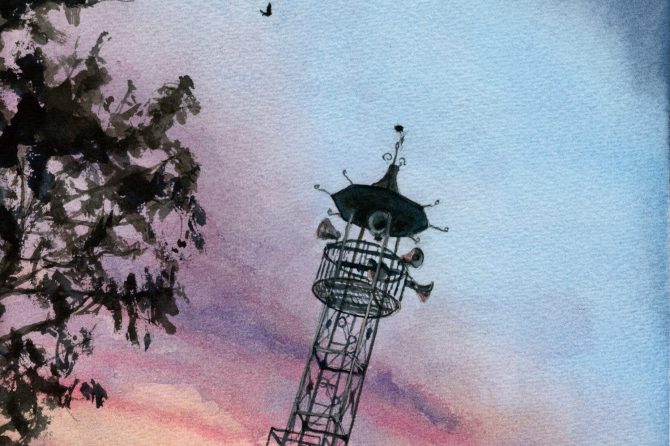

5年かけてちんたらと中山道を歩き通しました。中山道というのは、東京の日本橋から京都の三条大橋までをつなぐ旧街道です。東海道は有名ですが、中山道はその山道版とでもいうロングトレイルで、信州や美濃といった山がちな場所を歩きます。そのときに心に残った風景を水彩画として描き、まとめたものが本書です。