カラスノエンドウとは?特徴と観察方法

カラスノエンドウの正式な和名はヤハズエンドウです。ただ、一般的にはカラスノエンドウという名称が定着しているので、ここではカラスノエンドウという名称を使用します。

カラスノエンドウはマメ科の植物

カラスノエンドウの芽生え

カラスノエンドウは地中海沿岸原産のマメ科の雑草で、芽生えの時期はスーパーで売られている豆苗とよく似た見た目をしています。

生育場所と探し方

開花したカラスノエンドウ

エンドウ(野菜)

カラスノエンドウは、ほぼ全国で見ることができます。まだ寒い秋や冬のうちに芽生えて冬を越し、暖かくなる3月頃から一気に成長します。寒いうちはあまり目立ちませんが、道端や野原、畑などに生えています。街中でもよく見かける雑草です。4から5月頃にピンク色の花を咲かせるので、見つけやすくなります。

見た目は野菜のエンドウとよく似ていますが、カラスノエンドウの葉や花はエンドウよりも小さくて控えめな印象です。

名前の由来

植物なのに、カラスという鳥の名前が付いていて不思議な感じがすると思いますが、これはカラスノエンドウのさやが熟すとカラスのように真っ黒になることに由来します。

さやが黒くなると、軽く触るだけで中の豆が飛び出しますが、これは、種子を遠くに飛ばして生育場所を拡げるためです。

ピンク色のほかに白い花の品種もある

シロバナカラスノエンドウ(シロバナヤハズエンドウ)の花

カラスノエンドウは、図鑑にはピンクの花の写真が掲載されていますが、稀に白い花を咲かせる個体が存在します。これらは、シロバナヤハズエンドウまたは、シロバナカラスノエンドウと呼ばれています。

生育場所はカラスノエンドウと同じく道端や野原、畑などですが、生育している場所は限られています。ちなみに、タンポポにも白い花を咲かせる個体があるので、ぜひ探してみてください(なかなか見つからないかもしれません)。

カラスノエンドウの食べ方

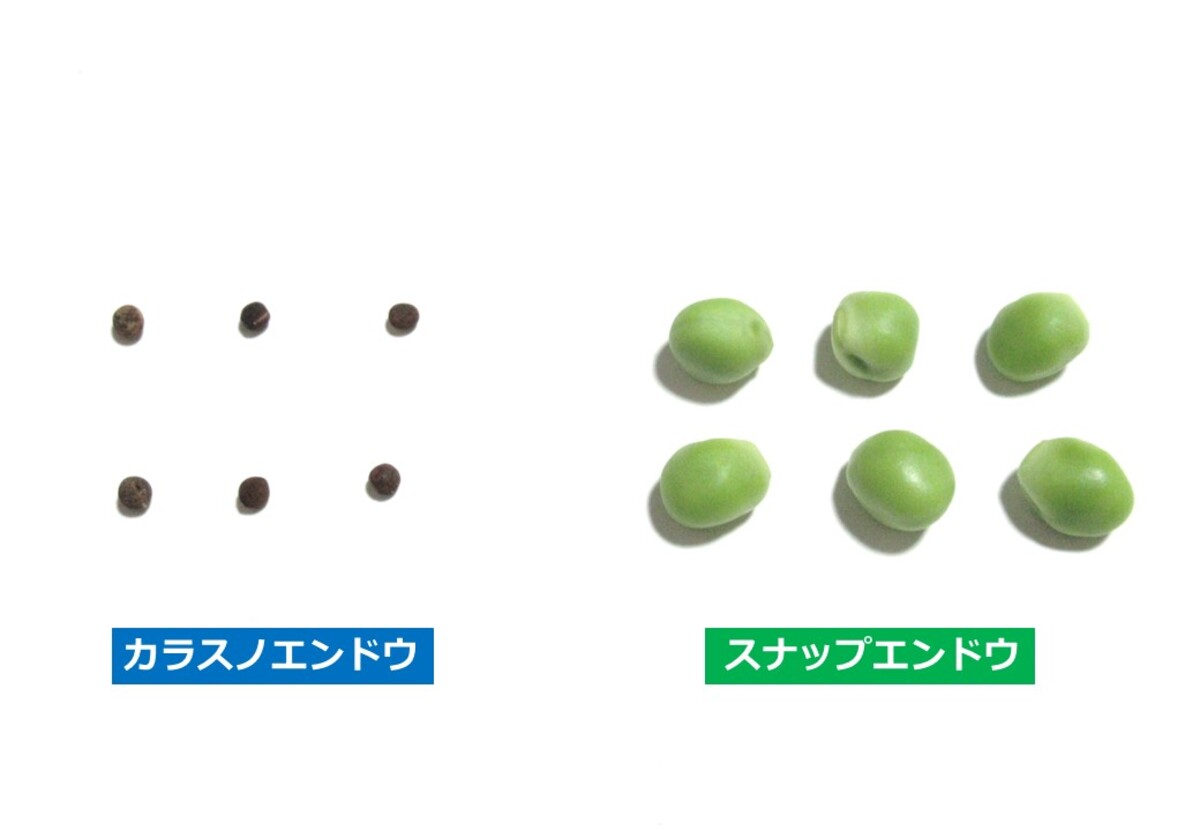

カラスノエンドウの豆は食べることができます。ただ、野菜として食べられているスナップエンドウやグリンピースなどと違ってとても小さいので、食べるためには地道な作業が必要になります。

豆ごはんの作り方

カラスノエンドウの豆ごはん(Michikusaさん提供)

雑草を美味しく食べる方法を詳しく紹介しているMichikusaさんの「道草を食む」という本に、カラスノエンドウの豆ごはんが紹介されています。

茶碗2杯分の豆ごはんに必要な材料は、カラスノエンドウのさやを両手に1杯分とひとつまみの塩だけです。さやから取り出した豆を沸騰したお湯で茹で、茹で上がった豆に塩をまぶし、白飯に混ぜるだけです。

言葉で書くと、とても簡単に思えるかもしれませんが、材料となる豆を集めるのが一苦労です。豆を集めることができるのは、だいたい4月から5月頃限定になります。

豆ごはんができるまで

著者のMichikusaさんに聞いたところ、豆ごはんを作るためのさや集めに30分、さやから豆(種子)を取り出すのに1時間もかかったそうです。スナップエンドウと比較すると、カラスノエンドウの豆がとても小さいことが分かります。

Michikusaさんは、さやを集めているときはプクプク美味しそうだなぁと心躍らせていたそうですが、さやから豆を取り出す作業中は「これ…終わるのか……?」と絶望しながらも手を動かしていたそうです。そんなカラスノエンドウの豆ごはん、完成までの道のりは遠いですが、ぜひ試してみてください!

葉も食べられます

カラスノエンドウの芽生えの姿が豆苗に似ていると紹介しましたが、茎や葉は豆苗のように食べることができます。ただ、大きくなると茎が硬くなるので、新芽や穂先の方を採取してください。

定番の天ぷらや、おひたし、炒め物など様々な料理に使うことができます。

食べる際の注意点

カラスノエンドウなどのマメ科の植物には、レクチンという毒物が含まれており、吐気や嘔吐、腹痛を引き起こすことがあります。このため、ペットの散歩の際には誤って食べてしまわないように注意してください。

中毒対策としては、しっかりと加熱すれば無毒化されます。また、カラスノエンドウに限りませんが、名前の特定できない雑草は絶対に食べないようにしてください。

似ている雑草4選

カラスノエンドウは、マメ科の雑草です。マメ科の作物といえば、エンドウ、ダイズ、アズキなどがありますが、雑草にもこれらと似た仲間がいます。

スズメもいます!

スズメノエンドウ

スズメノエンドウのさや

カラスノエンドウと同じく鳥の名前が付いているスズメノエンドウという雑草が存在します。スズメノエンドウは、カラスノエンドウと同じように道端や野原に生育しています。

スズメノエンドウはカラスノエンドウよりも葉がやや小さく、細い印象です。花もスズメノエンドウの方が小さく、白い花を咲かせます。また、カラスノエンドウは1つのさやに8粒前後の豆(種子)が入っていますが、スズメノエンドウのさやには2粒しか入っていません。

ハマエンドウは砂浜に生えます

ハマエンドウ

海の近くの砂浜には、ハマエンドウという雑草が生えています。葉に厚みがあり、カラスノエンドウが上に伸びるのに対して、ハマエンドウは横にはうように育ちます。

花はカラスノエンドウより大きく、鮮やかな紫色をしています。まとまって生えていることが多いので、花の咲く時期はとてもきれいです。

以前、内陸の河川の土手に生えるハマエンドウを見つけたことがありましたが、文献を調べたところ、昔、海から来た船によって種子が持ち込まれたようです。何気なく生えているように見える雑草にも、こうした歴史や物語があります。

まるでダイズ!枝豆そっくりのツルマメ

ツルマメのさや

現在栽培されているダイズの祖先とされているのがツルマメという雑草です。さやの見た目は枝豆とそっくりですがとても小さいです。このツルマメを、大昔の人達が何百年という時間をかけてダイズに改良したと考えられています。

ツルマメの生育場所は道端や野原で、他の雑草やフェンスに絡まるようにして生えています。カラスノエンドウは4から5月頃にさやを付けますが、ツルマメは9月頃にさやを付けます。

中の豆はダイズのように食べることもできますが、とても小さいので、採取には根気と時間が必要です。

アズキの祖先「ヤブツルアズキ」

ヤブツルアズキの豆(種子)

あんこや赤飯にはアズキが使われていますが、アズキの祖先とされているのがヤブツルアズキという雑草です。ヤブツルアズキは、空き地や道端に生え黄色い花が特徴です。

9月頃になると細長いさやが付き、黒い豆(種子)ができます。栽培されているアズキはアズキ色(黒味がかった赤色)をしていますが、ヤブツルアズキは黒っぽい色をしています。

豆の大きさはアズキの3分の1くらいしかありませんが、アズキと同じくあんこにして食べることができます。

さやが黒くなった頃が豆の収穫の時期ですが、時間が経つとさやが勝手にはじけて豆が散らばってしまうので、注意が必要です。

まとめ

今回は、春の代表的な雑草で、しかも食べることができるマメ科のカラスノエンドウと、同じくマメ科のスズメノエンドウ、ハマエンドウ、ツルマメ、ヤブツルアズキをご紹介しました。

カラスノエンドウとスズメノエンドウは、春から初夏にかけて花を咲かせて実を付けるのでぜひ足元を探してみてください。ツルマメとヤブツルアズキは、秋に花と実を付けるので、ちょっと先のお楽しみとなります。

最後に、これらの雑草を食べる際にはしっかりと加熱をしてください!