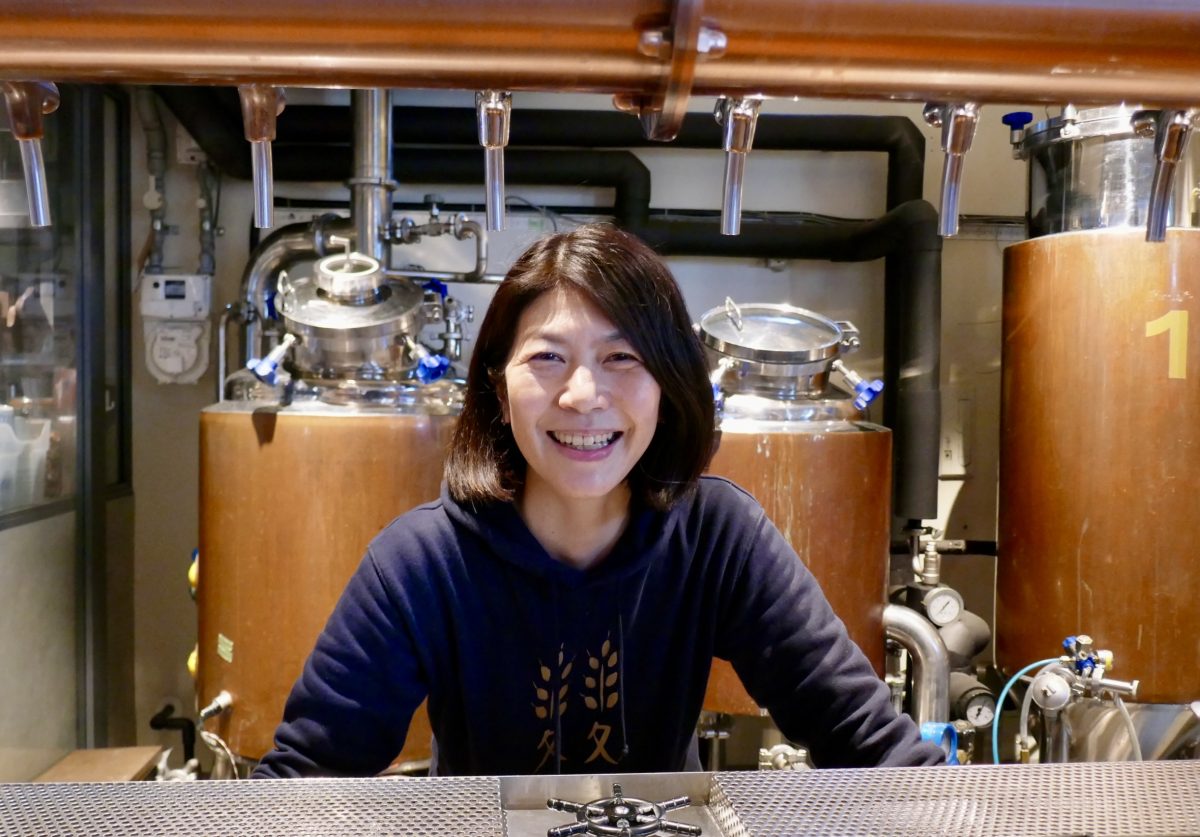

東京・世田谷区の二子玉川にある「ふたこビール醸造所」がこの春オープン10周年を迎えた。町の活性化議論から生まれたクラフトビールブルワリーはこの10年で何を生み出し、これからどこへ向かうのだろうか。代表の市原尚子さんにインタビューした。

クラフトビールはやっぱりローカルでなくちゃね

ショッピングセンターが建ち並び、老若男女で賑わう二子玉川駅周辺。ふたこビール醸造所は駅から徒歩5分ほど。飲食店やブティックが集まる小路の一角にある。

好立地にあるが、もともとローカルな出自である。10年以上前、二子玉川駅周辺の再開発が進み、新しいビルが建ち始める中、地域住民も自分たちのコミュニティを盛り上げていこうと集まった。そのプレゼン大会で支持されたのが「地元のクラフトビールづくり」だった。

ふたこビール醸造所代表の市原尚子さんは、そのプレゼンをした地域住民のひとりで、当時は会社員だった。クラフトビールの視察がてらビアバー巡りをする中で、ビールがもつ人と人を繋げる力に気がついた。

それが、自分の街にクラフトビールがあるといいな、という考えにつながった。「ビールのある景色っていいな」という思いが原点にあるというから、生粋のビール好きである。

2015年、ふたこ麦麦公社を設立し、ふたこビールが始動した当初はブルワリーも店もなかった。場所柄、醸造設備を置けるちょうどいい物件が、なかなか見つからなかったのだ。

場所探しをしながら、まずはビールを造ろうとレシピを作成して、製造は茨城県の醸造所に委託した。ふたこビールは卸と販売という形でのスタートだった。

しかし、ビールはレシピやパッケージがオリジナルであればいいわけではなかった。あるイベントの屋台でふたこビールを販売していたとき、お客さんから「どこの水を使っているんですか?」「茨城県で造っているのに、なぜ“ふたこビール”なんですか?」と素朴な疑問が次々と寄せられた。

クラフトビールのファンはそこが気になるのか、と市原さんは思い知った。そこが気になるからクラフトビールを選ぶのだ。地ビールという言葉は廃れていたが、“ローカル”の魅力あってのクラフトビールだと改めて思った。

設立から3年後、二子玉川駅の近くに「ふたこビール醸造所」をオープン。拠点ができたことで、ビールがもつ人と人をつなげる力が発動した。

日中もオープンしているので、街の人たちが何かと集まりやすい。醸造所をスタート・ゴール地点に多摩川周辺を走る「ビアラン」はもう100回を超える。

もともと街のコミュニティづくりを考えて始まったふたこビール醸造所である。多摩川カヌーサークルの人たち、区内でホップ栽培に取り組む人たちなど、近隣のコミュニティの輪が成長している。

小さな循環でも「目に見えること」が大事

地域の農産物を取り入れるビール造りは、クラフトビールブルワリーの得意とするところだが、ふたこビールも着々と取り組んで来た。

農地は広くはないものの、世田谷には畑が多い。「せたがやそだち」という地域のブランド野菜もあるのだ。ふたこビールは生産者と連携し、これまでにユズや梅、ブルーベリーなどを使ったビールを製造してきた。

農業の部外者が農家と繋がるのは、けっこう難しい。時間をかけて信頼と実績を積み上げていくことが求められる。ローカルなビールづくりとは、地域との地道な信頼醸成でもある。

たとえば、ブルーべリー農園の場合、8月末に摘み取り農園が終わると、残ったブルーベリーは人手不足もあってそのまま放置されることが多い。それを市原さんはふたこビールが大好きな仲間たちともに摘み取り作業をし、加工し、ビール原料に使っている。

ふたこビール醸造所はビール製造過程で生じる麦芽カスを、世田谷区の農福連携事業を行なっている農地に運び込んでもいる。農福連携とは地域の農園と障害者施設が協力して行なう農作物の生産事業である。麦芽カスは肥料に加工され、その肥料を使って栽培する。収穫された野菜を、ふたこビール醸造所は店のフードメニューに使っている。

「麦芽カスを利用した野菜が今、目の前にあるということ。本当に小さな循環ですが、目に見えることが大事だと思います」

アップサイクル、フードロス削減という考え方はよく知られてはいるが、実際にそれから生まれた商品を目にする機会は少ない。しかも、自分が出したロスがアップサイクルされて、それを自分で食べられるという経験は、かなりレアではないだろうか。

麦芽カスをパンの原料としても再利用している。糖化された麦芽の糖分は酵母のエサになって食べ尽くされるが、それ以外のタンパク質、カリウム、食物繊維など栄養素が残る。

とてもカスとは言えない麦芽カスを乾燥させ、小麦粉と混ぜて、(ほかにも工程はあるが)発酵させて焼けば、おいしいパンの出来上がり。ふたこビール醸造所ではこれをハンバーガーのバンズになってメニューに載っている。

麦芽カスからパン原料にアップサイクルされた例はまだ珍しい。大麦からパンへ。王道の循環ではないだろうか。

「河川敷でビールを飲みたい」から生まれたTAMAGAWA BREW

「ビールのある景色っていいな」を原点に生まれたふたこビール。そこから生まれた景色のひとつがTAMAGAWA BREWというイベントで見られる。

多摩川の河川敷にある兵庫島公園では毎年秋にTAMAGAWA BREWというイベントが開催されている。ふたこビールをはじめ、地域にゆかりのある飲食品が出店し、ワークショップや野外ライブで盛り上がる。

イベントの始まりにあったのがビールだった。まだ自前の醸造所や店舗がなかったころ、地域に集まって飲めるスペースがなかったことから、市原さんとその仲間たちで多摩川の河川敷でイベントを企画したのだ。

「河原でビールを片手に語らう人たちの姿がすごくいいな! と。自分でつくって自分で感動してしまいました」と、市原さんは笑う。

「完全に手弁当でしたから、すべて仲間うちで準備して、テーブルや椅子などは店と何十往復もして運び込みました。イベント終了後は、みんな1週間寝込むくらい疲労困憊。

そこまでしてビールを外で飲みたいかと(笑)思わなくもありませんが、でも、このイベントは企業の利益のためでもなく、一個人の娯楽でもなく、地域住民が地域のために開くから許可が下りるのだし、ここまで頑張れるのはやはりクラフトビールがあるからなんですよね」

2018年に始まった河原でビールを飲むイベントは、その後「TAMAGAWA BREW」と名づけられ、事務局も出来て、毎年開催されるようになった。ちなみに「BREW」という言葉には醸造のほかに「お茶を淹れる」「混ざり合う」「企む」という意味がある。今年の「TAMAGAWA BREW」は河原にどんな景色をつくろうと企んでいるのだろうか。

兵庫島公園は河川敷の広域避難所に含まれるため、イベントでは防災訓練の要素も取り入れ、薪割りや焚き火、テント泊なども行われている。いつの日か、これらの訓練が役に立つことがあるかもしれない。

めざすは二子玉川の「銀座ライオン」

ふたこビール醸造所のたたずまいはビアバーというよりカフェに近い。昼間もずっと開いていて、ソフトドリンクのメニューも充実している。お茶を飲みながら仕事していく人もいる。ビアバーではあまり見ない光景である。

「まだクラフトビールを飲んだことがないという人もいらっしゃいます。もし初めて飲んだクラフトビールがおいしくなかったら、その人はもう二度とクラフトビールを飲もうと思わないかもしれないので……ほんとに、おいしく飲んでもらわなきゃと思っています」

10年目を迎え、改めて市原さんにふたこビール醸造所が大事にしていることを聞くと、「ローカルであることは重要ですね。地域に根を張っていなければ、外で認めてもらえないと思います」と答えた。

初めて飲む人も多そうなので安定感も求められる。どんな場でありたいですか? と尋ねると、

「めざしているのは銀座ライオンのような。いつ行っても絶対おいしいビールが飲めるでしょう。そういう安心感と安定感のある場所でありたいです」

そのために今、市原さんが模索しているのが、いかにふたこビール醸造所を次の世代に継承していくかだという。

現在、ふたこビール醸造所は二子玉川のほかに、そこから車で5分ほどの環状八号線沿いにある瀬田醸造所の2本柱で営業している。

ふたこビールが目指すビールは、「ついうっかりお代わりしてしまうような」(市原さん)ドリンカブルなビールだ。気軽に、おいしい。

しかし現在、クラフトビール全体に共通することだが、その価格の高さから、多くの人にとってはまだ“特別な日に飲むもの”になっていると市原さんは話す。

マニアは増えたかもしれないが、裾野が広がっていないということだ。ふたこビール醸造所のようなマイクロブルワリーは製造量に限りがあり低価格に設定するのは難しい。しかし、それだと“特別な日のビール”から抜け出せない。現在、小規模のクラフトビールブルワリーの多くが抱えるジレンマだ。

解決法のひとつは、醸造量を増やしてコストを下げることだ。ふたこ醸造所も新たな工場建設地を探している。これがまた悩ましい。ずいぶん探しているが、場所柄、近くに手頃な物件がなかなか見つからないという。

「自分の街にあったらいいなを追いかけてきた」と話す市原さん。ふたこビール醸造所がこれまで築いてきたブランド力と、近所のカフェのような存在感を維持しつつ、いかに次世代につないでいくか。

今、多くのブルワリーが直面している課題を、ふたこビール醸造所がどう乗り越えていくのか。地域密着型&都市型ブルワリーの挑戦を見守りたい。

ふたこビール醸造所 東京都世田谷区玉川3-13-7 柳小路南角2F

https://futakobeer.com/pub/