ウルトラライト(UL)サコッシュの作り方

今回は、直線縫いだけで作ることができる、シンプルで軽いサコッシュの作り方を紹介する。サコッシュ(Sacoche)とは、フランス語でカバン・袋、という意味で、肩からぶら下げて使うショルダーバッグの一つ。アウトドアでよく用いられていたが、今では、その軽さと便利さから街中でもよく見かけるようになっている。

サイズを決める

寸法設計に先立って、袋部にマチ(奥行き)をつけるかつけないかを決める。「山と高原地図」を縦に入れたいことと、「Ziploc®️ Mサイズ」をすっぽり入れたかったため、今回はマチをつけることにした。

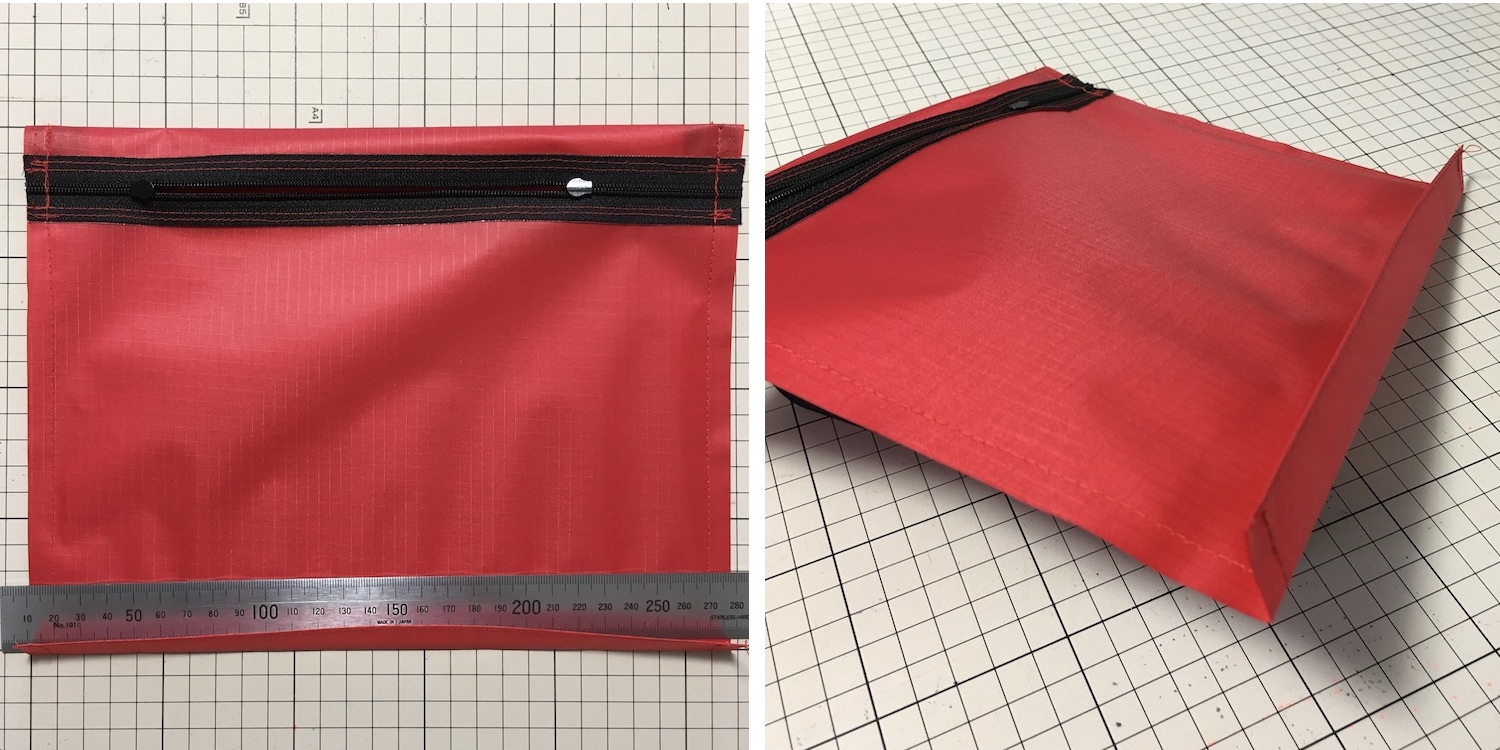

完成寸法

・横250 mm x 高さ200 mm x 奥行(マチ)40 mm

必要な生地寸法

・裁断生地寸法 = (横 + 縫代左右分 20 mm ) x (高さ x 2 + マチ) = 270 mm x 440 mm

材料と道具

1. 生地

・Fibermax64 (69g/m2)

今回は”軽量&防滴ポーチを自作する方法”(https://www.bepal.net/diy/81182)で使った、Fibermax64 (69g/m2)を使う。ポーチに挑戦した方は、きっと生地が余っているに違いないと思うので有効活用して欲しい。

2. その他の材料

ファスナーと、引き手

・YKK AQUAGUARD (アクアガード) #3 幅=25mm 27cm

・裏スライダー2個、引手用紐17 cm 2本

ポーチと同様にファスナーもYKK AQUAGUARD (アクアガード) #3 幅=25mmを用いる。しかし、開け閉めがよりスムーズな普通のファスナーでも良いだろう。サコッシュの横寸法が250 mmと長いので、ダブルスライダーとしてどちらの方向からも開けられるようにする。ファスナーのスライダー部分には、引き手用に、紐をくくりつける。

ショルダーストラップと、留め具・タブ

・太さ約5mmの柔らかい裁縫用のもの(アクリル 100%) 130 cm

・タブ用テープ 15 mm幅 × 4 cm 2枚

今回は、基本編ということで、紐だけで済ませる。紐以外にも、軽量で丈夫なテープと紐を組み合わせたり、プラスチック製各種留め具等々あるので、アレンジしてみたい人はトライして欲しい。

パイピング(縁取り)用テープ、またはバイアステープ

・四つ折りバイアステープ幅11 mm × 22 cm長さ 2本

「縫代の始末」(布同士を縫い合わせた縫代部、端の始末のこと)としてパイピング(縁取り)する。今回は簡単さを重視して、市販されている四つ折りされたバイアステープを用いる。

3. 道具

ミシン (針: #14、糸: フジックススパン#60)、裁縫道具、ロータリーカッター、カッターマット。詳細はポーチの記事(https://www.bepal.net/diy/81182)を参考にしてください。

安全上の注意: Fibermax64は、高密度に織り上げ、樹脂を充填し硬化コーティングが施されたナイロンリップストップなので、薄くて軽い割には堅い。その為何枚か重ねてミシン掛けすると、ミシンによっては針が通らなかったり、折れたりする危険性もあるので、事前に試し縫いをした上で、安全確保の観点からも保護メガネをかけて作業することを強く推奨する。

作り方

作成上のポイントは、3点ある。

1. 隠しマチ

一枚布を輪にして、下部を折りたたんでマチを作る。

2. 開閉部(ファスナー部)とタブの取り付け

ファスナーは袋の最上部ではなく、上部から少し下がった位置に作る。

3. ショルダーストラップの長さ調整

紐の長さを自在に調整できるアジャスタブル・グリップヒッチで紐を留める。

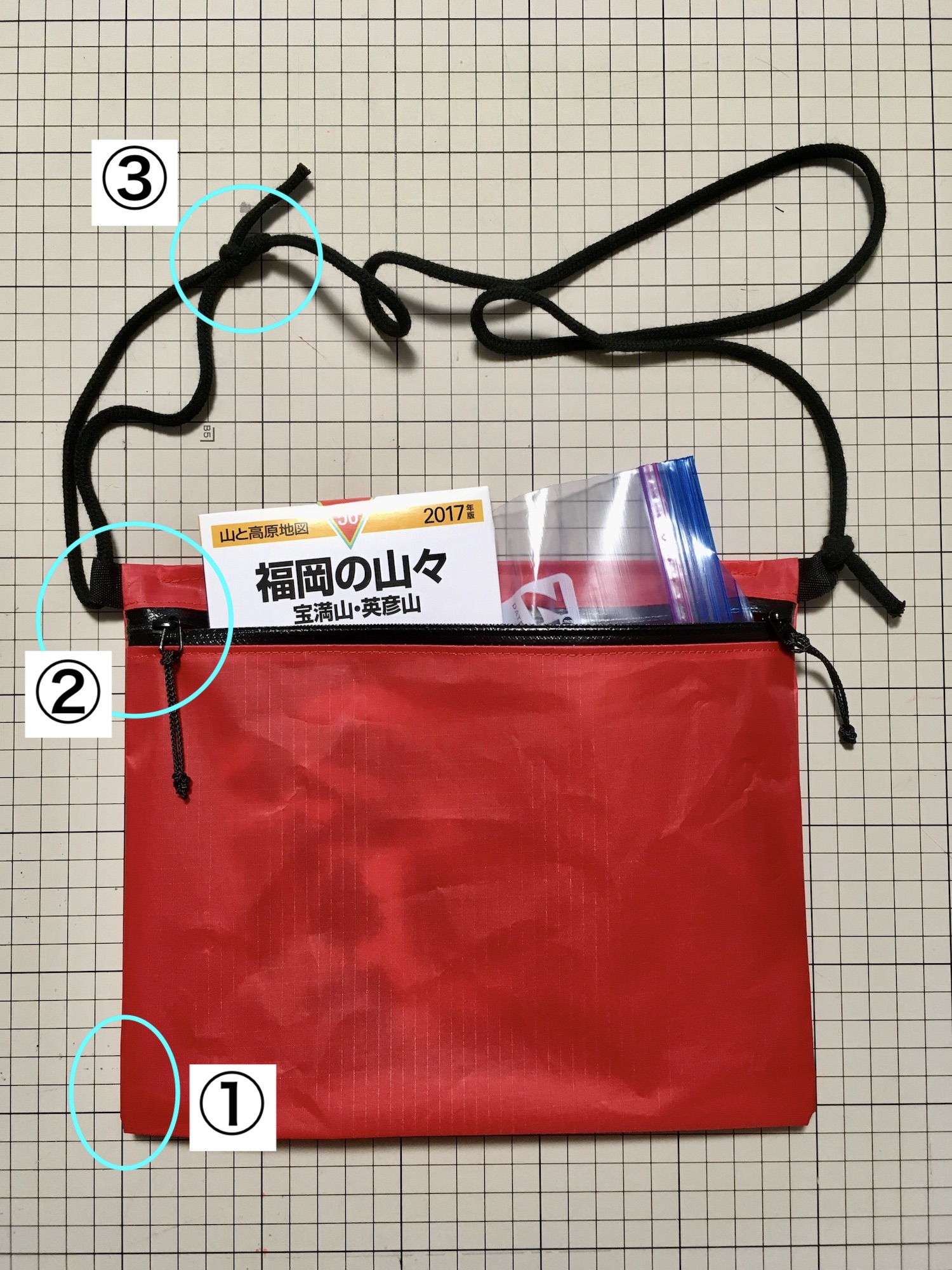

サコッシュの作り方の三つのポイント、(1) 隠しマチ、(2) ファスナーとタブの取り付け、(3) ショルダーストラップ部の長さ調整結び

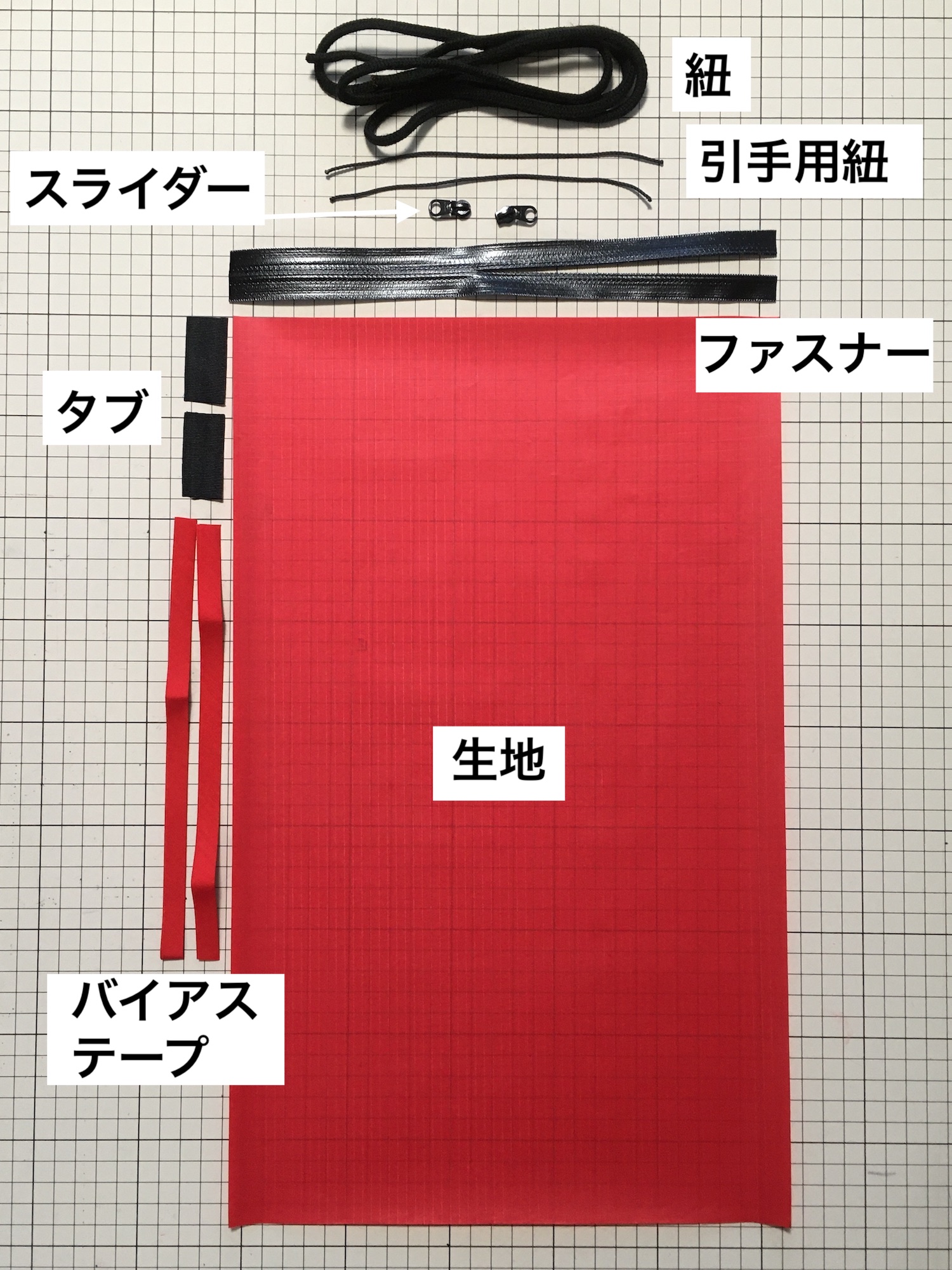

裁断済み生地とパーツ群

サコッシュの裁断済み生地とパーツ群。上から順に、紐 130 cm、引手用紐17 cm 2本と裏スライダー2個、ファスナー 27 cm、タブ用テープ 4cm 2枚、バイアステープ 22 cm 2本、生地(27 cm x 44 cm)

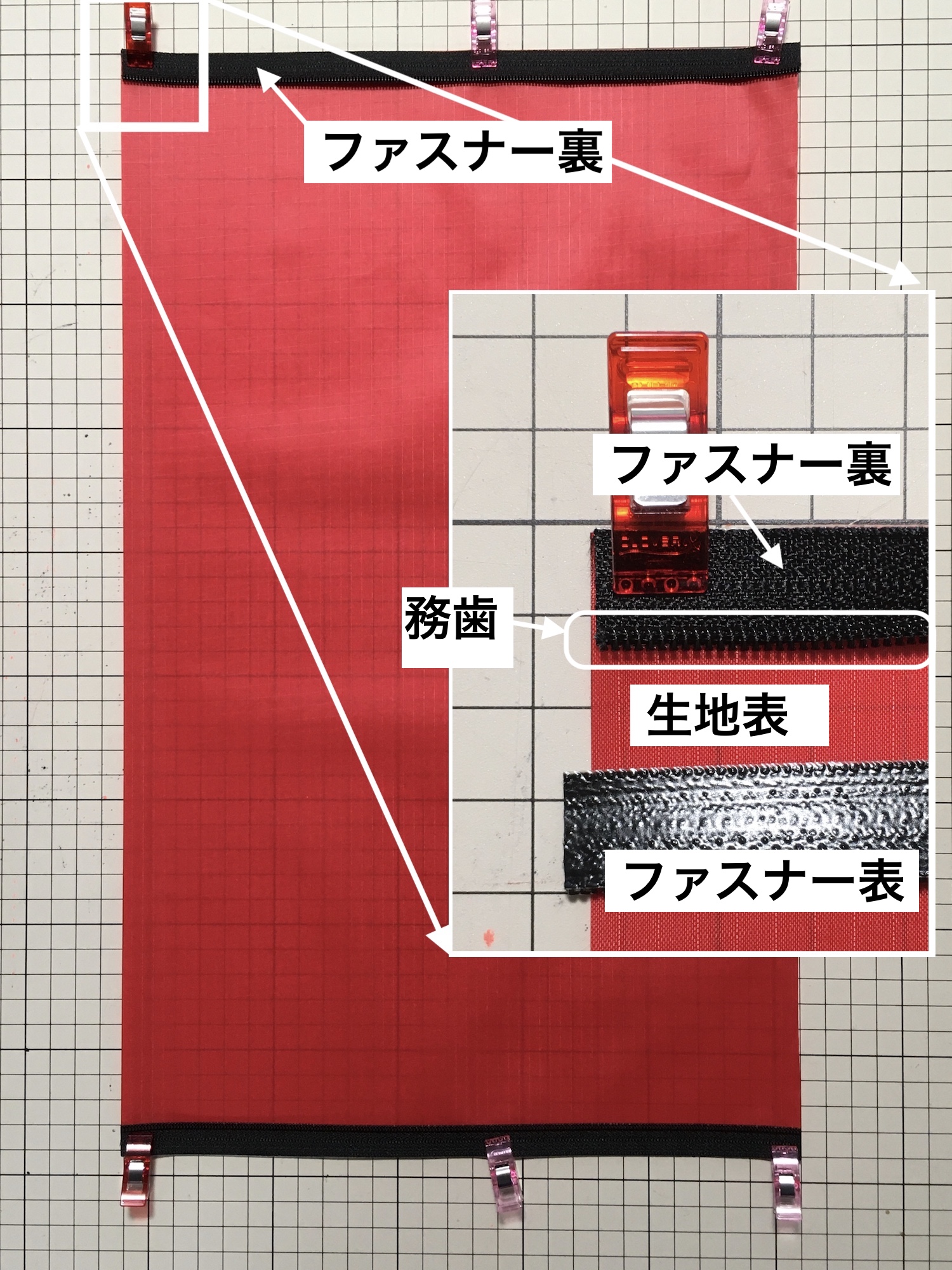

1. ファスナーを生地両端に取り付ける。

生地にファスナーを縫っていく。ファスナーはあらかじめ左右に分離しておく。生地表面の両端(短辺)に、分離したファスナー表面(光沢面)を生地に向かい合わせにして(裁縫用語で中表にして)、端を揃え、ファスナーの務歯(ムシ、エレメント)が、生地中央に向くように配置する。

光沢がある面(ファスナー表)を生地の表面に向かい合わせ、ファスナーの務歯(ムシ、エレメント)が、生地中央に向くように配置する。ズレないようにクリップで止めるなどして配置したら、あとは一直線にミシンがけしていく。

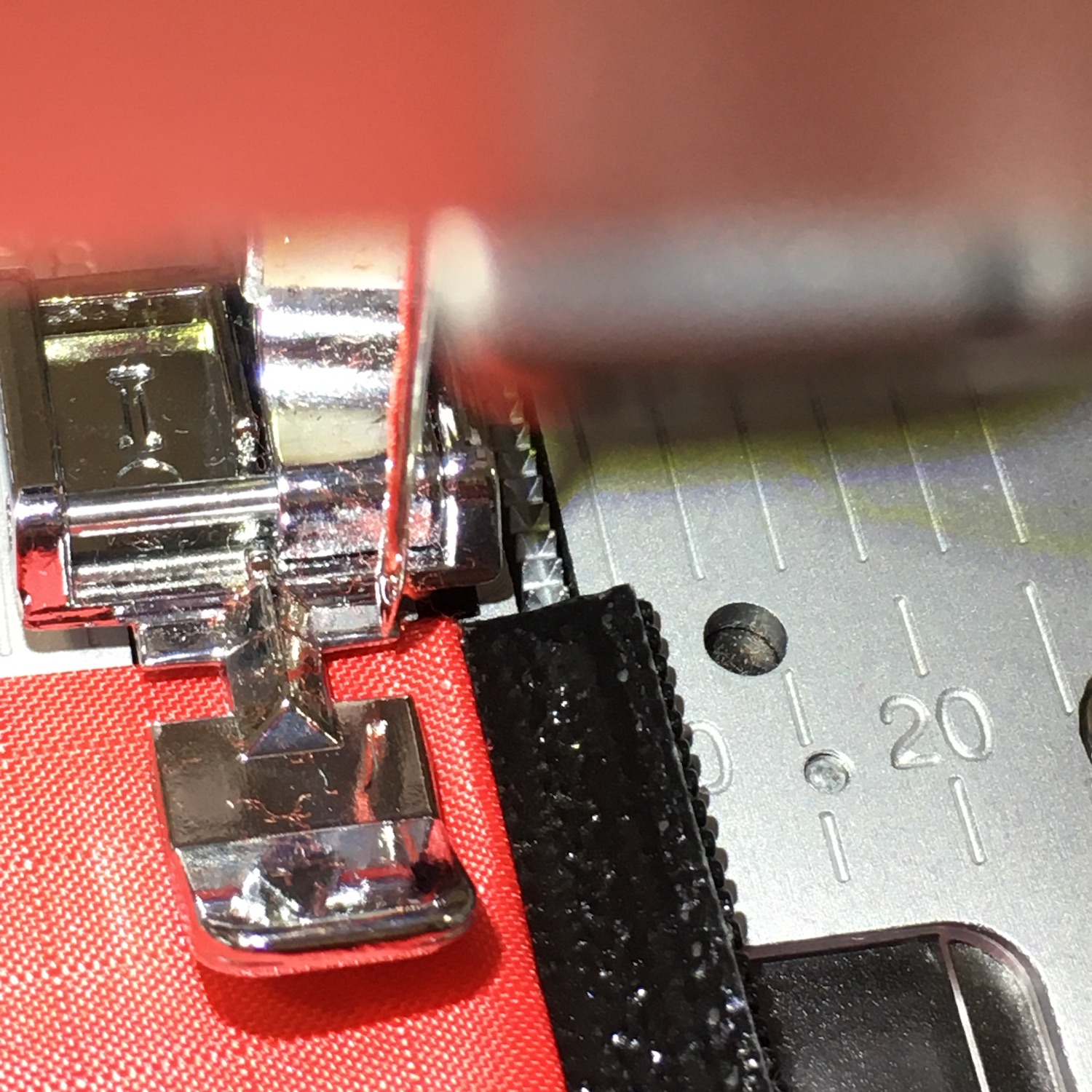

縫い終わったら、ファスナーをミシン目で折り返し、生地表面がファスナーの表面の上に重なるようにして、今度は、生地の表面から、ファスナーを押さえるようにして上から縫っていく(ステッチをかける)。

生地の表の側を縫っていく。折り目から2-3mm部をミシン掛け(ステッチ)して、ファスナーと生地を表地から押さえる。

両端のファスナー取り付け完了した生地表側。

2. ファスナーをつなぎ合わせて、ファスナーの位置を決める

ファスナーに、スライダーを2つくぐらせて、つなぎ合わせる。引き手の紐は最後につける。

表面が内側になるように、両端を合わせてファスナーにスライダーを取り付ける。スライダーの引き手は輪の中に向くように取り付けることに注意。ファスナーは写真のように半分程度は開けておく。

次に、サコッシュの高さに対して、ファスナーの位置を決めて、折り目を付けておく。今回は、ファスナー開閉位置を上部から25 mm位置にした。

ファスナー位置を決めたら上下折り目をつける。ここではファスナー開閉位置を上部から25 mm位置とした。

3.タブを縫い付け、両端を直線縫いする

サコッシュの高さの部分、つまり左右の両端の部分を縫代10 mmで直線縫いしていく。その時に、ストラップの紐を通すためのタブも、一緒に縫い込んでいく。

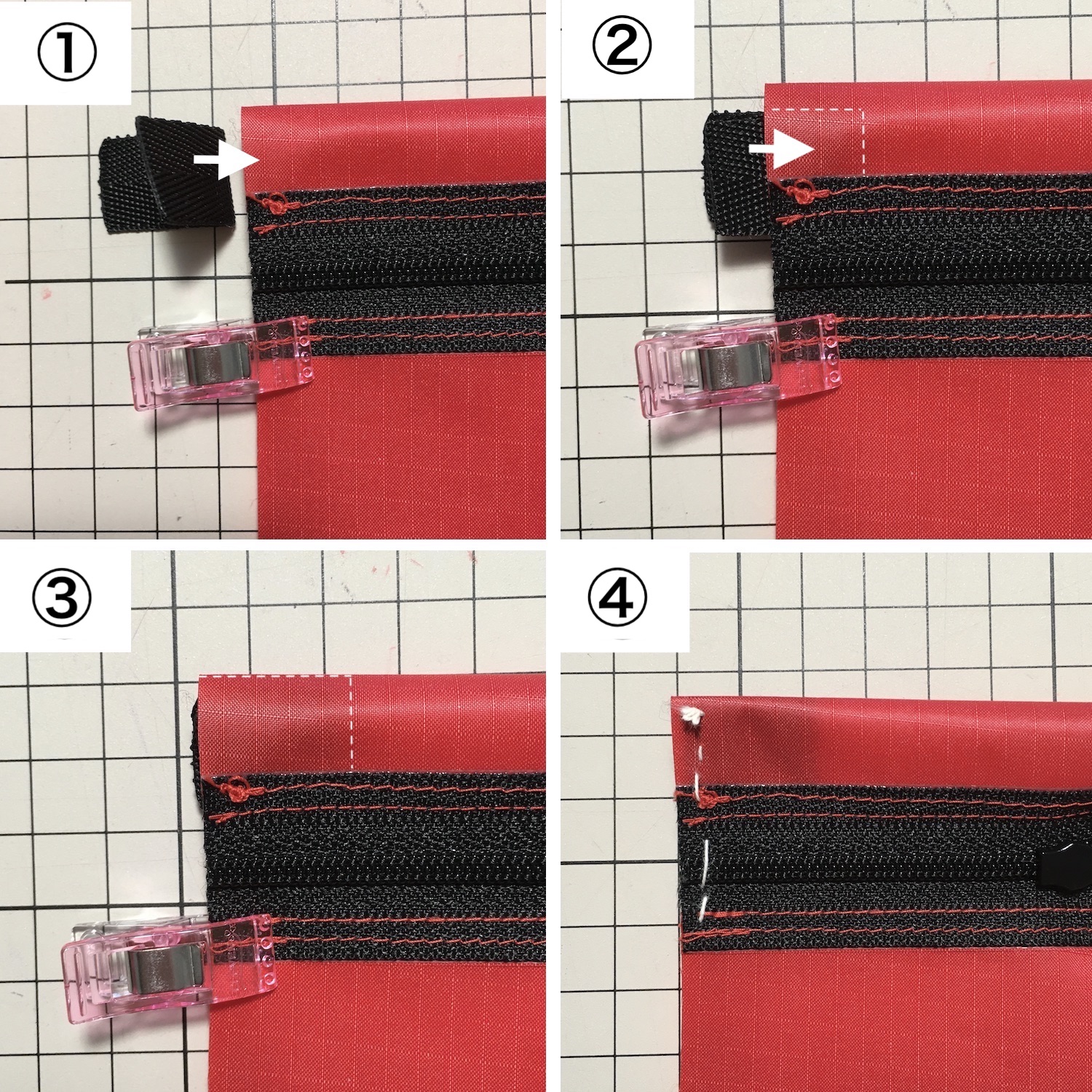

タブを輪になった方を内側にし、写真の(1)〜(3)のように上部に差し込む。タブもろとも両サイドを縫代10 mmで縫い合せるのだが、写真(4)のようにタブとファスナー部をシツケてから、縫い合せると作業がやり易い。タブ部とファスナー部は縫い返し(ミシンを後退・前進させて重ね縫う)て補強する。

これで両端が縫い合わされた。

両サイドを縫代10 mmで縫い合わせた状態。

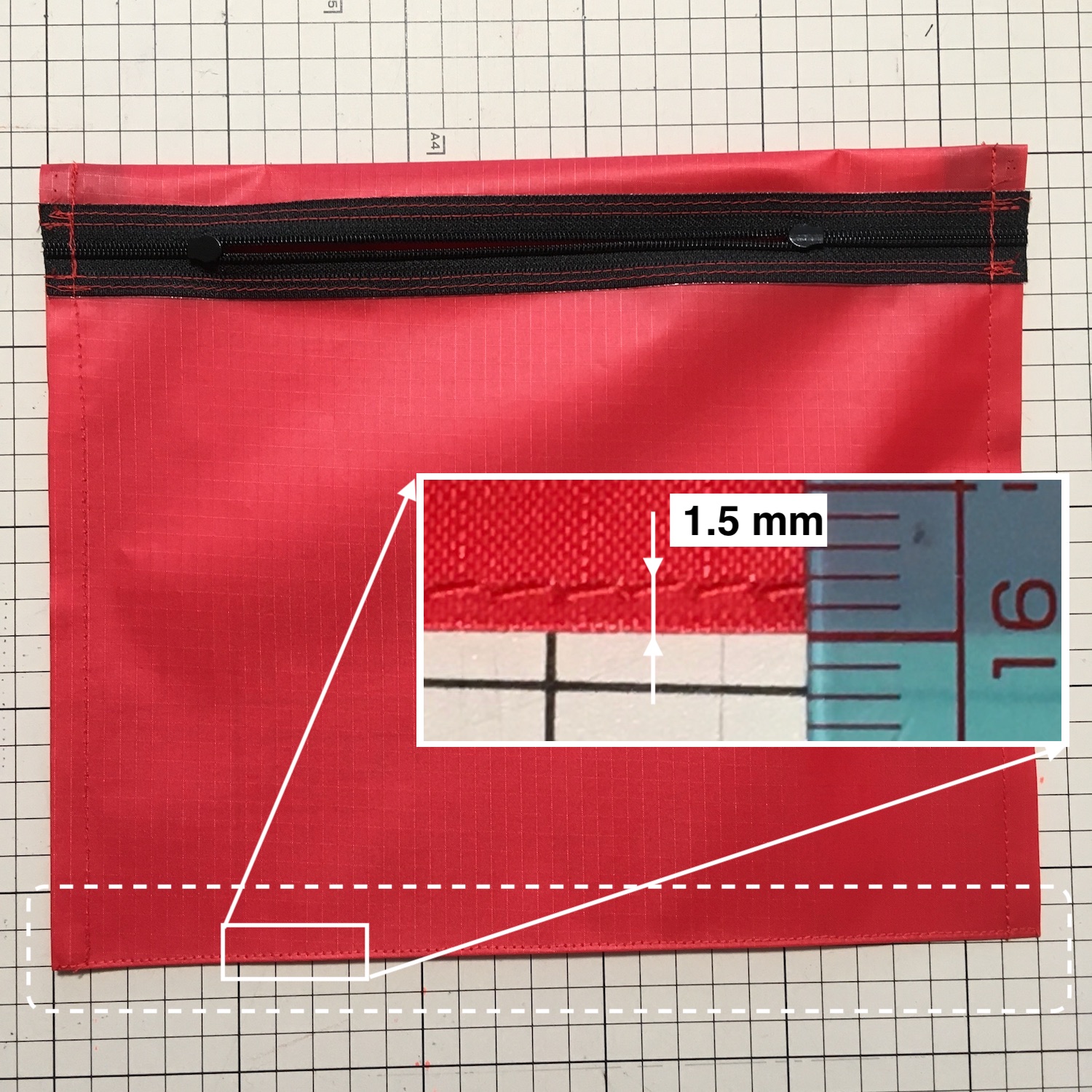

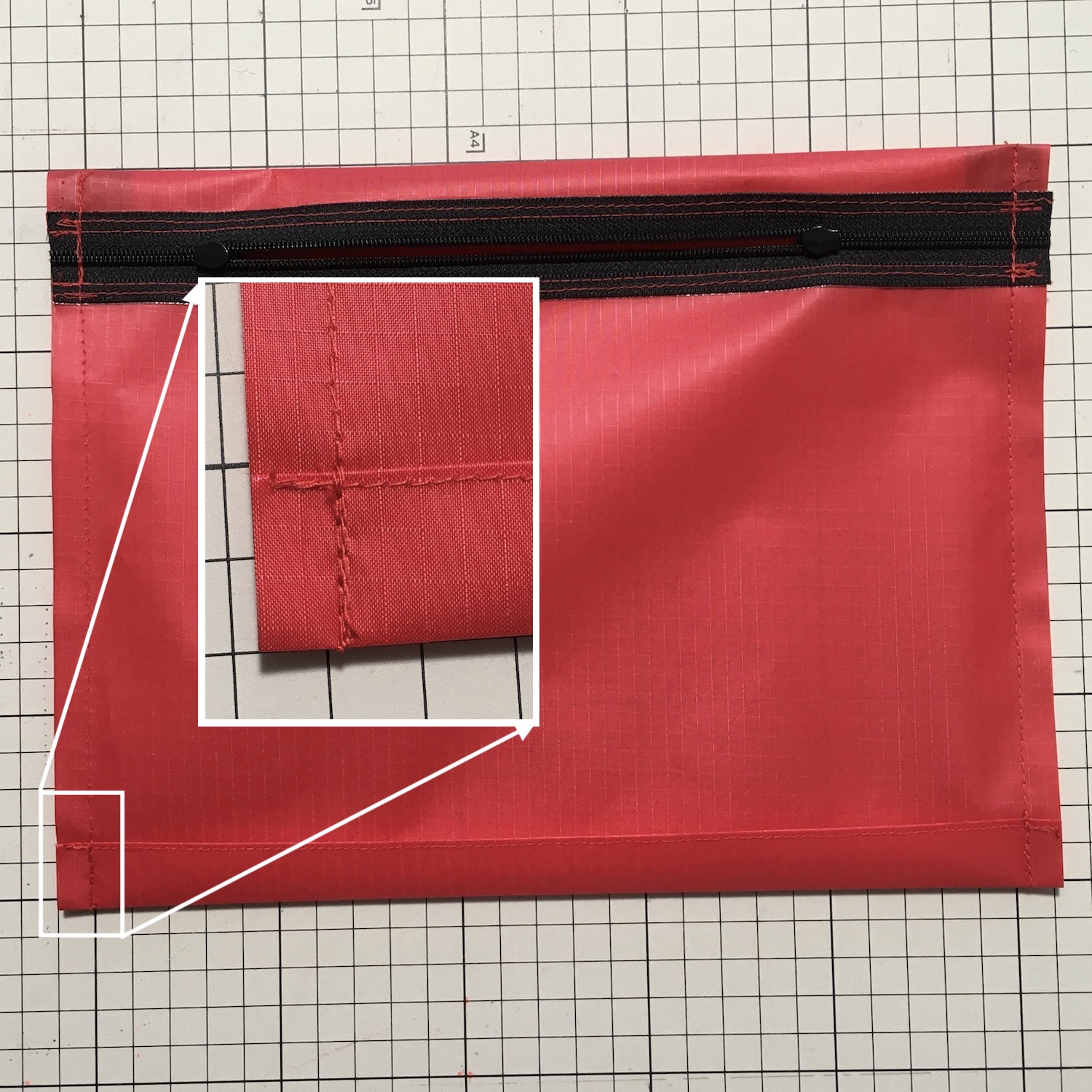

上の写真の点線枠で囲った下部は一枚布からの輪になっており、折り目がはっきりしないので、端から約1.5 mmのところにステッチ(端ミシン)を掛ける。次の写真に示すように下端の形がシャープになった。

下端に約1.5 mm程にステッチ(端ミシン)を掛ける。

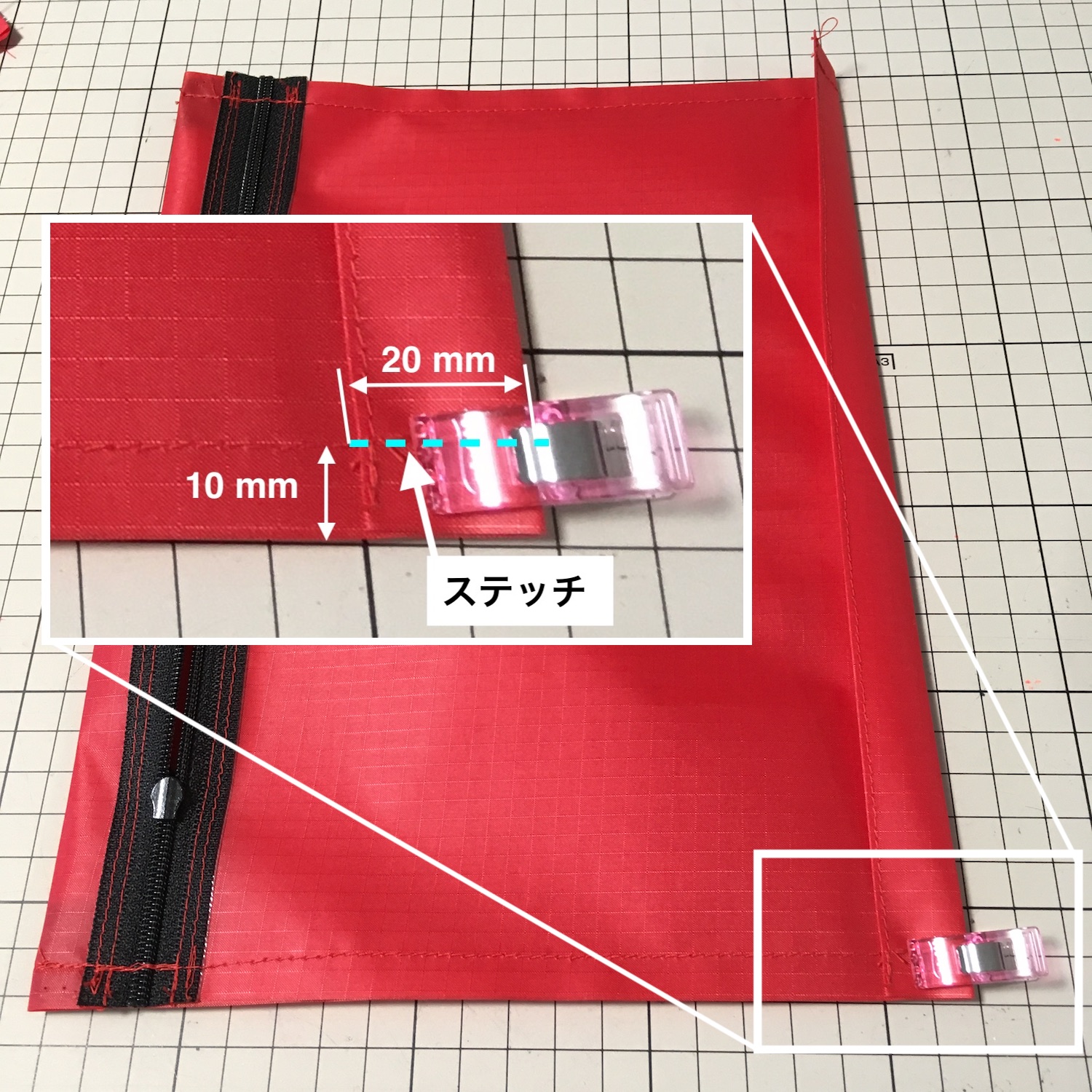

4. 隠しマチを作る

隠しマチの作り方手順を次の写真で説明する。

下端から20 mm位置に定規を当てて手前に折り曲げる。

写真は折り曲げた状態。折り目には中程度の温度でアイロンを掛け、折り目をしっかり付けておく。

20 mm折り曲げた縫代部(写真クリップで挟んでいる箇所)をさらに縫う(ステッチする)。縫い始めと終わりは返し縫いする。もう片方の端20mm折り曲げ部も同様に縫う。

20 mm折り返したマチ部は都合4枚重なり厚くなるので、ミシンはゆっくりかつ慎重に掛ける。

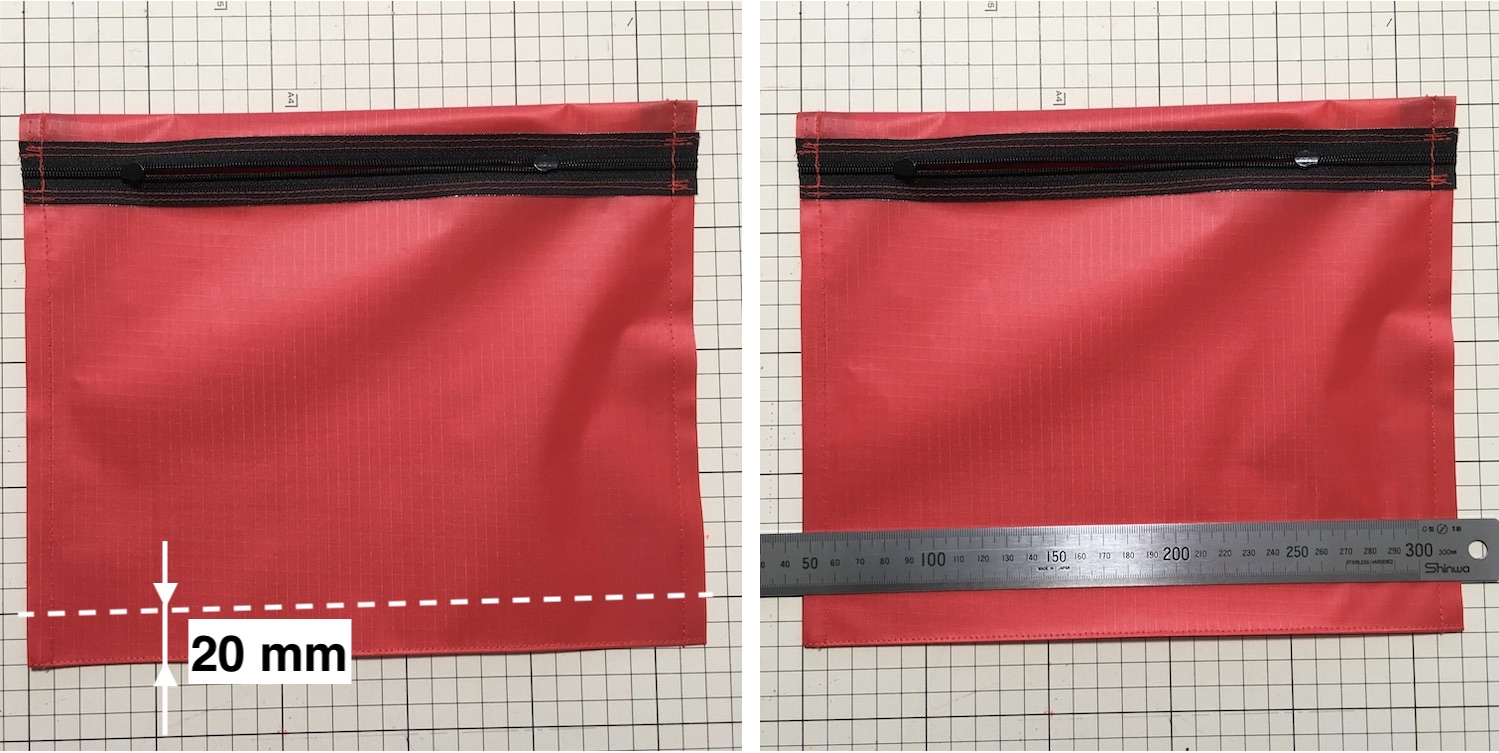

両端とも下部から20 mm長を縫代10 mmでステッチした状態。これでマチは完成。両端のみ縫い合わせているので、下端中央部は浮いていることがわかる。ここが開いてマチになる。

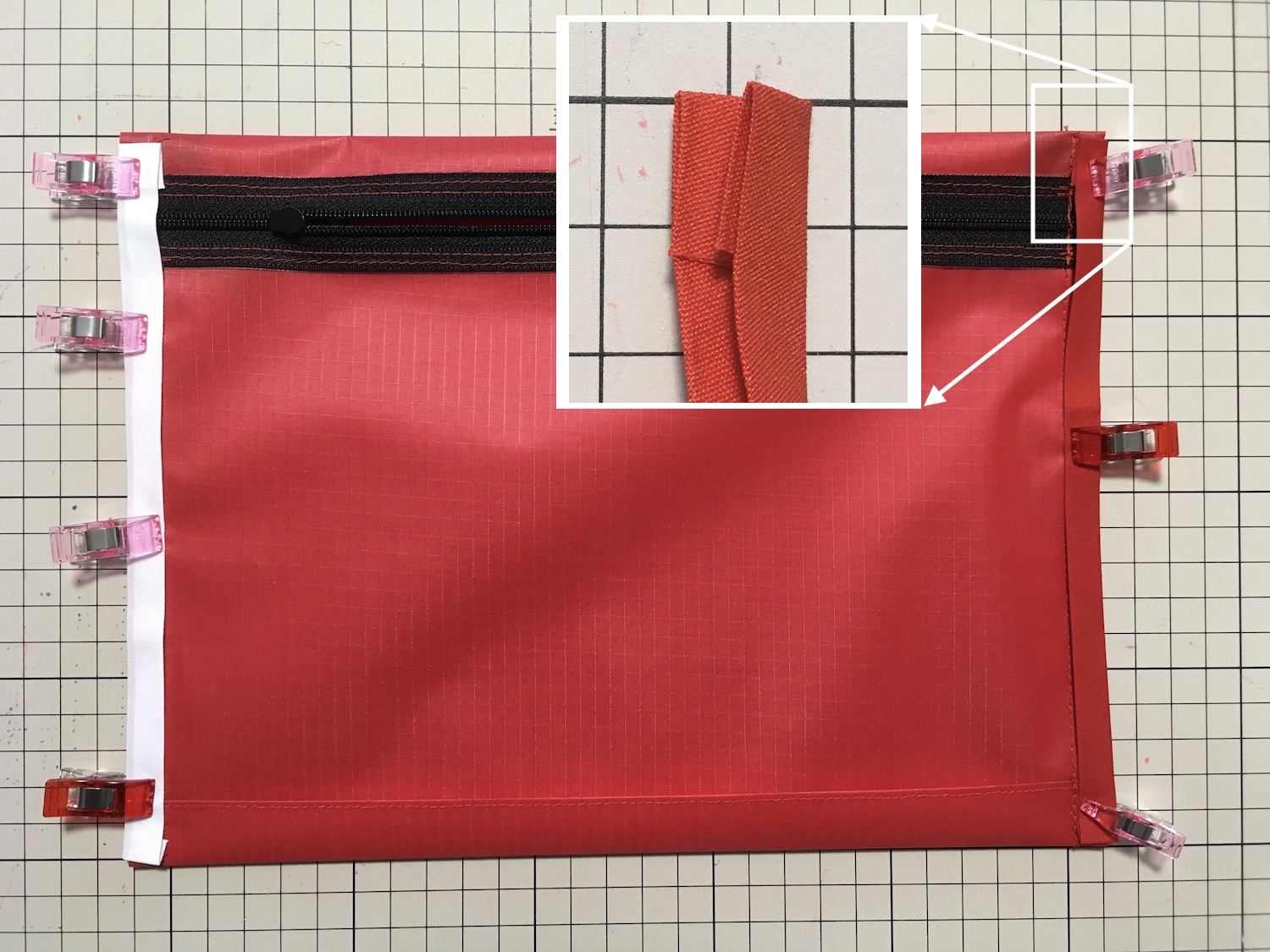

5. 両サイドの縫代をパイピング処理する

今回は次の写真に示す市販の4つ折りされているバイアステープを用いて、パイピング(縁取り)処理していく。パイピングする箇所は、先程直線縫いした、両端の部分、つまりサコッシュの高さの部分だ。

このテープを縫代部に挟み込んで、ステッチするだけで良いので簡単だ。注意すべき点は、幅が狭い側を上にして縫代を挟んでミシン掛けすること。

またカットしたバイアステープの両端はホツレ止めの為、次の写真の拡大部のように折り込み、アイロンで折り目をしっかりつける。上部はタブの取り付け補強も兼ねて折り返しは15 mmとし、下部は5 mm 折り返す。縫代を挟み、元のミシン目よりも縫代側(外側)をミシン掛けする。

右が今回用いる赤のバイアステープをセットした縫付ける前の状態。左は分かりやすく白のテープとした。

ミシン掛け開始と終点付近、並びにファスナー部はバイアステープが外れやすくなるので、シツケてからミシン掛けすると、裏のバイアステープからミシン目が外れる(ミシン目が落ちる)トラブルが起きにくくなる。

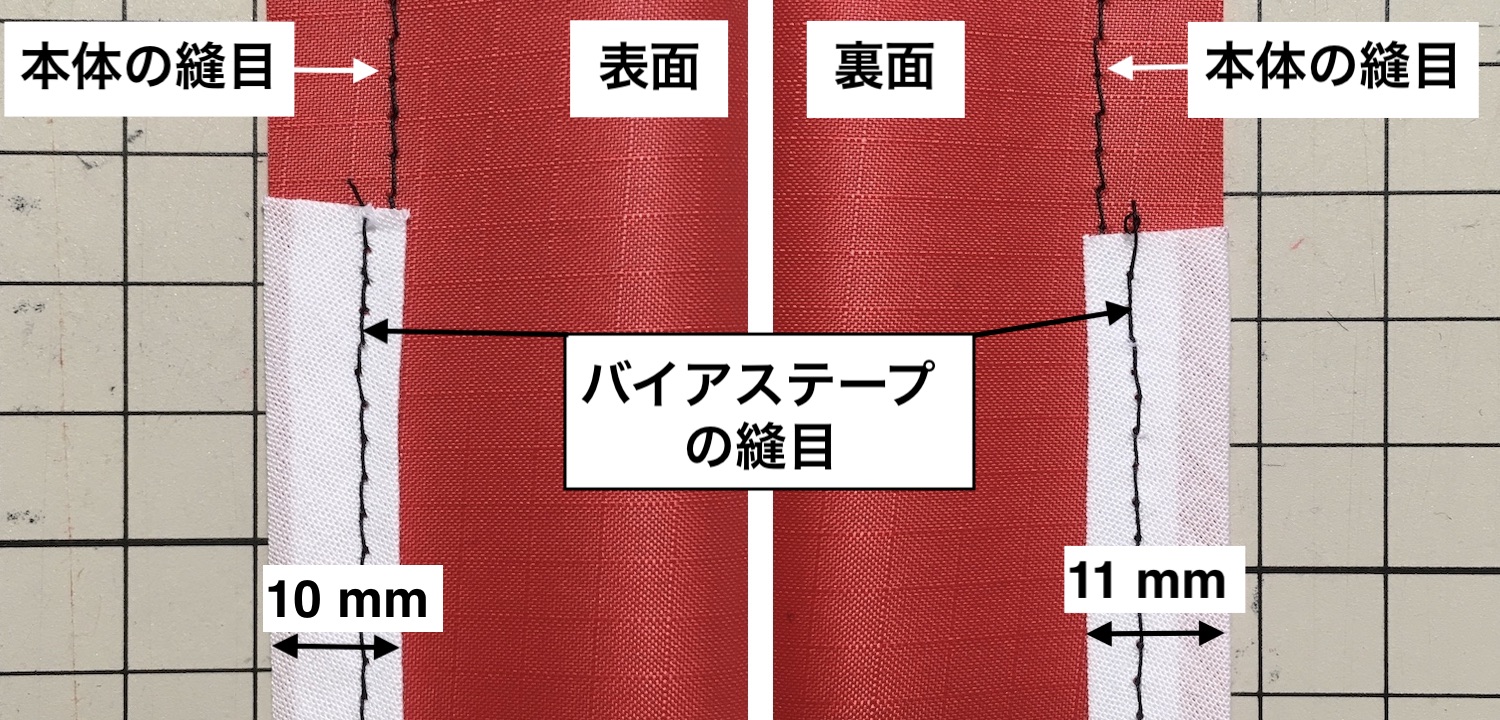

今回バイアステープは同系色の赤を用いた為わかりにくいので、テープ色を白、ミシン糸を黒にした例でバイアステープの縫い方を次の写真に示す。

バイアステープの縫い方

これで縫代の処理がキレイに出来た。

両端のパイピングが完了した。これからこれを裏返して表面を出す。

6. ひっくり返して上部をステッチ

中表にしてひっくり返して、ほぼ完成! としたいところだが、ファスナーの上部(写真で白枠で記した箇所)が座りが悪いので、ここを直線縫いしていく。

ひっくり返すと、一枚生地を輪にして両サイド縫い合わせたので、ファスナー上部が落ち着かない(写真上の白枠線で囲んだ部分)。ここを上部から5〜10 mm程度の位置でステッチを掛けて(写真下の白点線で挟んだ部分)落ち着かせる。

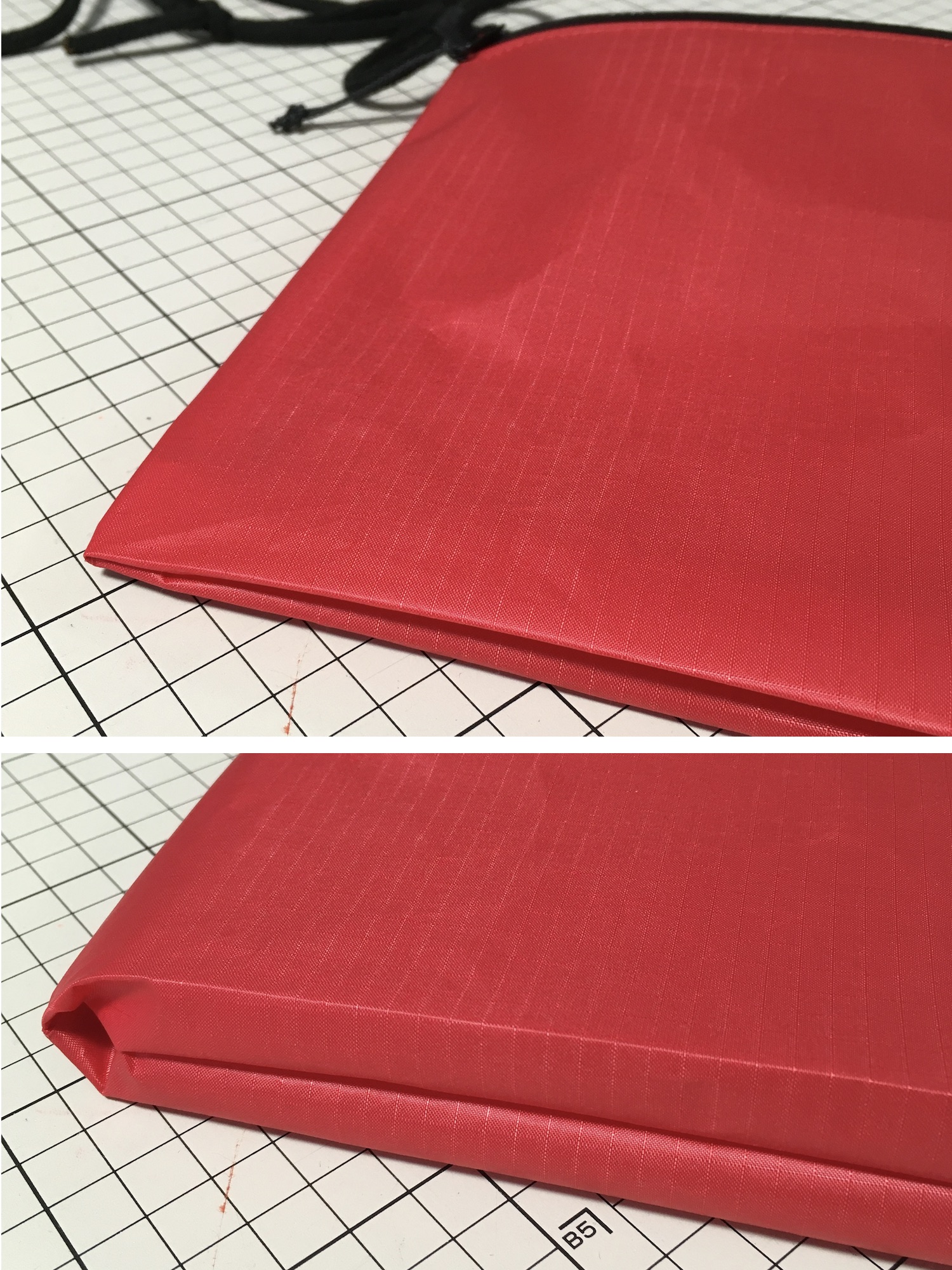

これで本体が完成した。ペッタンコのサコッシュが、隠しマチを広げると次の写真のように底にマチができた。

上がマチをたたみ込んでいる状態。下がマチを広げた状態。

7. スライダーに引手の紐をつける。

紐の両端を結んで輪にした後、カウヒッチでスライダーに引手として取り付ける。

引手用紐をカウヒッチでスライダーに取り付ける。

8. タブに紐をつける。

今回はプラスチックパーツ類を使わずに、ストラップは紐だけとした。しかし長さ調整ができるようにしたいので、ロープ長さを自在にできる調節可能グリップヒッチ(アジャスタブルグリップヒッチ)で紐を留める。ロープワークの一種なので、馴染みのある方もいるかもしれない。

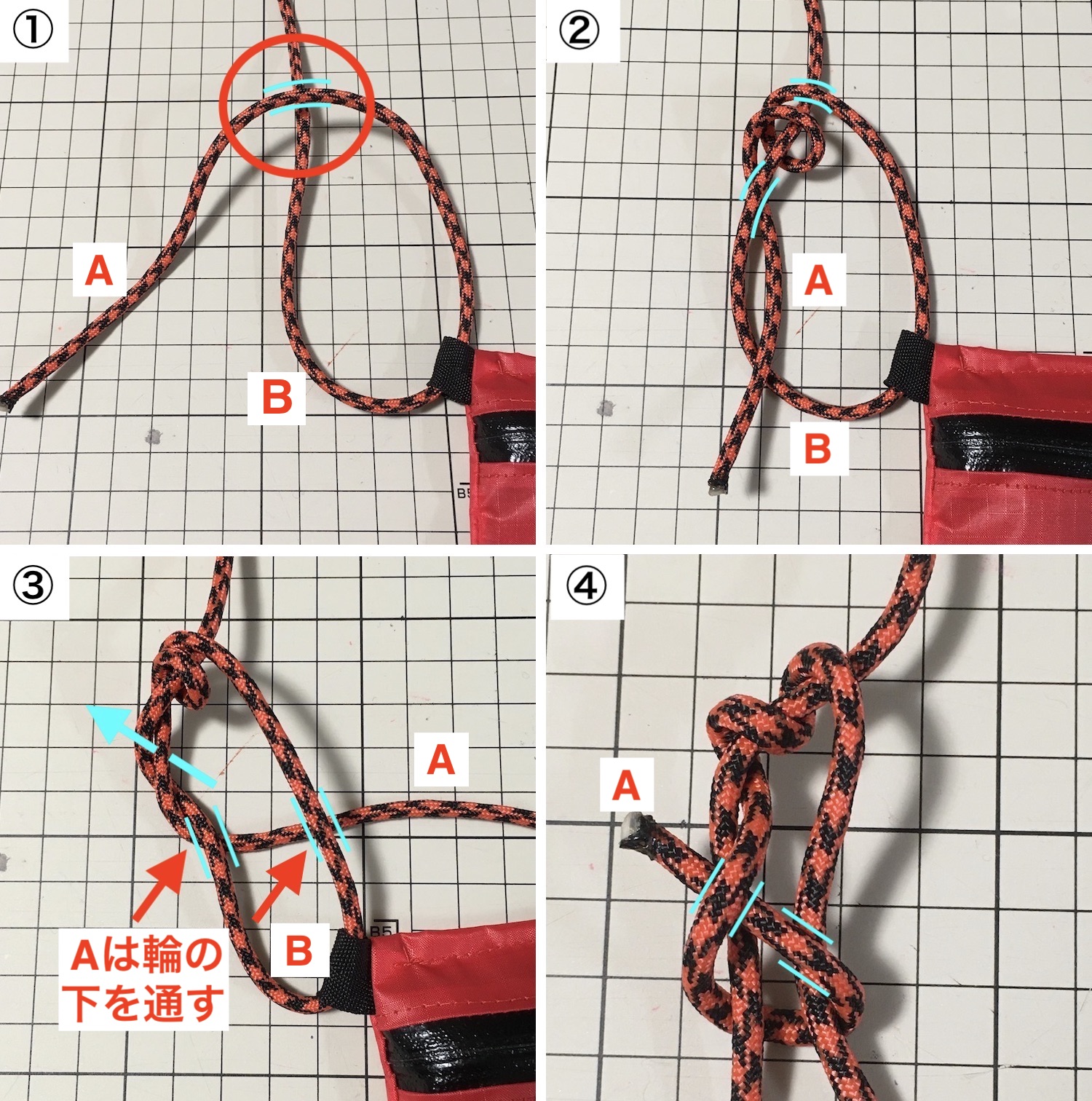

次の写真で結び方を説明する。説明の為ロープの色を変えている。

(1) 紐(A)はタブの下から上方向に通し、Bの”上”を交差して輪を作る。(2) BにAを2回巻きつける。(3) さらにAを3回目巻く際、右手の輪を”下から”巻き込む形で1周させて、3番目に巻いてできた一番上の巻きつけの中に写真の青矢印のように”写真下方向から写真上方向に差し込む。(4) (3)でAを3番目の巻きつけの中に差し込んだ状態(まだ締め込んでいない。)

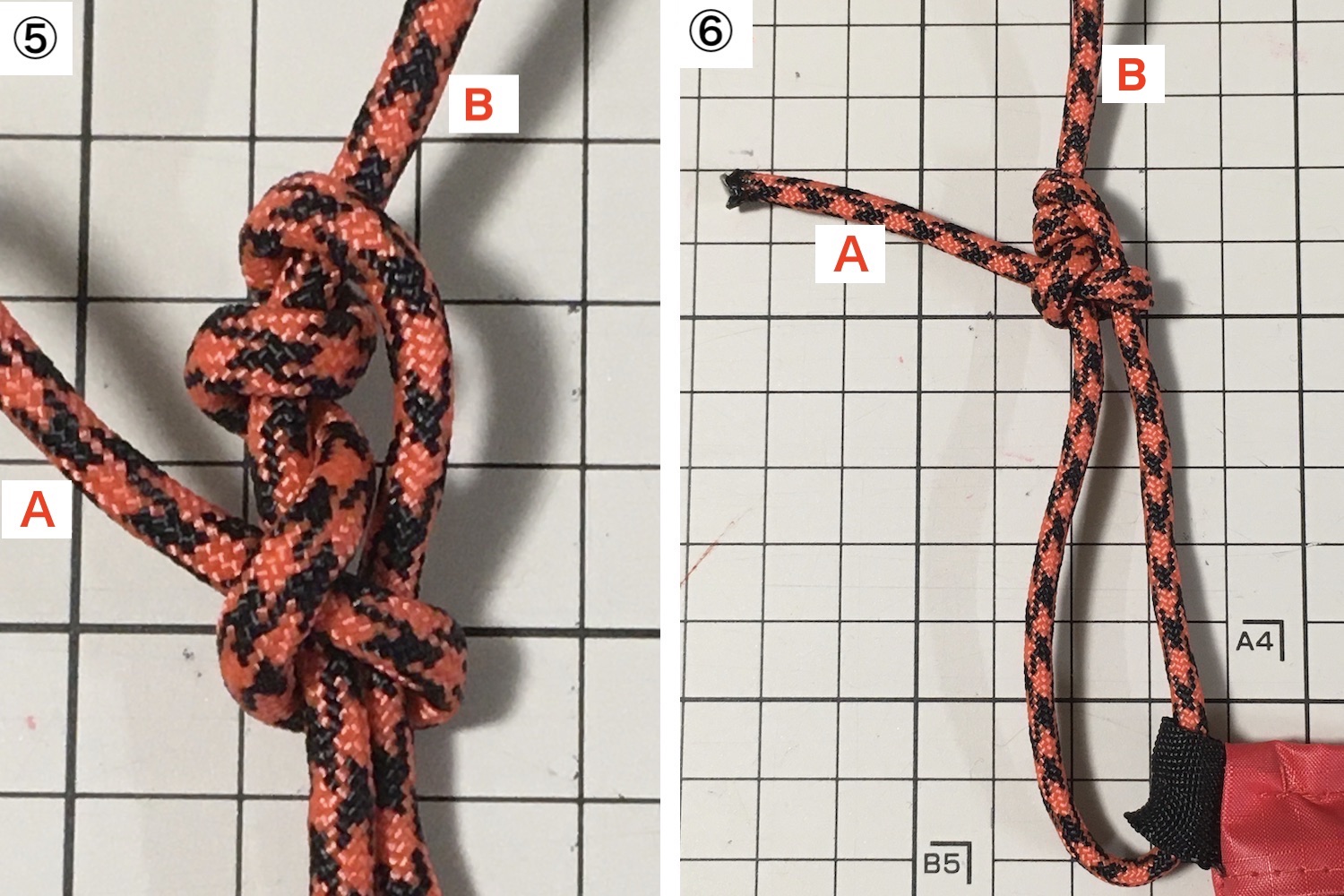

(5) 結び目を整える前の緩い状態。A, Bを少しずつ引っ張りながら、結び目を整える。(6) 完成。タブを持って輪に荷重を掛けながらBを引張ってみて、長さが変わらなければ完成。

9. 完成

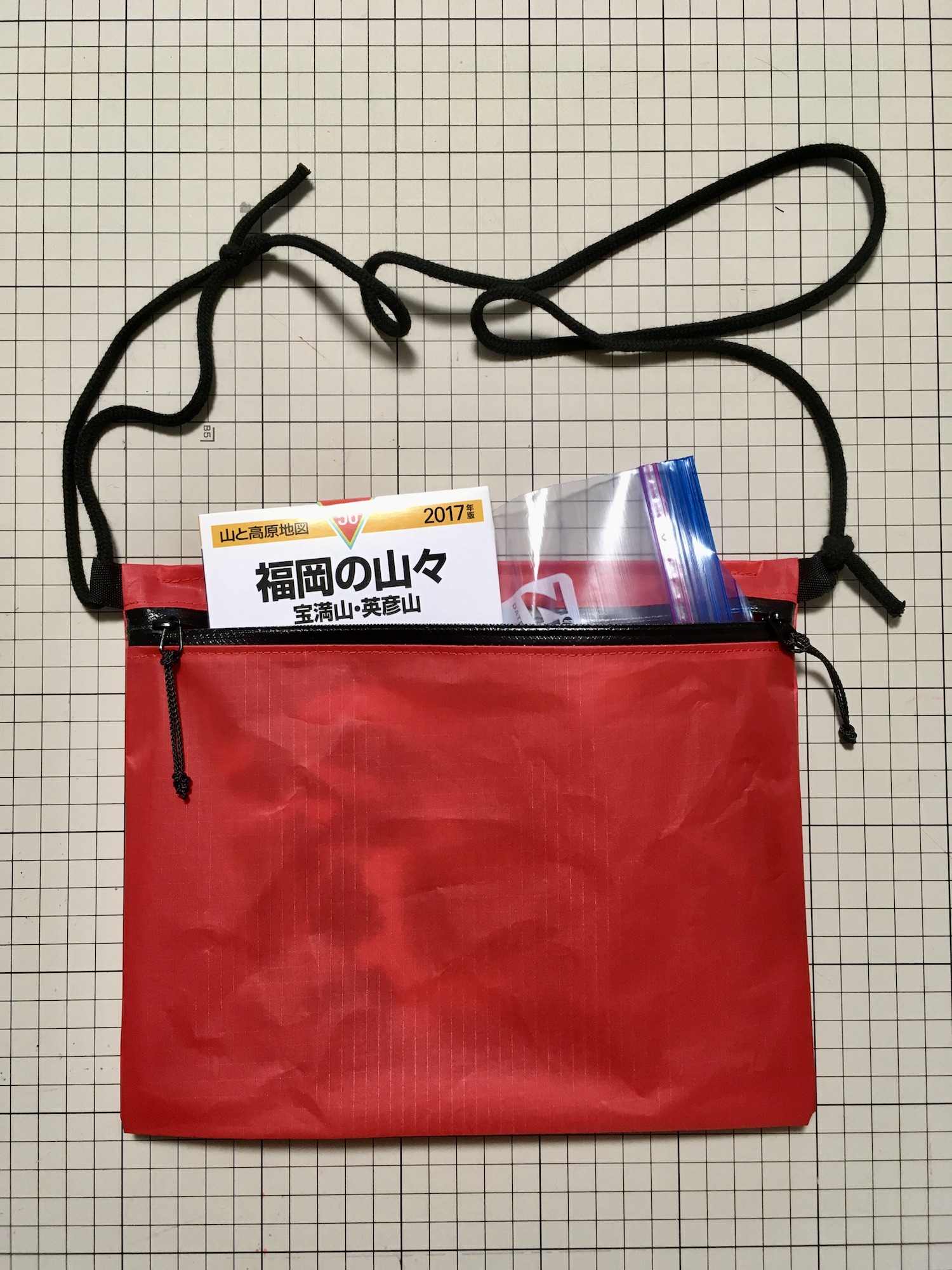

「山と高原地図」が縦に入り取り出し易い。また濡れては困るものをZiplock®️に入れ、それをサコッシュに入れれば完全防水になる。シンプルだが使い易いと思う。

当初設計通り、「山と高原地図」が縦に、Ziplock®️がキッチリ入る。

最後に

今回作成したサコッシュは、超シンプルな基本形で、重さも22.9 gと非常に軽い。実際に使いだすと、もっとマチを大きくしたい、重い物も入れたい、紐では肩に食い込むのでベルトにしたい、外・内ポケットをつけて収納力をupしたい、色の組み合わせをしたい……等々、様々な工夫したいポイントが出てくるはず。材料はまだ余っていることだし、自分好みにアレンジして、他にも色々トライしてみて欲しい。

街中で、キャンプで、ロング・ディスタンスなトレッキングなどのシーンでなど、それぞれサコッシュに入れるアイテムの大きさや重さは異なるだろう。シーンに合わせて市販品で揃えようとすると、それなりの費用がかかるが、自作ならばフレキシブルにかつ格安に揃えることができる。様々なシーンに応じたサコッシュの自作を楽しんで欲しい。