百科事典によれば、弥生時代にニッポン人は「舞錐(まいぎり)法」で火を起こしていたという。のちに石を打ち合わせて火花を起こす「打撃法」が普及した。ちなみに、古代ギリシャや中国では「光学法」(レンズなどで太陽光を1点に集める)が行なわれ、東南アジアでは「ピストン法」(水牛の角などでできた筒とピストンで空気を圧縮して熱を起こし、火口に着火させる)が行なわれていた。いろいろとやり方はあるものだ。

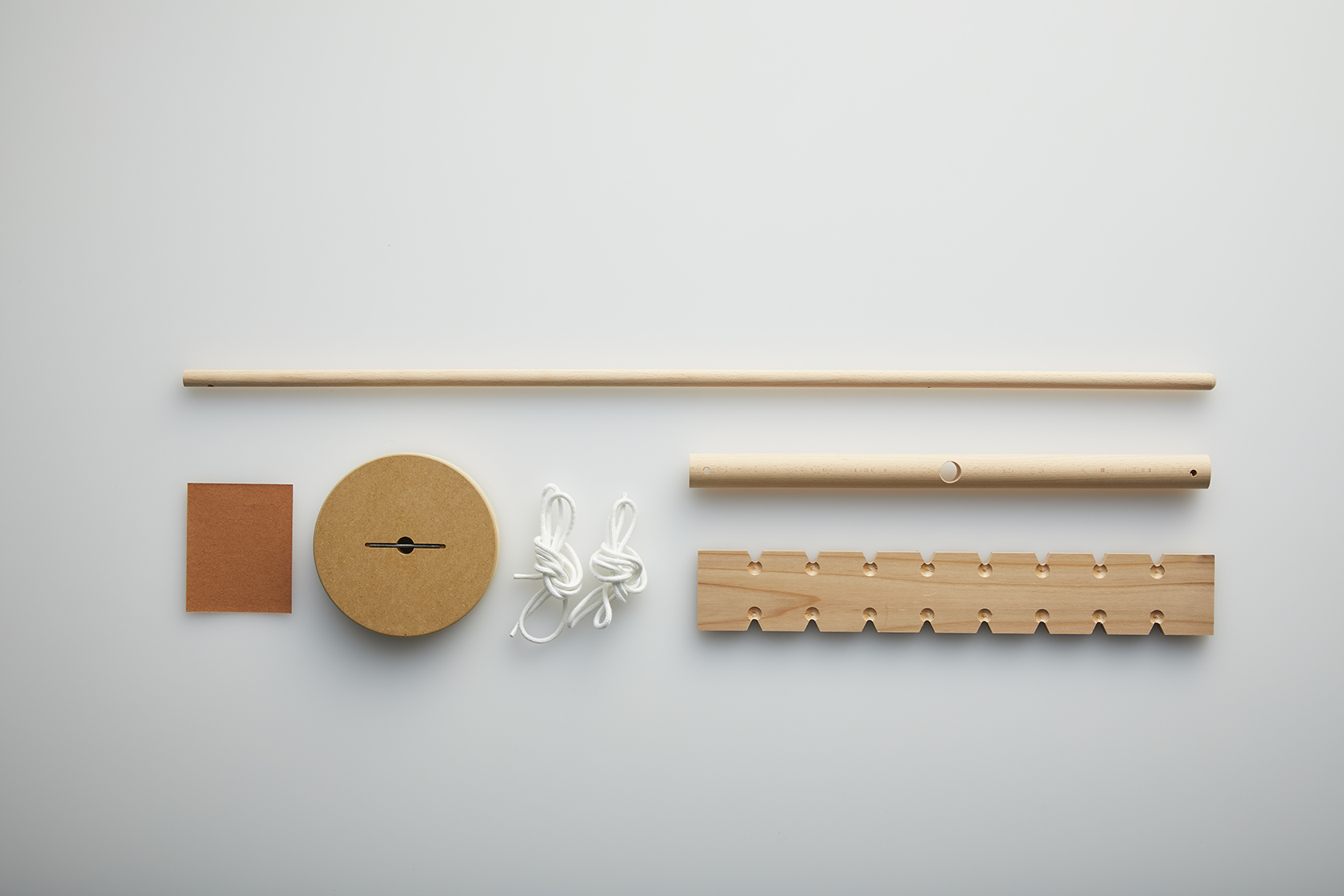

さて、今回紹介するサンワの「大型火起こし器」は、舞錐法の火起こし器である。主軸(錐)を火床材にこすり合わせて火種を作るわけだが、紐をつけた取っ手を下に押し下げることで、錐を回転させる。取っ手の下には回転を安定させるための「ハズミ丸材」が付いている。この「大型火起こし器」は、ハズミ丸材が大きくて重いので、軽い力で錐を回転させることができる(同社の通常の「火起こし器」のハズミ丸材が直径140×厚さ12mmなのに対して、「大型」は直径160×厚さ30mm)。実際に取っ手を押しさげてみたが、軽い力で錐が力強く回転した。

ここでメーカー推奨の着火の仕方も紹介しておこう。

1、火皿※(直径10cmくらいの燃えないもの)に、焚き付け※(かんなくずやおがくず、くしゃくしゃの新聞紙)などを入れておく。

2、火床材の下にティッシュペーパー※を3枚くらい敷く。

3、錐を回転させて火床材の穴に木屑(火種)を溜めて、その火種が赤くなったら、ティッシュペーパーで包む。

4、包んだ火種を強く吹いて、火種を大きくする。

5、包んだ火種を火皿に入れて強く吹いて、焚き付けに着火させて炎を出す。

(※はセットに含まれていません)

では、レッツ火起こし!

ティッュペーパーに包んだ火種を吹いて火種を大きくする。

左の紙やすりは、主軸(錐)がハズミ丸材に通りにくいときに主軸を削るために使用する。

3,200円

※この商品は[通販サイト]「大人の逸品」から購入できます。

大型火起こし器

https://www.pal-shop.jp/item/A55907006.html