「狛犬」を見比べてみると面白い!

神社の入口にちょこんと座る一対の狛犬(こまいぬ)。そこにいるのが当たり前、古い新しいの違いはあっても、みな同じような”いかめしい”顔つきをしたものばかりと思っていた。ところが自転車で里山の生活道を探索していた時のこと、休憩しようと何気なく入った神社の境内で、なんとも魅力的な狛犬の親子と目が合った。

鷲神社 福島県郡山市下白岩町字前田 緯度経度:37.398683, 140.421796(※)

昭和9年(1934年)9月建立(こんりゅう) 渡辺寅吉 作

※緯度と経度の数値をコピーしてGoogleマップ等で検索すると位置が表示されます

お転婆そうな子獅子(こじし)の真っ直ぐな眼差しと、それを見守る母獅子の暖かな表情。石から掘り出したとは思えない柔らかな線と面。狛犬は「”いかめしい”顔つきをしたものばかり」ではなかったのだ。

奥の本殿に目を移すと、もう一対の狛犬がいた。

作成年度、作者不明

長い年月に亘って風雨にさらされてきた影響もあるとはいえ、なんとも”素朴”な姿をしている。先ほどの子獅子が境内への侵入者に興味津々で飛びかからんばかりなのに対し、こちらは侵入者と遊びたくて尻尾をビュンビュン振っているようにも見える。「みな同じような」ものだと思っていた狛犬が、こんなにも違うものだったとは…。その日から神社を見かけるたびに狛犬の姿を探すようになった。

狛犬の起源

そのルーツは古代オリエント文明(エジプト/メソポタミア)で権力の象徴とされたライオンにまで遡り、奈良時代に仏教とともに狛犬は大陸から日本へと渡来した。現在各地で見ることができる「阿吽(あうん)」の形(右に口を開けた像、左に口を閉じた像を配置)が完成したのは平安時代後期とされる。石造りの狛犬は江戸時代に広まったもので、造られた年代や地域によりさまざまな特徴がある。

また、国内各地へと広まる過程において、狛犬を見たことがない石工(いしく)がわずかな情報からその姿を想像し、型や作法に囚われず自由に作り上げたものも少なくないと考えられている。そのため技術のある職人による高い芸術性を持つ作品から作者不明の素朴な癒し系まで、さまざまな狛犬が各地に存在している。

詳細はこの2冊で

『日本全国 獅子・狛犬ものがたり』(上杉千郷 著、戎光祥出版 刊・写真左)戎光祥出版 https://www.ebisukosyo.co.jp

『狛犬ガイドブック Vol.1 狛犬の楽しみ方』(たくきよしみつ 著、Tanupack刊)狛犬ネット https://komainu.net

狛犬の起源や名前の由来については諸説あり、各地の狛犬の特徴や分類法も多岐にわたっている

福島県南部に残る”名石工”三代の作品を訪ねる

その存在を知ったのは、確かテレビのローカルニュースだったと思う。狛犬といえば大人しく”お座り”しているものだと思っていたのに、そこに映っていたのはなんと”空飛ぶ”狛犬だった。

川田神社 福島県西白河郡中島村河原田字上町 緯度経度:37.126765, 140.350269

明治25年(1892年)11月建立 小松寅吉 作

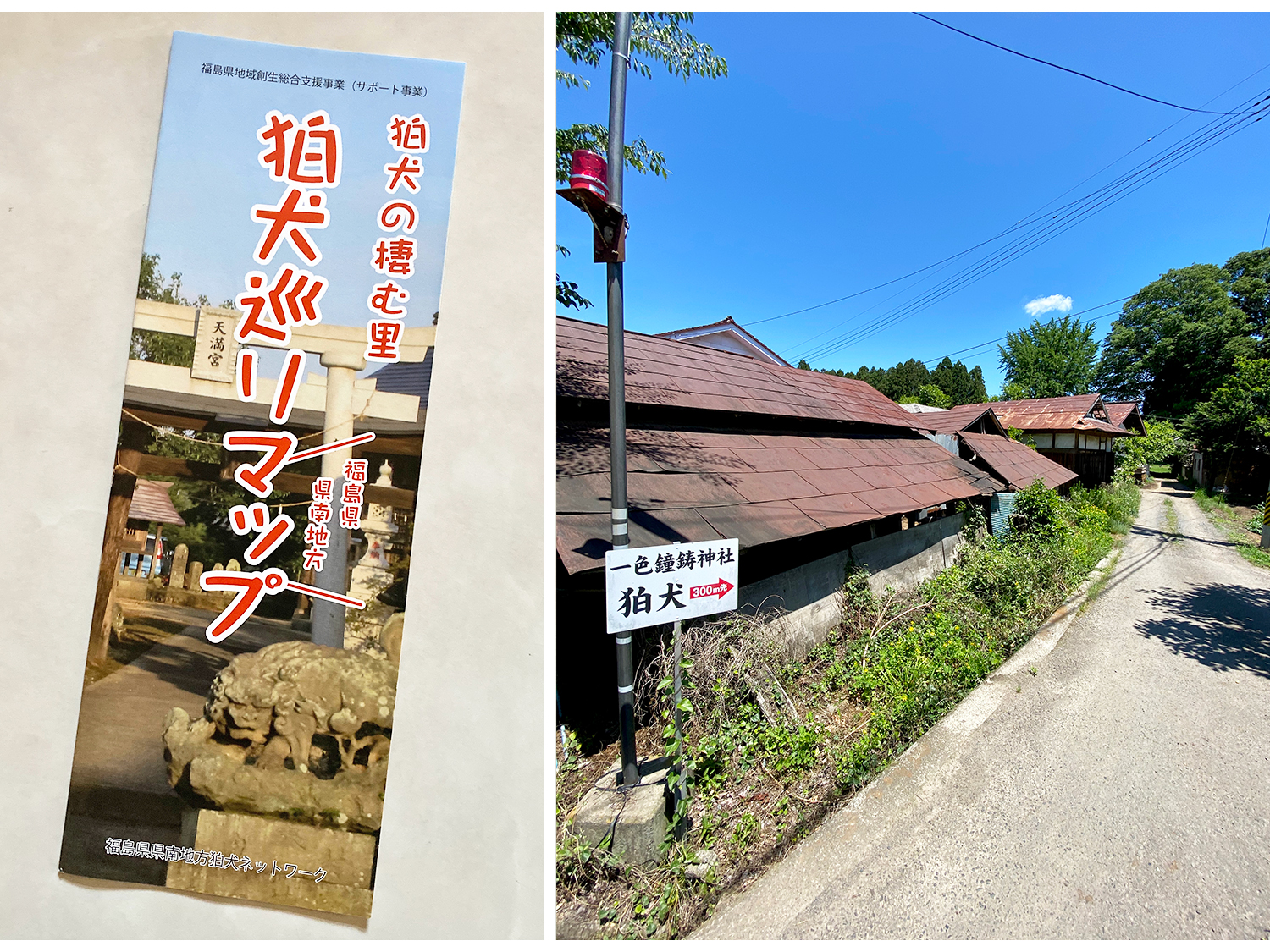

その形態だけでなく、狛犬本体と足下の雲がひとつの石材から彫り出され、複雑な装飾が施されていることに驚いた。調べてみると明治時代後期に活躍した石工(いしく)、小松寅吉の手によるものだった。さらに寅吉の師匠と弟子の3代にわたる作品が福島県の南部には残されているという。「福島県県南地方狛犬ネットワーク」が制作した『狛犬の棲む里 狛犬巡りマップ』を参考に各地を巡ってみた。

『狛犬巡りマップ』は2019年に部数限定で制作され県南地方の神社や観光案内所などに配布された。分かりにくい場所にある一部の神社には案内標識も設置されている。【問い合わせ先】狛犬ネットワーク事務局 Tel.090-1493-6632

小松利平(初代)

文化元年(1804年)~明治21年(1888年)(享年85歳)

江戸時代、高遠(たかとお)藩(現・長野県伊那市)の石工たちは優れた技術を持つことで知られ、全国各地の石像などの製作を請け負い、収入の一部を運上金として藩に納めていた。そんな職人の一人、小松利平が福島県南部の石川郡浅川町付近で産出される福貴作(ふきざく)石に魅せられ、この地に工房を構えた。欠落人(かけおちにん・藩からの脱走者)としての身の上を隠すため、作品の台座に名を残さなかったという。

八槻都々古別(やつき つつこわけ)神社

福島県東白川郡棚倉町大字八槻字大宮224 緯度経度:36.994147, 140.392314

天保11年(1840年)11月建立

利平の作品と推定されているもの。左右の像で顔つきが異なり、それぞれが個性的な表情を持つ。

同じ狛犬を別な角度から眺める

真横(参道入口側)から見ると安定した下半身と今にも動き出しそうな上半身のバランスが絶妙である。顔の表情から受ける印象とのギャップが面白い。初めて出会う狛犬は、つい顔の表情に目が行ってしまいがちだが、全体を眺めることも忘れずに。正面や側面、後方からと見る角度を変えるだけでなく、見る高さを変えることでさまざまな表情に気づくことができる。

沢井八幡神社

福島県石川郡石川町大字沢井字舘94 緯度経度:37.140645, 140.406812

天保14年(1843年)8月建立

「波乗りウサギ」と呼ばれ、のちの空飛ぶ狛犬の足元に彫られた雲に通じる見事な形状の波の表現が素晴らしい。現在は左右の像とも両耳が折れてしまっているが、耳が立った石造りのウサギ像は珍しい。

小松寅吉(2代目)

弘化元年(1844年)~大正04年(1915年)(享年72歳)

小松利平に弟子入りし、のちに養子となり布孝(のぶたか)と名乗る。幕末の戊辰(ぼしん)戦争の影響で20代〜30代にかけては作品の制作もままならなかったが、明治に入り高い技術力と独創性を活かして空飛ぶ狛犬を考案した。寅吉作の空飛ぶ狛犬は3ヶ所で確認されており、その1作目がこの項目の最初に紹介した川田神社の狛犬となる。

熊野神社

福島県東白川郡鮫川村大字赤坂西野名下385 緯度経度:37.046157, 140.465269

明治31年(1898年)11月建立

寅吉の空飛ぶ狛犬2作目。シャープなラインと躍動的な姿が特徴だ。

右側 阿像(上記2体の写真上側)の顔のアップ

豊かな巻き毛に目を奪われるが、よく見ると耳の先や鼻の下にも細い線が刻まれている。狛犬は全体を眺めるだけでなく近づいて細部も観察してみよう。隠れた場所に小さな動物が彫られていたり、こんなところにまで細工が施してあるのかと感心することもある。

村社鹿嶋神社

白河市東下野出島字坂口 緯度経度:37.108831, 140.390671

明治36年(1903年)9月建立

寅吉の最高傑作といわれる作品。1作目、2作目と比べると重厚さが増している。

小林和平(3代目)

明治14年(1881年)~昭和41年(1966年)(享年86歳)

小松寅吉の弟子。シャープで迫力のある寅吉の作風に対し、優しく柔らかな作風を持つ。左側の吽像と一緒に彫られる子獅子の愛くるしい表情が特徴だが、そこには3人の子供を幼くして亡くした深い悲しみが込められている。

石都々古別(いわ つつこわけ)神社

福島県石川郡石川町字下泉296 緯度経度:37.1439861, 140.4519667

町指定文化財

昭和5年(1930年)1月建立

母獅子と並ぶ子獅子が15歳で亡くなった長女、じゃれあう2匹は赤ん坊のうちに亡くなった息子の姿を重ね合わせたといわれる。

一色鐘鋳(いっしき かねい)神社

福島県東白川郡棚倉町大字一色カナイ神181 緯度経度:37.083682, 140.401178

昭和9年(1934年)9月建立

和平の妻の出身地に建立されたもの。左側の吽像の台座に和平の名や狛犬が建立された日付「昭和九年九月十九日」(写真下左端) が刻まれている。

狛犬が置かれた台座は情報の宝庫である。彫った石工や奉納した人の名前、建立の日付や理由などが彫られている

残念なことに、三代続いた工房は太平洋戦争の影響などで閉鎖され、鑿(のみ)1本で狛犬を彫り出す技術を受け継いだ石工はいなくなってしまった。東日本大震災(2011年)で台座から落ちた狛犬もあったが、現在ではほぼ修復されている。

盛岡天満宮

岩手県盛岡市新庄町5-43 緯度経度:39.7024457, 141.1672263

明治36年(1903年)6月建立 高畑源次郎 作

旅の途中に出会ったユニークな狛犬。石川啄木が中学時代に境内を散策していたというエピソードがあり、現在の台座には啄木の詩が刻まれている。奇しくも小松寅吉の最高傑作、村社鹿嶋神社の狛犬と同じ年の建立。

お気に入りの狛犬を見つけよう

このように狛犬はその地域の歴史と密接に結びついている。地域の安泰、厄災よけ、出征兵士の武運長久を願うもの、戦死者の慰霊など、1対の狛犬には奉納した人々や石工の想いが深く刻まれている。狛犬という視点が1つ増えるだけで地域の風景がまた違ったものに見えてくるはずだ。そんな”自分だけのランドマーク”があちこちにあると、散歩や旅に出かけることが何倍も楽しくなる。