調査基地には多くの魚が持ち込まれた

コンゴ民主共和国ワンバの近くを流れるコンゴ川支流のルオ川。

ワンバは大きくみればコンゴ川左岸に位置するが、コンゴ川本流からはとても遠い。ワンバの森、とくに湿地林には小さな川が無数に流れていて女性や子どもたちが掻い出し漁で小魚やエビを採取するが、本格的な漁撈のできる大きな川といえばルオ川だ。

男性の仕事としての漁法は現在では釣り針や刺し網を使ったものであるが、どちらも新しく導入されたもので、古くからあるのは大型の掬い網(リサンギ)と仕掛けておいて魚が入るのを待つ筌(うけ)である。

ワンバの調査基地には、多くの魚が持ち込まれる。モンデレ(白人)が魚を買ってくれることがわかっているからだ。

デンキナマズの放電はときに400ボルト超!

なかでもリンガラ語でチュラと呼ばれるデンキナマズ(Malapterurus electricus)はわたしたちの好物であるために、獲れたらまずモンデレのところに持っていけということになる。

調査基地に持ち込まれたチュラ(デンキナマズ Malapterurus electricus)。

チュラ(デンキナマズ)は鱗がなく、背鰭もない。

デンキナマズは名前のとおり発電器官をもつ発電魚として、古代エジプトの時代から知られている。筋肉組織から分化した発電器官をもつ他の発電魚と違って、皮膚と筋肉の間にある腺組織から分化した発電器官をもち、頭を除く体全体に発電板が分布している。

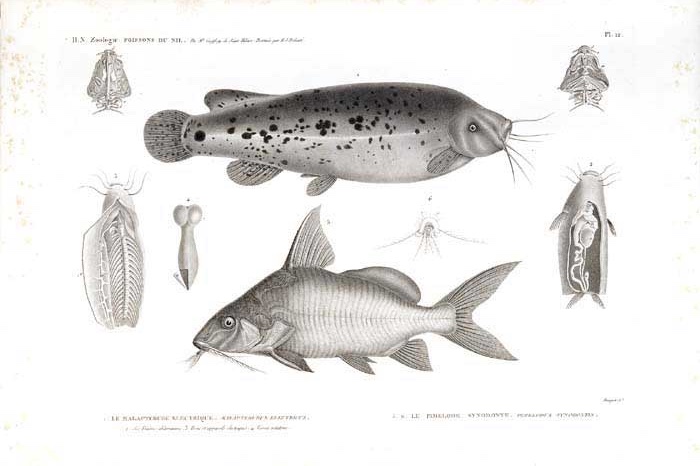

ナイル川流域のデンキナマズ(上)とナマズ類。1798年のナポレオンのエジプト遠征に同行した博物学者が編纂した『エジプト誌』(1809〜23)より。所蔵/近畿大学中央図書館

放電は餌をとるための瞬発的なもので通常100ボルトほどであるが、ときには400~500ボルトに達して小魚をショック死させることもあるという。発電板は皮膚と筋肉の間に密着したゼラチン質の膜中に散在している。

アンコウと同じように捌いてスープにする

デンキナマズはぶよぶよした厚い皮が特徴だが、それは自らが感電しないように絶縁効果のあるゼラチン質の塊に覆われているだからだ。

漁師は感電しないように、まずマシェット(鉈)か棒で撲殺して、死んだ後に取り入れなくてはならない。あまりにぶよぶよしているためにまな板では捌くことができず、アンコウと同じで吊るし切りにする。

チュラ(デンキナマズ))の吊るし切り。ゼラチン質の皮をずるっと削ぎ剥いで、それから筋肉部分の調理にとりかかる。

まずゼラチン質の皮をずるっと削ぎ剥いで、それから筋肉部分の調理にとりかかる。皮をよく刻んで身も食べやすいサイズに切り分けて、スープにする。

ワンバのグルメ「チュラのスープ」。ゼラチン質が豊富で、強いコクがある。白身もおいしい。

できあがったスープの表面は、すっかりゼラチン質に覆われてしまう。上品な、おいしい白身魚である。スープには、強い旨味とコクがある。ここでボノボ研究を開始した加納隆至さんが、ワンバのグルメ「チュラのスープ」として絶賛したのもよくわかる。

流域に多いコイ科とナマズ科はきれいな白身

デンキナマズ以外にも、いろいろな魚が持ち込まれる。さすがにコンゴ川本流にいるゴライアス・タイガーフィッシュ(ムベンガ)のような巨大魚は見たことがないが、多いのはコイ科とナマズ科だ。

ルオ川で獲れたコイ科の魚。調理のため、鱗はすでにひいてある。

だいたいきれいな白身魚なので、ぶつ切りにして塩味あるいはトマト味にして鍋でさっと煮て食べる。森のなかで鍋がなければ、大きな葉で包んだリボケにして蒸し料理にする。コイ科もナマズ科も小骨が多いのが難点であるが、それも気をつけていれば大したことではない。

「生きた化石」ハイギョも捕らえた!

変わったところでは、ジョンボ(アフリカハイギョ)の仲間だ。ハイギョは4億年前のデボン紀から、あまり姿が変わらずに「生きた化石」として知られている。

リンガラ語でジョンボ(アフリカハイギョ)の Protopterus dolloi。獲れる場所は秘密で、教えてくれなかった。

現在、世界には6種がいるが、そのうちアフリカ熱帯にはアフリカハイギョが4種分布している。鰓(えら)で呼吸する魚と異なって肺で呼吸するなど、両生類に近い系統のものである。味も食感も、魚というより鶏肉に似ている。ハイギョはウガンダでよく食べたので、また詳しく述べる機会があるだろう。